※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

この記事では、私が子供たちに教えた際の経験をもとに、数の比較・釣り合い問題の解き方、子供が苦戦したポイント、教えるのに苦労した点、我が家なりの教え方のポイントについて紹介させていただきます。

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

お受験プリント STORE では、パック商品の期間限定で20% Off キャンペーン中!

割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。

*注意事項*期間2026/1/31(土曜日)まで。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

「数の比較・釣り合い」問題は、子供たちの算数能力を試す重要な分野です。

私自身、二人の子供を受験に導いた経験から、この分野に取り組む際の困難と、それらを乗り越えるための具体的な方法をご紹介したいと思います。

この記事では、個々の理解度に合わせた指導方法、集中力を維持する工夫、視覚的な学習ツールの活用など、実際に我が家で試した方法をご紹介させていただきます。

小学校受験に向けてお子さんをサポートする親御さんたちに、参考にしていただけたら幸いです。

記事内容に入る前に、無料プリントのご案内です!

ダウンロード方法はサンプルの下でご案内してます。

反復練習にぜひ、ご活用ください!

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)

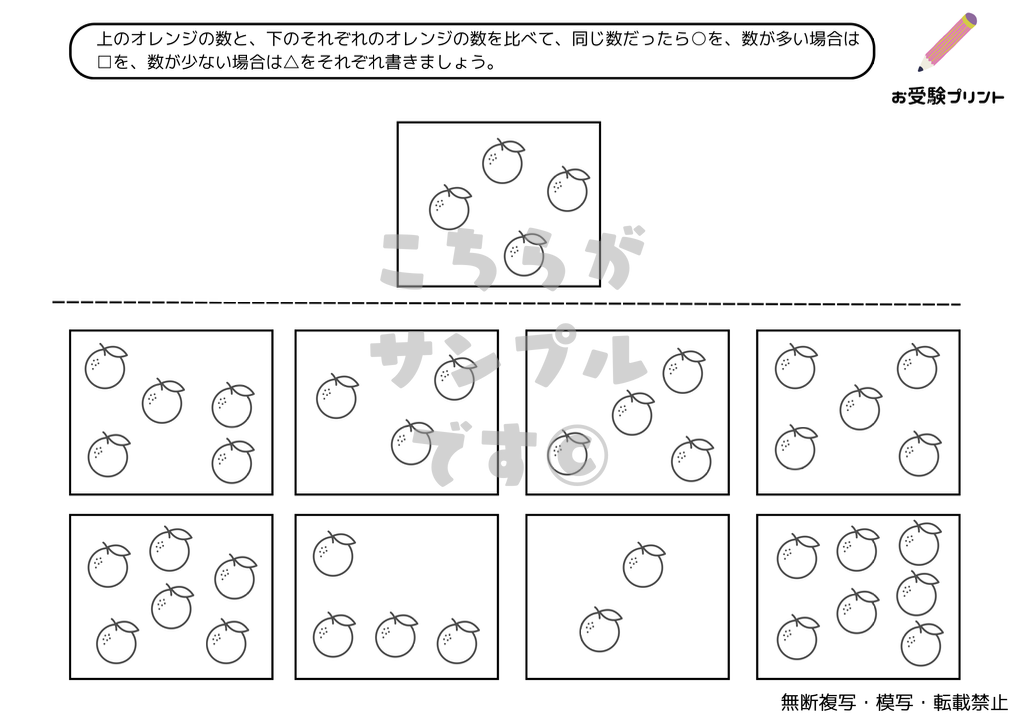

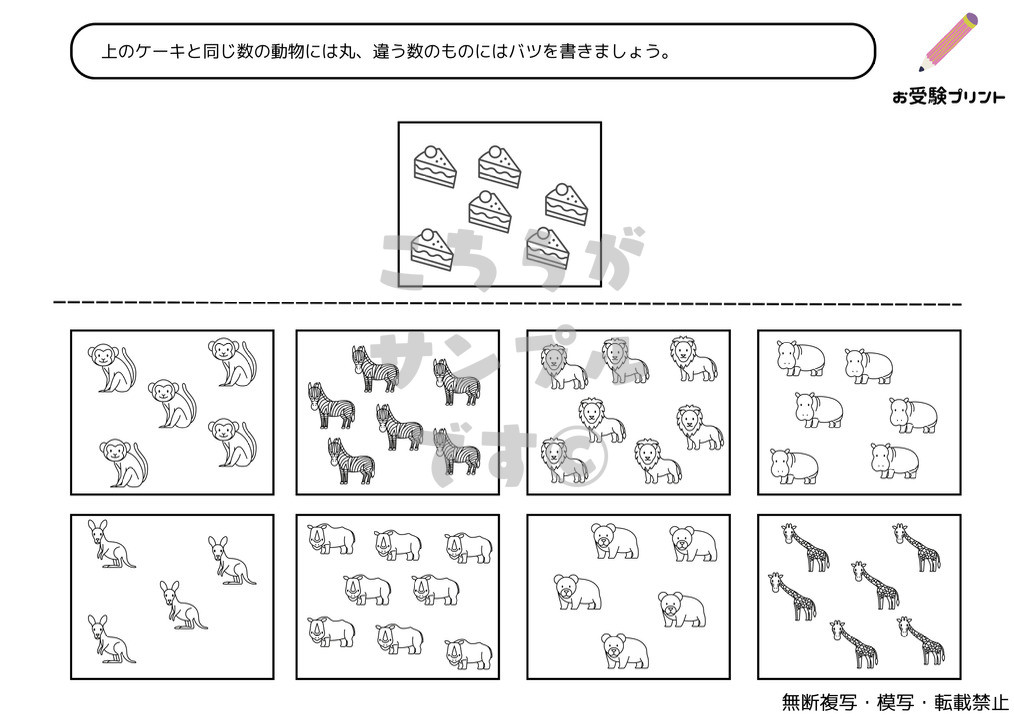

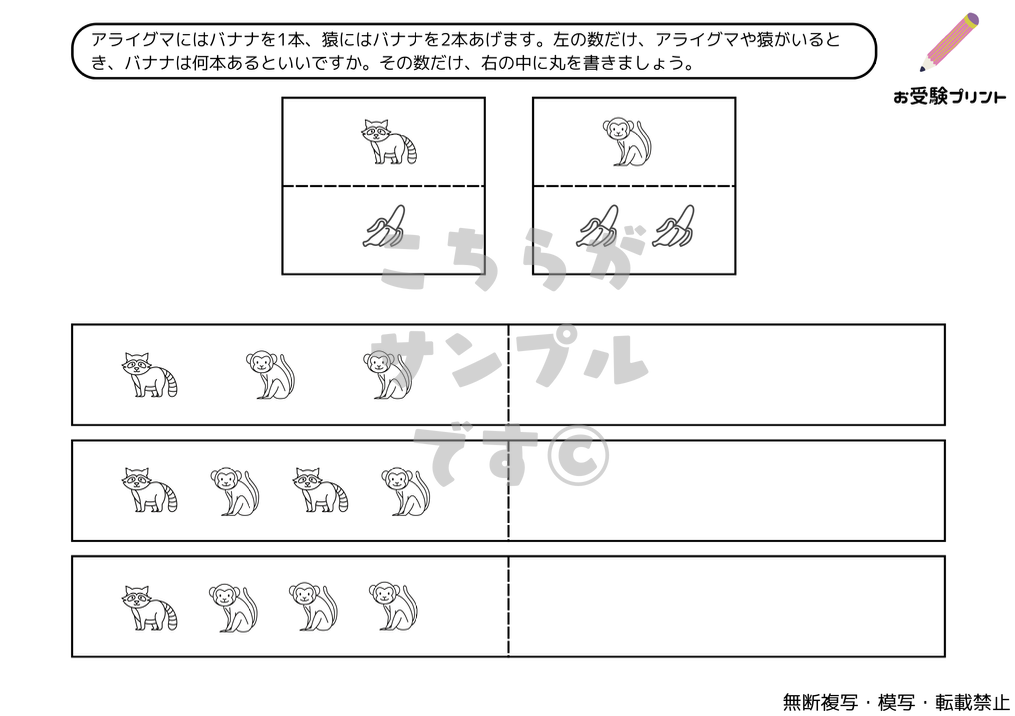

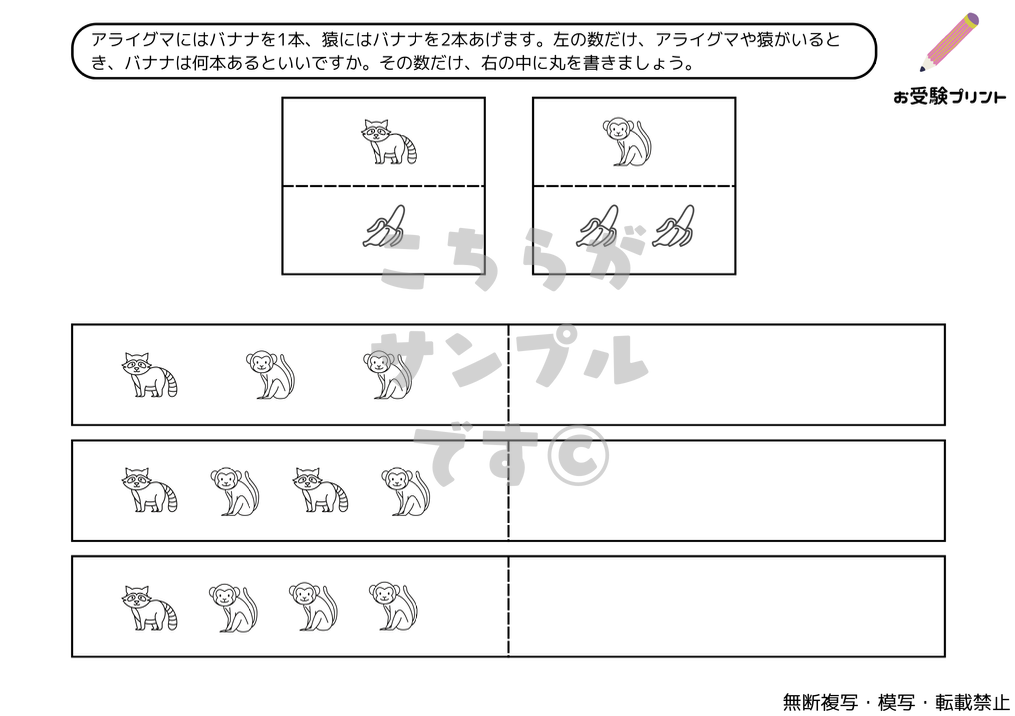

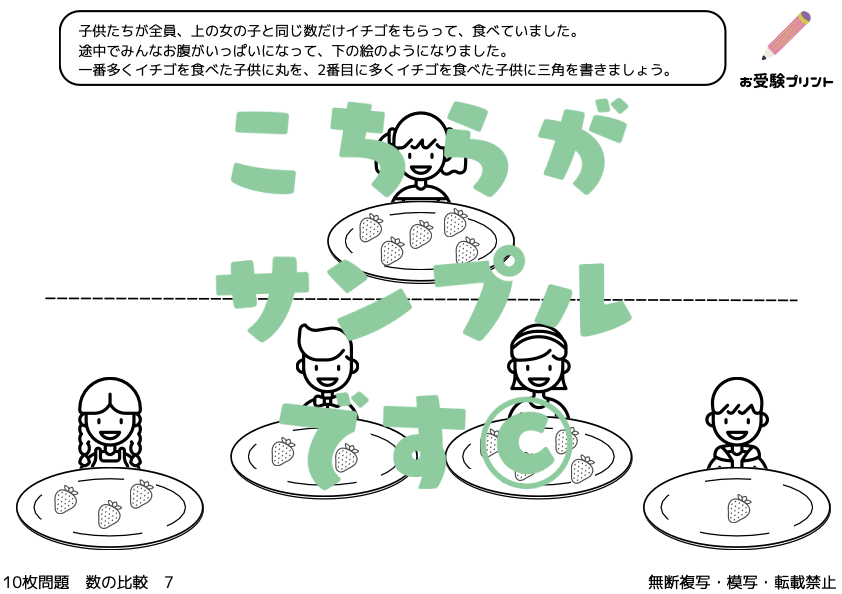

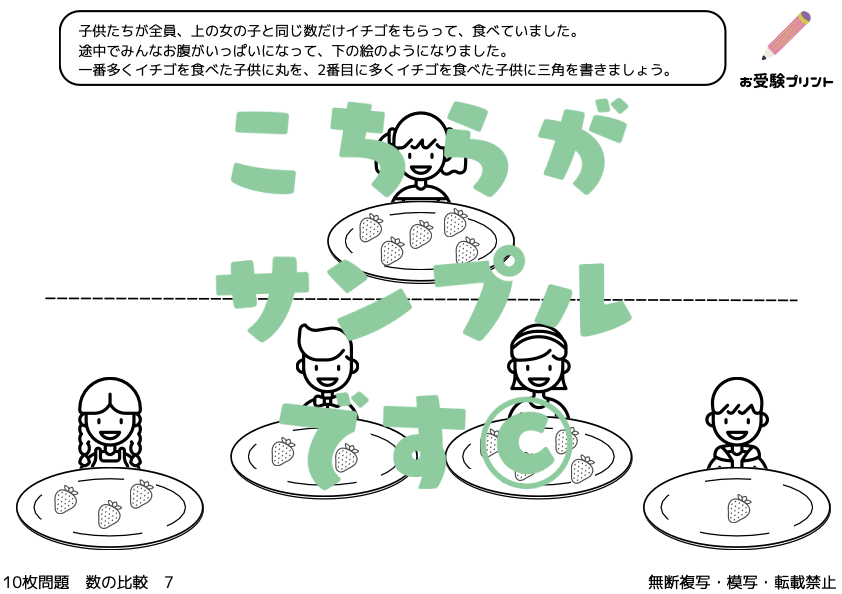

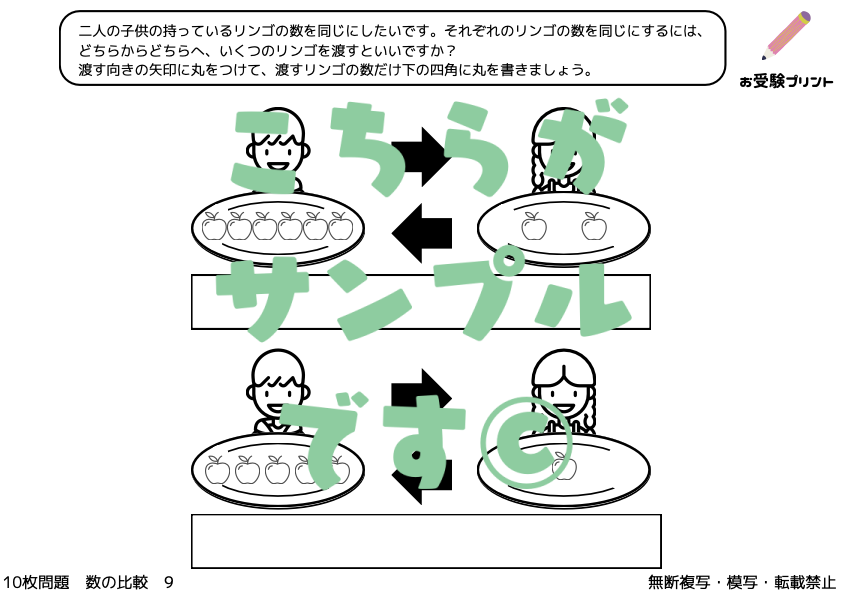

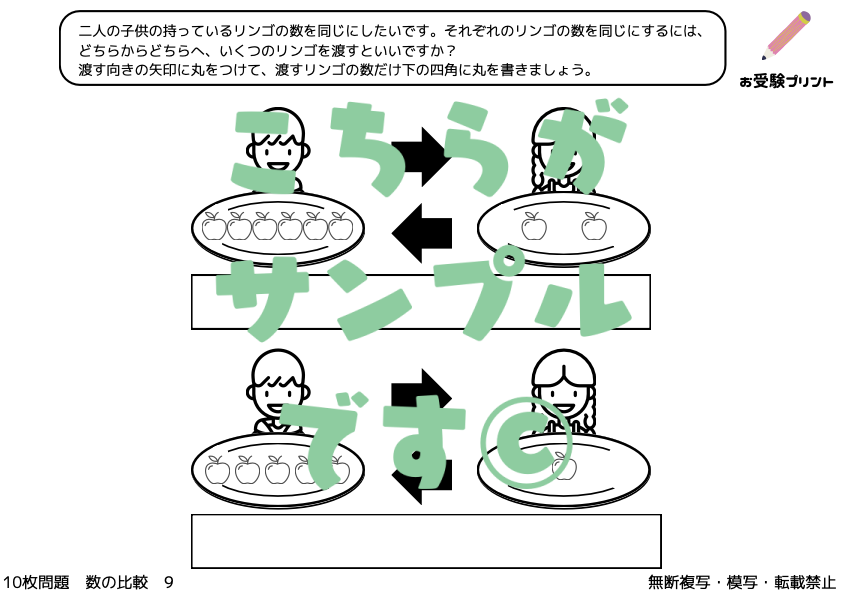

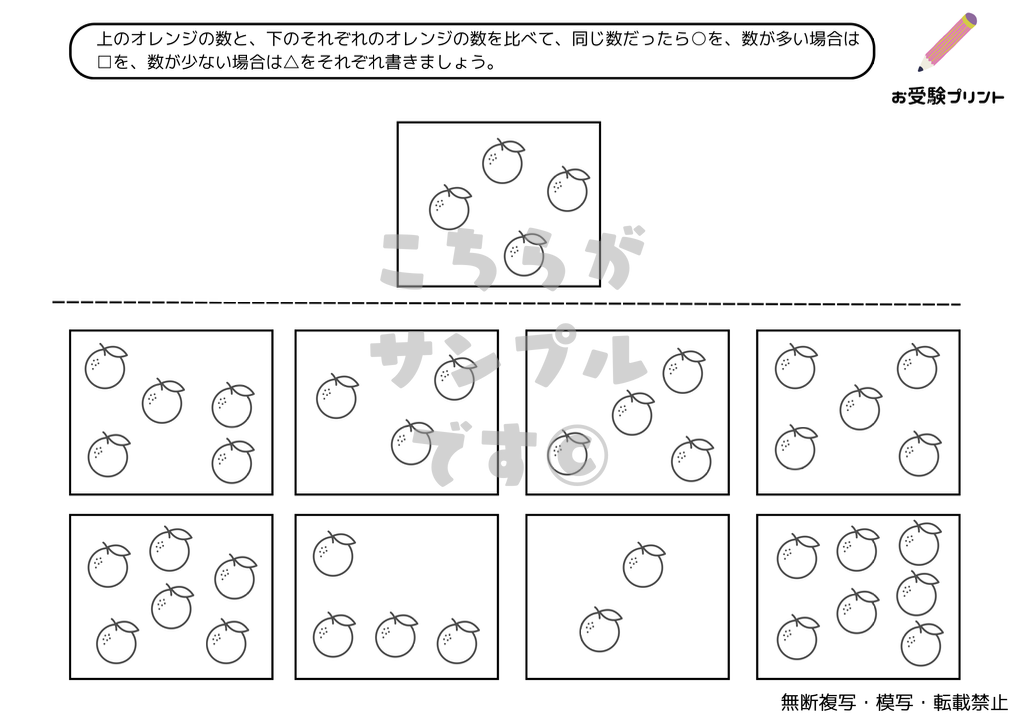

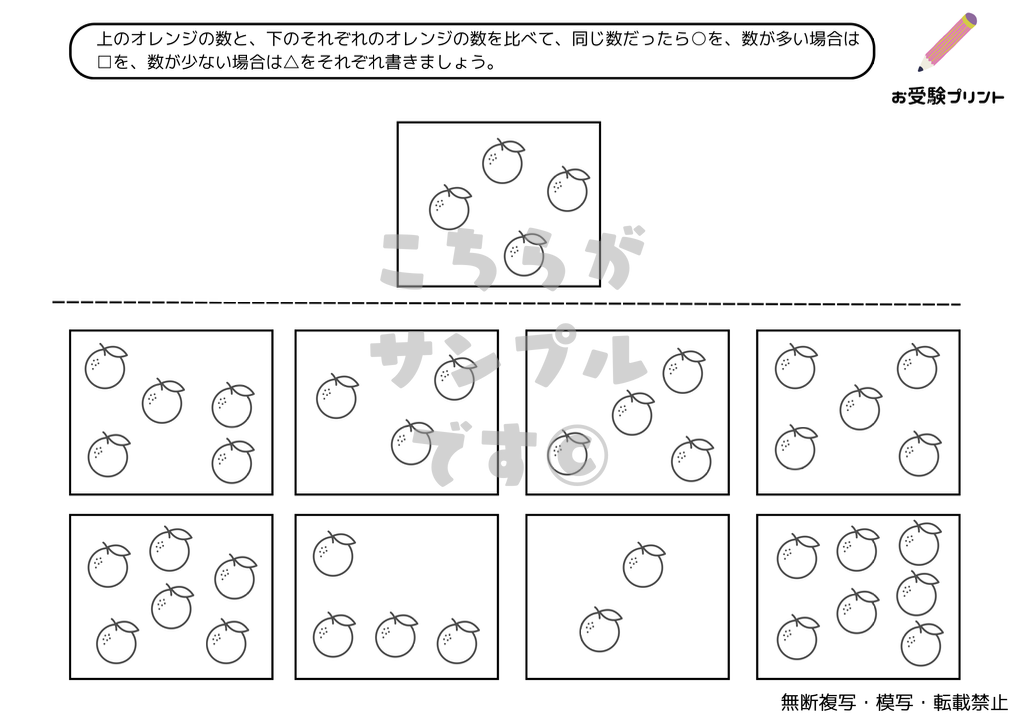

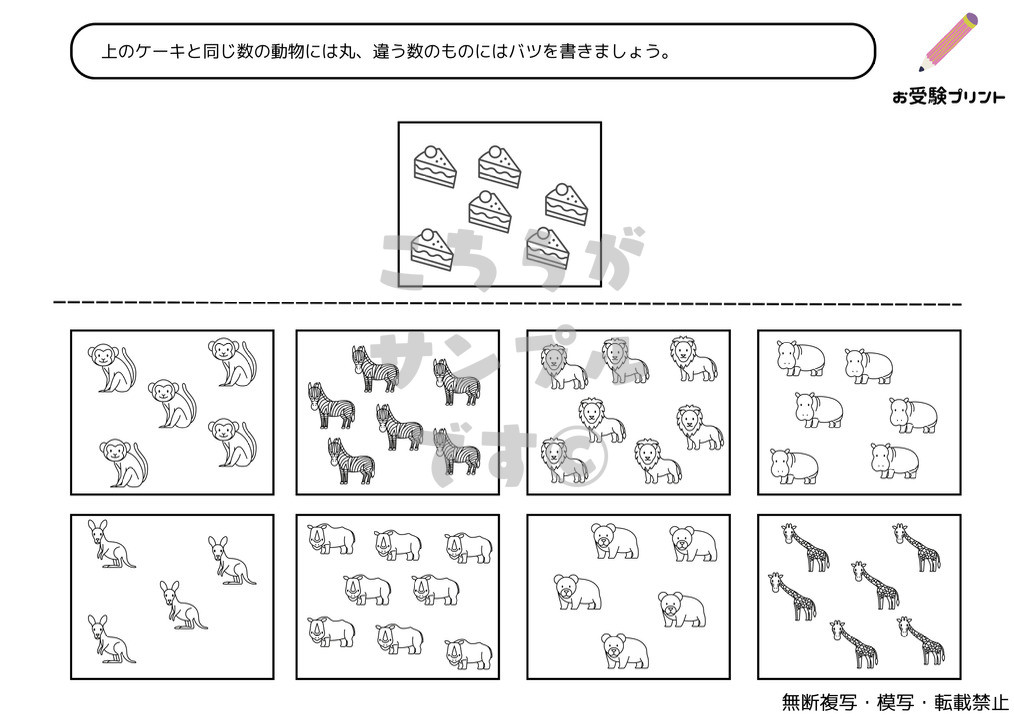

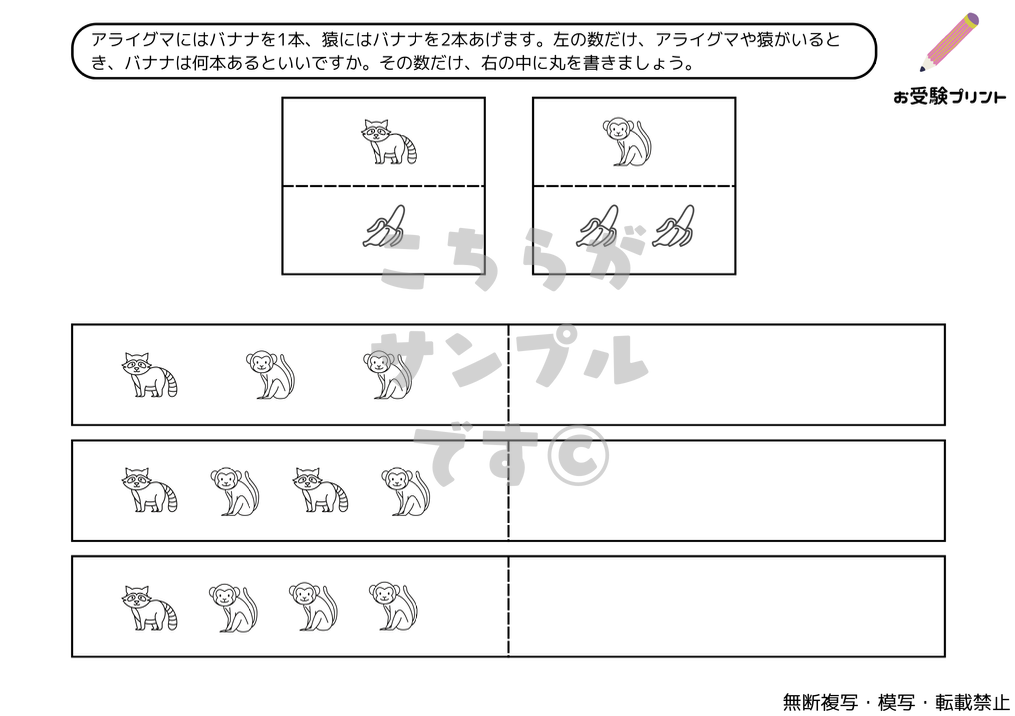

まずはサンプル

サンプルをご覧いただき、ご自宅で使えそうでしたら、ぜひダウンロードに進んでください。(最初の3枚が無料版でダウンロードができます。)

Youtubeショートでも配信中!

簡単3ステップ:3枚無料プリントのダウンロード

お受験プリントの公式LINEアカウントを友だち追加いただいた方に、PDF版の無料プリントをプレゼントしています。

このブログを続けるモチベーションになりますので、ぜひ友だち追加をお願いします!

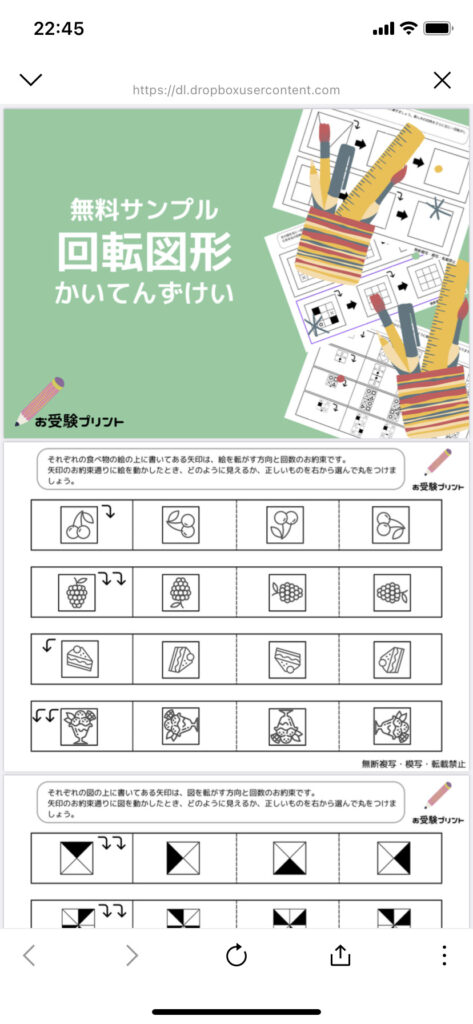

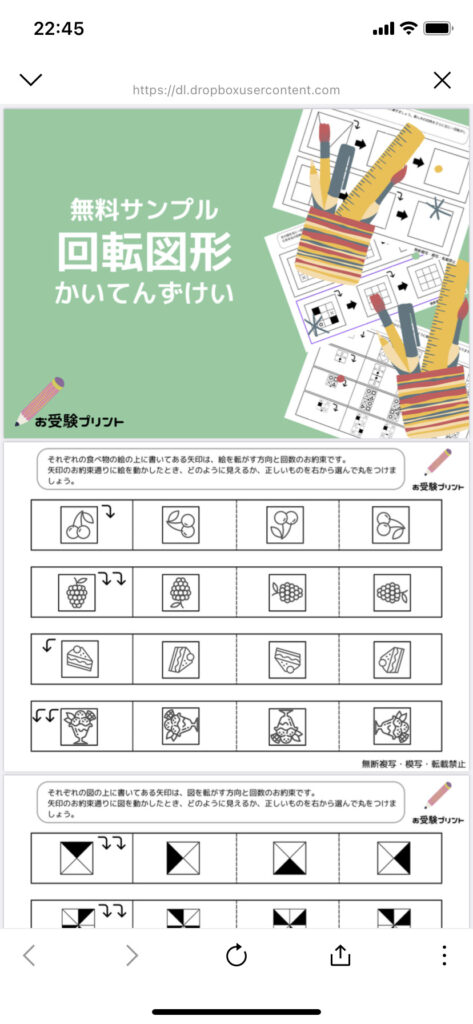

*写真は「回転図形」のサンプルです。

*パソコンでURLを開くと自動でダウンロード画面になります。

*PDF版の最後には「答え」がついてますが、無料プレゼントしている3枚以外の答えもついています。ご興味いただけましたら、以下のNoteもご覧ください*

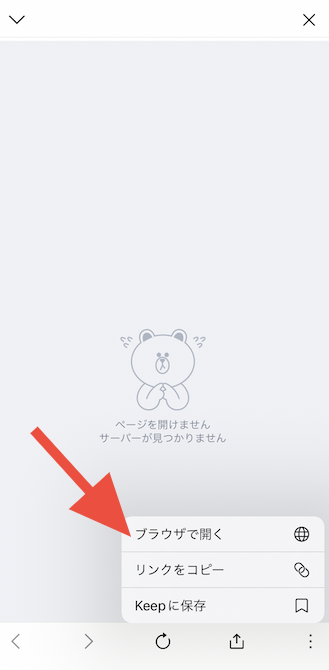

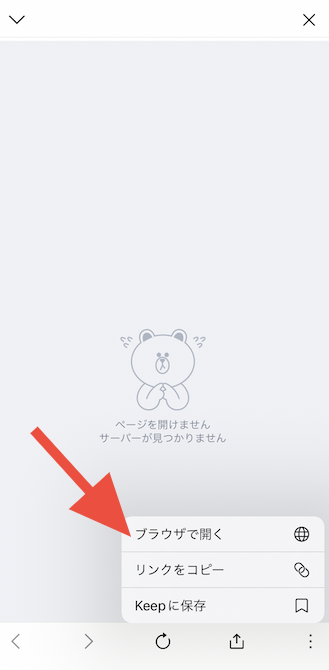

無料プリントのURLがLINEアプリで開けないことがあります。

もしも「ページが開けません」というエラーになってしまったら、右下の「・」が3つ並んだボタンをクリックして「ブラウザで開く」をクリックしてください。

プリントを開くことができます。

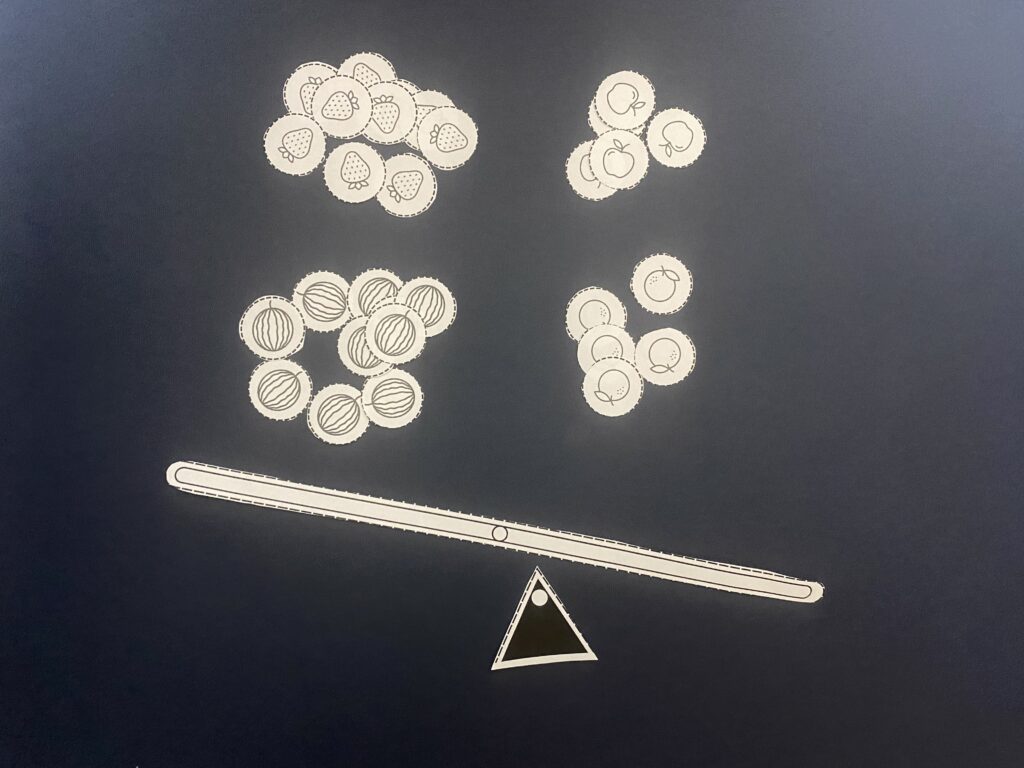

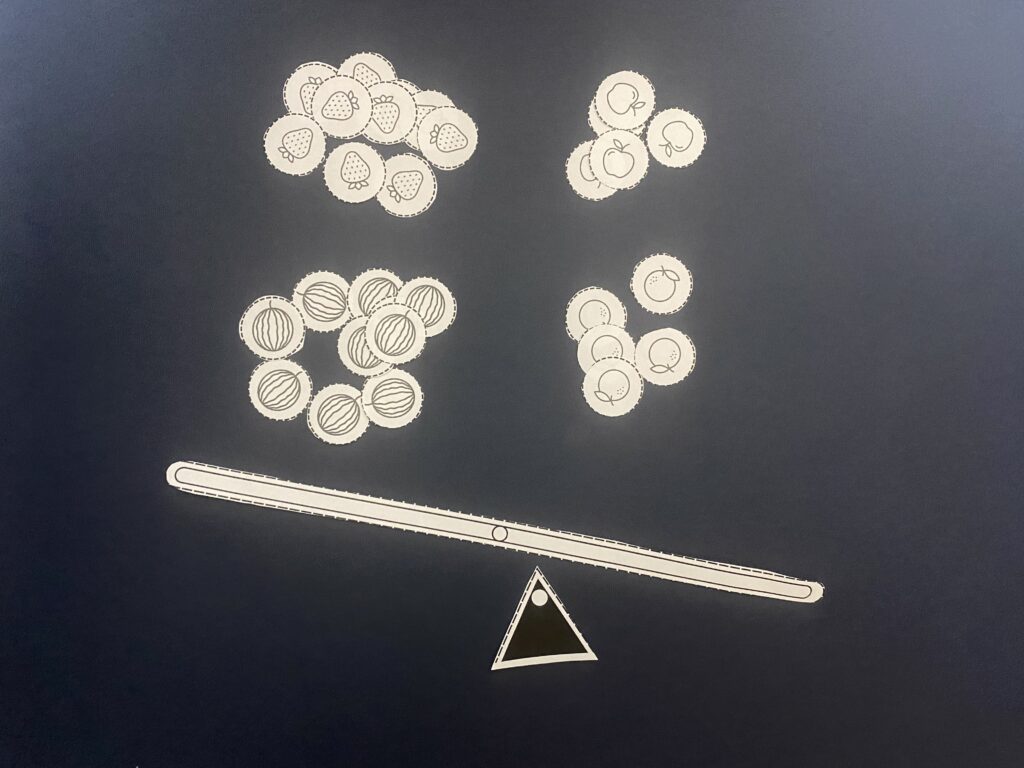

数の比較・釣り合い問題に初めて挑戦する時や理解度の確認には、視覚的ツールが不可欠です。

無料プリントの最後に、りんご、オレンジ、イチゴ、スイカの絵をそれぞれ10個とシーソーを切り抜いて数の比較に使えるページをつけてますので、是非お子さんと作ってみてください。

我が家の子供たちが小学校受験を経験した際、私たち家族にとって最も重要なトピックの一つは「数の比較・釣り合い」問題でした。

この問題は、子供たちの算数の基礎能力を測る上で欠かせないものです。

数の比較では、単に数を数えるだけでなく、数の多少を見極め、さらには数量の関係を理解する力が求められます。

一方、釣り合いの問題では、重さのバランスを考えることにより、子供たちの論理的思考力が鍛えられます。

小学校受験では、これらの問題を通して子供たちの数学的感覚や問題解決能力が評価されるため、充分な準備が不可欠です。

我が家では、お姉ちゃんと弟の二人が別々のタイミングで受験しました。

お姉ちゃんは直感的に数字に強く、問題をすばやく解くことができましたが、時には注意力の欠如で簡単な間違いを犯すことも。

一方、弟は慎重に問題を解くタイプでしたが、数の概念をつかむのに時間がかかることがありました。

このように、二人の子供達はそれぞれ異なる強みと弱点を持っており、私は彼らに合わせて指導法を変えなければなりませんでした。

たとえば、お姉ちゃんには集中力を高めるトレーニングを、弟には数の概念を楽しく学べるような工夫しました。

結果として、二人とも自分なりの方法で「数の比較・釣り合い」問題を乗り越え、無事に志望校からご縁をいただくことができました。

「数の比較・釣り合い」問題は、子供たちが直面する算数の基本的な分野の一つです。

これは、与えられた数や物の量を比較し、どちらが多いか、少ないか、あるいは同じかを判断する問題です。

たとえば、「6個のリンゴと4個のバナナがあります。どちらが多いですか?」という単純なものから、「二つのグループにあるアメの数を比較し、どちらが多いか判定する」ような複雑なものまであります。

また、「釣り合い」の問題では、シーソーや天秤を使い、物の重さを比較してバランスを取ることを問われます。

これらの問題を通じて、子供たちは数の概念を理解し、論理的な思考力を養うことができます。

小学校受験では、これらの能力が試され、子供たちの数学的な基礎力を測る重要な要素となります。

「数の比較・釣り合い」問題が多くの子供たちにとって難しいのは、これらの問題が単に数を数えるだけの単純な作業を超えた深い理解が求められるからです。

最初に、子供たちは数の概念自体に慣れていない場合が多く、特に小さい子供にとっては、「6」が「4」より多いということを理解するのが難しいことがあります。

加えて、問題は時々複雑な形式で提示され、子供たちは様々な角度から数を考える必要があります。

例えば、問題文が長い場合や複数のステップを踏む必要がある場合、子供たちは集中力を保ちながら、段階的に問題を解析する必要があります。

また、釣り合いの問題では、物理的な概念が加わります。

シーソーや天秤を用いて重さを比較する問題では、子供たちは重さの概念を理解し、バランスを取る方法を考えなければなりません。

これは数の概念だけでなく、物理的な直感も要求されるため、特に幼い子供には難易度が高くなります。

また、これらの問題は一見簡単に見えますが、細かい注意点を見落とすと簡単に間違えることがあります。

これらの理由から、「数の比較・釣り合い」問題は子供たちにとって大きな挑戦となり、十分な練習と理解が必要とされます。

「数の比較・釣り合い」問題には、様々な形式が存在します。

まず基本的な「数の比較」では、簡単な「どちらが多いか少ないか」を判断する問題から始まります。

例えば、「6個のリンゴと4個のバナナがあるとき、どちらが多いですか?」のような問題です。これらは、子供たちが数の基本的な概念を理解するための入門的な問題です。

次に進むと、少し複雑な問題が登場します。

たとえば、「2番目に多いものは何か」や、「一番少ないものと二番目に少ないものの差は何か」といった問題です。

これらは、単に数を比較するだけでなく、さらに一歩進んだ思考を要求されます。また、これらの問題は、数の大きさを順序立てて理解する能力を試すものでもあります。

一方、「釣り合い」の問題では、主にシーソーや天秤を用いた問題が出題されます。

これらの問題では、複数の物体の重さを比較し、バランスを取る必要があります。

例えば、「シーソーの両端に異なる数のブロックが置かれているとき、どちらが重いか」といった問題です。これらの問題は、子供たちに物理的な概念の理解と論理的思考を促します。

これらの問題の種類を通して、子供たちは数の概念、比較の方法、さらには物理的な理解を深めることができます。

それぞれの問題は、異なるスキルセットが求められ、子供たちの数学的な理解を幅広く育てます。

「数の比較・釣り合い」問題を解く基本的な方法は、明確で段階的なアプローチを取ることです。

まず、「数の比較」問題では、問題文をしっかりと読み、比較対象の数を正確に特定することが重要です。

例えば、「6個のリンゴと4個のバナナがある場合、どちらが多いか」という問題では、まずリンゴとバナナの数を明確に認識し、次にそれらを比較する必要があります。ここで、子供たちは数の大きさを視覚的に理解し、大きい数と小さい数を判断する能力を養います。

さらに複雑な問題では、数のグルーピングや順序立てた比較が必要になります。

例えば、「3つのグループに分けられた果物の数を比較して、最も多いものを選ぶ」といった問題では、それぞれのグループの数を判別し、それらを比較する際には、数を丁寧に数えることが重要です。

また、より高度な問題では、数のグルーピングやパターン認識が求められます。

一方、「釣り合い」問題では、物体の重さとバランスを考える必要があります。

例えば、シーソーや天秤を用いた問題では、重いものと軽いものを識別し、それらがどのようにバランスを取るかを理解する必要があります。

ここで、子供たちは物体の重さを視覚的に推測し、シーソーや天秤がどのように反応するかを予測する力を養います。

これらの基本的な解き方をマスターすることで、子供たちは「数の比較・釣り合い」問題を効率的に解くスキルを身につけることができます。

また、これらの問題を解く過程で、数学的思考力や論理的な分析能力が自然と育まれます。

「数の比較・釣り合い」問題の練習には、実践的かつ楽しい方法を取り入れることが重要です。

まず、基本的な「数の比較」問題については、日常生活の中での簡単な数え活動から始めます。

例えば、食卓に並べられた果物の数を比較させたり、おもちゃを数えさせることで、数の感覚を自然と身に付けさせます。

また、子供たちが楽しみながら学べるように、数を使ったゲームやパズルを活用することも有効です。

次に、より複雑な比較問題に進むには、数をグルーピングして比較する練習をします。

この段階では、絵やイラストを使った問題集を利用して、視覚的な理解を深めることが重要です。

また、複数のアイテムを使って自宅で簡単な比較の実験を行うことも効果的です。

釣り合いの問題に関しては、実際にシーソーや天秤のおもちゃを用いることで、子供たちが物理的な概念を理解しやすくなります。

これらの玩具を使って実際に重さを比較させ、バランスの取り方を学ばせることで、実体験を通じて学習効果を高めることができます。

さらに、数の比較・釣り合い問題の練習では、誤りから学ぶことも重要です。子供たちが間違えた問題を一緒に見直し、なぜ間違ったのかを理解することで、同じ種類の問題を今後正しく解くための洞察を養います。

最後に、定期的な練習と反復が鍵です。

継続的にこれらの問題に取り組むことで、子供たちは徐々に「数の比較・釣り合い」問題に慣れ、自信を持って解くことができるようになります。

小学校受験の準備をする中で、私の子供たちは「数の比較・釣り合い」問題において、特に「数を数える集中力と正確性」の面で苦戦しました。

数を数える単純な作業であっても、長時間の集中を必要とするため、特に若い子供たちは注意を散漫にしてしまいがちです。

例えば、複数のアイテムを数える際に、途中で数を忘れたり、同じものを二度数えたりすることがよくありました。

また、数が多くなるほど、子供の正確性は低下し、誤って数えてしまうことによって問題の解答にたどり着けないことが最初はよくありました。

この問題を克服するために、私は子供たちに対して、数を数える際に一つ一つにマークをつけるように指導しました。

また、数を数える過程で話をするのではなく、集中して一点に注意を向ける練習を行いました。

さらに、数のゲームや楽しい活動を通じて、彼らの集中力を自然に高める工夫もしました。

このようにして、子供たちは徐々に数を正確に、そして迅速に数える能力を向上させていきました。

この経験から学んだことは、子供たちが数を扱う際には、ただ数を数えるだけでなく、その過程での集中力と正確性が非常に重要であるということです。

特に小学校受験のようなプレッシャーのある状況では、これらのスキルが子供たちのパフォーマンスに大きな影響を与えます。

親としては、子供たちがこれらのスキルを磨くための支援と指導を行うことが不可欠だと感じました。

「数の比較・釣り合い」問題の中でも、特に「複雑な比較」の理解は子供たちにとって大きな課題でした。

例えば、「一番多い数」を見つけるのは比較的簡単ですが、「2番目に多い数」や「最も少ない数」といった比較は、より高度な分析能力を必要とします。

我が家の子供たちも、このような問題に出会うと、複数の数を同時に理解し、それらを順序付けることに苦労しました。

この種の問題を解く際、子供たちはまず全てのアイテムを正確に数え、それから比較を始める必要があります。

しかし、数が多い場合や似たようなアイテムが多数ある場合、どれをどの順番で数えるべきかを判断するのが難しいことがあります。

また、数を比較する際に、単純に大きい数や小さい数を探すだけでなく、それらの関係性を理解し、全体の中でのそれぞれの位置を把握する必要があります。

この問題を克服するためには、子供たちに対して段階的なアプローチを取りました。

まずは単純な比較から始め、徐々に複雑な比較へと進むようにしました。

また、視覚的なサポートを利用して、数のグルーピングや順序付けを行う練習を行いました。

例えば、カードゲームやビジュアルを含む問題集を使って、複数のアイテムの比較を楽しく学ぶことができました。

最終的に、繰り返しの練習と具体的な例を通じて、子供たちは複雑な比較を理解し、自信を持って問題を解くことができるようになりました。

「釣り合い」の問題は、特に幼い子供たちにとっては理解が難しい概念の一つです。

この種の問題では、単に数を数えるだけではなく、重さのバランスを考慮して解決策を見つける必要があります。

我が家の子供たちも、シーソーや天秤を使った問題に最初は戸惑っていました。

重さの概念を直感的に理解するのが難しく、どのようにして物体がバランスを取るのかを把握するのに苦労しました。

この問題に取り組む際、まず子供たちに物理的な概念の基本を理解させることが重要でした。

これを実現するために、実際のシーソーや天秤のおもちゃを使って、実際に重さを体感してもらうようにしました。

例えば、異なる重さの物体をシーソーの両端に置き、どのようにバランスが変化するかを観察させました。

また、天秤を使って、異なる数のブロックをバランスさせる実験も行いました。

これらの活動を通じて、子供たちは重さのバランスがどのように機能するかを理解し始め、徐々に「釣り合い」問題を解く際の直感を養うことができました。

加えて、視覚的な例や実践的な活動は、子供たちが楽しみながら学ぶことを助け、この複雑な概念に対する興味を高めることにも繋がりました。

最終的に、子供たちは「釣り合い」の問題に対する理解を深め、実際の受験でこれらの問題をスムーズに解くことができるようになりました。

小学校受験における「数の比較・釣り合い」問題の中で、特に長い問題文の理解は子供たちにとって大きな挑戦でした。

長い問題文は、複数の情報を含み、それらを正確に把握し、関連付ける必要があります。

私の子供たちは、長い文章に含まれる多数の詳細を追うことに苦労し、よく問題の核心を見失ってしまうことがありました。

これは、特に複数のステップが必要な問題や、複数の条件が組み合わさっている場合に顕著でした。

このような問題に対処するためには、まず子供たちに問題文をゆっくりと読ませ、重要な情報を抽出する練習をさせました。

これには、問題文を声に出して読むことや、主要な情報を紙に書き出すことなどが含まれます。

また、問題文を小さな部分に分割し、各部分がどのように関連しているかを理解させることも効果的でした。

さらに、問題文内の情報を視覚的に整理するために、図やチャートを使うことも役立ちました。

たとえば、物語形式の問題では、登場するキャラクターやモノを図示し、それらの間の関係を明確にすることで、子供たちが情報をより容易に処理できるようにしました。

このようなアプローチを通じて、子供たちは徐々に複雑な問題文を理解し、それをもとに正しい答えを導き出す能力を養うことができました。

長い問題文の理解は、論理的思考力の発展にも寄与し、小学校受験の成功には不可欠なスキルであることがわかりました。

小学校受験の準備をする上で最も重要なことの一つは、個々の子供の理解度に合わせた指導を行うことだと私は感じています。

我が家の経験からも、子供たち一人一人が異なる学習ペースと理解の仕方を持っていることが明らかでした。

例えば、お姉ちゃんは数の概念を素早く理解する一方で、細かい部分に注意を払うのが苦手でした。

一方、弟は概念を理解するのに時間がかかるものの、一度理解すればその知識を深く掘り下げる能力がありました。

このため、私は彼らの個々の学習スタイルに合わせて勉強方法を調整しました。

お姉ちゃんには、早いペースで新しい概念を導入し、練習問題を多く提供することで、彼女の学習能力を最大限に活用しました。

一方で、弟にはより基本的な概念から始め、各ステップをじっくりと理解する時間を与えました。また、彼には具体的な例や視覚的な学習ツールを使用し、抽象的な概念をより理解しやすくしました。

加えて、子供たちの理解度に合わせて、学習内容の難易度を調整しました。

難しい概念に直面したときは、より簡単な問題に戻って基本から再挑戦することもありました。

このアプローチにより、子供たちは自分のペースで学習を進めることができ、自信を持って新しい課題に取り組むことができるようになりました。

この経験から学んだことは、子供たち一人一人が独自の学習スタイルを持っており、効果的な教育はその個性に合わせてカスタマイズする必要があるということです。

個々の理解度に合わせたサポートは、子供たちが自分の能力を最大限に発揮するための鍵となります。

子供たちが長時間の勉強に集中することは一つの挑戦であり、特に「数の比較・釣り合い」問題のような難しい内容に取り組む際には、彼らの集中力を維持する工夫が不可欠でした。

我が家の子供たちとの経験では、彼らの関心を引き続けるために様々な工夫をする必要がありました。

まず、勉強のセッションを短く分割し、定期的な休憩を取り入れました。

例えば、30分間集中して勉強した後には、短い休憩を設けることで、彼らの集中力が途切れないようにしました。

これにより、子供たちはリフレッシュし、次の学習セッションに向けて気持ちを新たにすることができました。

また、勉強方法に変化を持たせることも重要でした。

一方的な指導や反復練習だけでは、子供たちはすぐに飽きてしまうため、教材を多様化し、ゲームやパズルを取り入れることで、学習をより魅力的で楽しいものに変えました。

これにより、彼らは気づかぬうちに学習しているという感覚を持つことができました。

さらに、子供たちが特に興味を持つトピックや活動を見つけ、それらを学習に組み込みました。

例えば、弟が動物に興味を持っていたので、動物をテーマにした数の問題を作成しました。これは、彼の関心を引き続けるのに効果的でした。

最後に、子供たちの努力と進歩を認識し、積極的に褒めることを心がけました。

子供たちが自分の努力が認められていると感じると、より一層のやる気を持って取り組むことができます。

集中力を維持するためのこれらの工夫は、子供たちが飽きずに学習を続けるために効果的であり、長期的な学習プロセスにおいて彼らのモチベーションを高めるのに役立ちました。

「数の比較・釣り合い」問題の理解を深めるには、視覚的な学習ツールの活用が非常に効果的です。

我が家の子供たちとの経験では、抽象的な数の概念を視覚的に表現することで、彼らの理解が格段に向上しました。

特に、数の比較問題に取り組む際には、色分けされたカウンターやブロックを使用し、数の大小関係を直感的に把握する手助けをしました。

例えば、「6個のリンゴと4個のバナナのどちらが多いか」という問題では、実際にリンゴとバナナのイラストを数えながら比較することで、数の関係を視覚化しました。

また、釣り合いの問題においては、シーソーのモデルや天秤のおもちゃを用いて、物理的なバランスの概念を実際に示しました。

これにより、子供たちは重さのバランスを視覚的に理解しやすくなりました。

このように、視覚的な学習ツールを活用することで、子供たちは数の概念をより具体的に捉え、問題解決のスキルを効果的に向上させることができました。

抽象的な概念を視覚化することは、特に幼い子供たちにとって、理解を深め、学習への興味を持続させる上で非常に重要な手段です。

子供たちの学習プロセスにおいて、進捗管理とフィードバックは非常に重要な役割を果たします。

特に「数の比較・釣り合い」問題のような複雑な概念を扱う際には、定期的な進捗の確認と適切なフィードバックが子供たちの学習効果を高める鍵となります。

我が家での子供たちとの経験では、彼らの理解度と進捗をきちんと確認して、その上で構築的なフィードバックを提供することが、彼らのモチベーションと自信を育てる上で大変効果的でした。

進捗管理の一環として、私は子供たちの学習活動に関する記録をつけることにしました。

これには、彼らがどの問題に取り組んでいるか、どの分野で苦労しているか、そしてどのような進歩を遂げているかを詳細に記録することが含まれます。

これにより、子供たちの学習パターンを理解し、必要に応じて学習計画を調整することができました。

また、フィードバックの提供の的には、単に正解か不正解かを伝えるだけでなく、なぜその答えが正しいのか、あるいは間違っているのかを説明することに重点を置きました。

具体的な例や解説を用いることで、子供たちは自分の間違いから学び、同様の問題に対してより良いアプローチを取れるようになりました。

さらに、子供たちが良い結果を出せた際には、積極的に彼らを褒めることを意識していました。

これは、彼らの自信を高め、学習に対するポジティブな態度を育む上で非常に重要です。逆に、苦戦している場合には、励ましとサポートを提供し、彼らが挑戦し続けることができるようにしました。

このようにして、学習の進捗管理とフィードバックを行うことで、子供たちは自分の学習プロセスをより意識し、目標に向かって着実に進むことができました。

子供たちの学習効果を最大化するためには、学習を楽しい体験に変えることが非常に重要です。

特に「数の比較・釣り合い」のような難しいトピックに取り組む際、学習内容を面白く感じさせることが、子供たちの関心と学習へのモチベーションを維持する鍵となります。

我が家の経験では、教育をゲームやアクティビティと結びつけることが、この目的を達成するのに特に効果的でした。

例えば、数の比較を学ぶために、子供たちと一緒に数を使ったボードゲームやカードゲームをプレイしました。

これらのゲームは、数の概念を楽しく学ぶと同時に、競争と協力の要素を取り入れることで、子供たちの興味を引きつけました。

また、釣り合いの概念を学ぶためには、シーソーや天秤の実験を行い、物理的な理解を深めると同時に、それらの活動を楽しむことに重点を置きました。

さらに、数の学習を物語やキャラクターと結びつけることも効果的でした。

たとえば、数の比較に関する短いストーリーを作成し、子供たちがその物語の中で数の問題を解決するようにしました。

これにより、学習内容に対する子供たちの感情的な関与が高まり、より深い理解につながりました。

これらの方法を通じて、学習をただの作業ではなく、楽しい挑戦と捉えるように子供たちを導きました。

このアプローチは、彼らが自然に知識を吸収し、新しい概念に興味を持ち続けるのを助けました。

小学校受験において「数の比較・釣り合い」問題に取り組む過程は、私の子供たちにとっても私にとっても大きな学びの場でした。

この経験から、子供たち一人一人が異なる学習スタイルを持っており、それぞれに合わせた教育方法を見つけることの重要性を痛感しました。

また、抽象的な概念を分かりやすく伝えるためには、視覚的なツールや実践的な活動を取り入れることが効果的であることを学びました。

子供たちのモチベーションを維持するためには、学習を楽しい体験に変え、定期的なフィードバックと進捗管理を通じて子供たちの成長を支援することが重要です。

また、子供たちが間違いから学ぶことを説明して、誤りを恐れずに新しい挑戦を楽しむことができるようにすることも大切です。

このブログを通じて、他の親御さんたちが子供たちの学習プロセスをよりスムーズにサポートし、小学校受験の成功に向けて一歩を踏み出す助けになれば幸いです。

子供たちが直面するかもしれない困難は多岐にわたりますが、適切な指導とサポートがあれば、これらの課題を乗り越えて、自信を持って受験に挑むことができるでしょう。

最後に、子供たちの学習旅行は時に困難であっても、その過程で得られる知識、スキル、自信は彼らの将来に大きな影響を与えることを忘れないでください。

最後に、「数の比較・釣り合い」問題のプリントを再度ご案内させていただきます!

反復練習にぜひ活用してください!

まずはサンプル

サンプルをご覧いただき、ご自宅で使えそうでしたら、ぜひダウンロードに進んでください。

簡単3ステップ:3枚無料プリントのダウンロード

お受験プリントの公式LINEアカウントを友だち追加いただいた方に、PDF版の無料プリントをプレゼントしています。

このブログを続けるモチベーションになりますので、ぜひ友だち追加をお願いします!

*最後の数字は入力不要です。

*パソコンでURLを開くと自動でダウンロード画面になります。

*PDF版の最後には「答え」がついてますが、無料プレゼントしている3枚以外の答えもついています。ご興味いただけましたら、以下のNoteもご覧ください*

ダウンロードエラーになってしまったら

無料プリントのURLがLINEアプリで開けないことがあります。

もしも「ページが開けません」というエラーになってしまったら、右下の「・」が3つ並んだボタンをクリックして「ブラウザで開く」をクリックしてください。

プリントを開くことができます。

シーソーの問題はコチラの記事で紹介しているプリントに多く入ってます!

お受験プリント STORE では、パック商品の期間限定で20% Off キャンペーン中!

割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。

*注意事項*期間2026/1/31(土曜日)まで。