※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

学習院初等科は1847年に当時イギリスのパブリック・スクールを参考に設立されました。

倍率は例年10倍近くあり、人気のある難関校の一つです。

今回の記事では、学習院初等科に合格されたご家庭にご協力いただいたオンラインインタビューの内容と学校のホームページから「覚えておきたい内容」をまとめました。(一部、学校説明パンフレットも引用しています)

学習院初等科を受験される方はぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。

学習院初等科への入学志願者は例年700名ほどで、内部進学者を含む定員が80名ですので、倍率は9倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、学習院中等科の偏差値は66となっています。(首都圏模試センター参考)

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

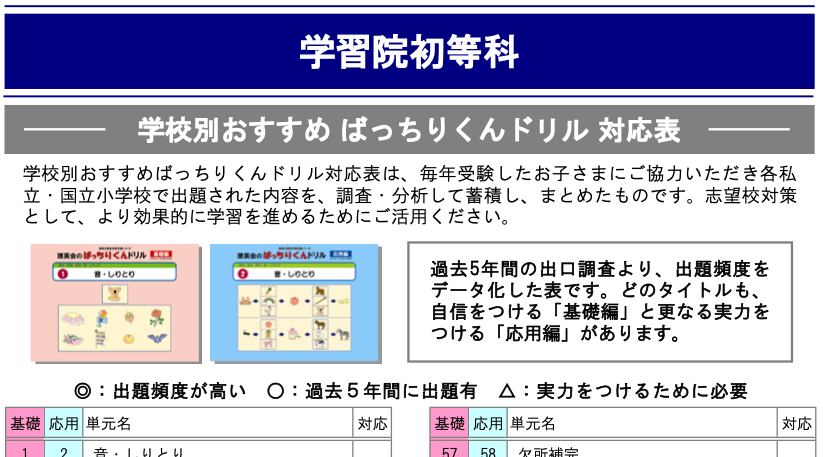

学習院初等科の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

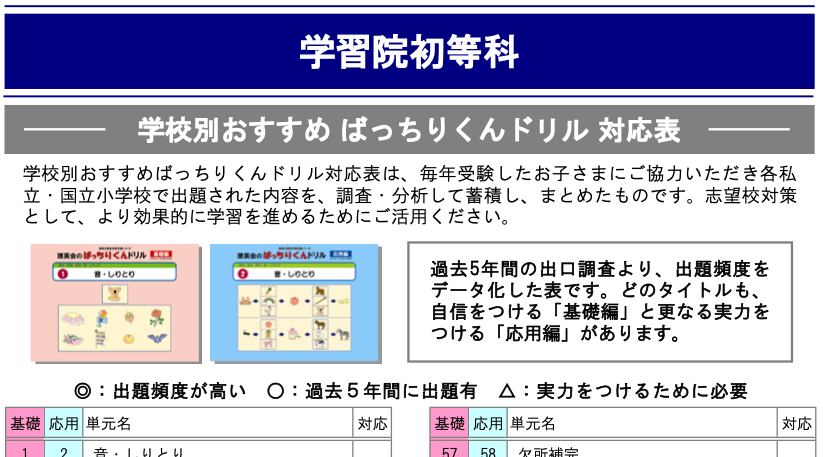

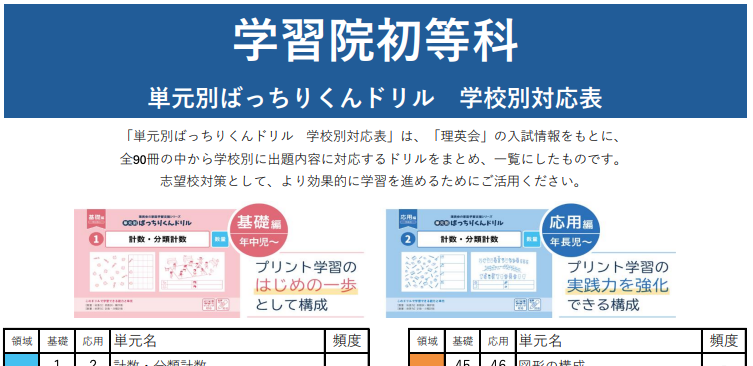

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「学習院初等科」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

2024年度入試「学習院初等科」

■個別

・お話の記憶

・重ね図形

・道具箱への片付け

・スモックへの着替え

・応用画(帽子のような形を切り取り画用紙に貼る。それを逆さまにしてから絵に仕立てる)

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

学習院初等科の面接は、比較的短時間で終わることが多いと言われています。実際に面接を受けた保護者の中には、「あっという間に終わってしまった」「十分にアピールできなかった」と感じる方も少なくありません。長時間じっくりと家庭の雰囲気や教育方針を掘り下げる学校とは異なり、学習院初等科では短い時間でその家庭が学校に合うかどうかを判断する傾向が強く見られます。そのため、限られた時間の中で落ち着いて対応し、要点を整理して伝えることが求められます。

学習院初等科は礼儀作法を非常に重視する学校として知られています。面接においても、入室から着席、そして退室に至るまでの一連の動作がスムーズであることが大前提となります。短時間の面接であっても、立ち居振る舞い一つひとつが観察されていると意識する必要があります。特に、学習院初等科は華美な装いを嫌うため、服装についても注意が必要です。父親はスーツに落ち着いた色のネクタイ、母親は紺のスーツに黒の自立式ハンドバッグというように、派手さを避けた装いが定番とされています。これらは単なる服装の指定ではなく、学校が大切にしている「質実剛健」や「品格」といった教育方針を反映したものと考えられます。

もう一つ重視されるのが、家庭の教育方針における一貫性です。面接では、父母それぞれに異なる質問が投げかけられますが、その中で回答の軸がぶれていないかどうかが見られます。家庭の教育方針について共通認識を持ち、夫婦で一致した姿勢を示すことが大切です。子どもに対する考え方や教育の方向性が一貫していれば、限られた時間の中でも家庭としてのまとまりや信頼性を伝えることができます。

学習院初等科の面接では、質問が過去・現在・未来にわたって幅広く出されることが特徴です。例えば、父母には「自身の学生時代に学んだことで子育てに役立っていること」といった過去の経験に関する質問がされる一方で、「子育てで楽しいことや難しいこと」といった現在の子育てに関する問いもあります。さらに「小学校に入学したお子さんにどのようなことを求めますか」といった未来志向の質問も出されます。このように、時間が短いながらも幅広い観点から家庭の姿勢を確認しようとする点が、学習院初等科の面接の大きな特徴です。

短時間の面接では、十分に自己アピールをすることが難しいと感じる家庭も少なくありません。そのため、事前の準備が重要になります。まず、よくある質問に対して家族で意見を共有し、簡潔かつ明確に答えられるようにしておくことが望まれます。また、家庭の教育方針についても、父母が一致した答えを出せるように話し合っておくことが必要です。さらに、質問に対して内容を詰め込みすぎず、落ち着いた口調で答えることも大切です。短時間だからこそ、余裕のある態度が家庭の雰囲気を良く見せる要因となります。

学習院初等科の面接は、短時間で学校との適性を判断する形式であるため、準備不足のまま臨むと十分に対応できずに終わる可能性があります。礼儀作法や服装といった外見的な要素に加えて、家庭の教育方針における一貫性、そして幅広い質問に対応できる柔軟性が求められます。これらを意識して準備を進めることで、限られた時間の中でも家庭の良さを伝えることができるでしょう。

学習院初等科の面接において、父親に投げかけられる質問は、家庭における役割や教育方針をどのように担っているかに焦点が当てられることが多いです。特に「父親として子育てにどのように関わっているか」「子どもが将来どのように成長してほしいと考えているか」といったテーマは代表的な質問内容です。短時間の面接の中で父親の考えを問うことによって、学校は家庭の教育姿勢や親子関係の方向性を確認しようとしていると考えられます。

質問の一つとして、自身の学生時代に学んだことを子育てにどう活かしているか、というものがあります。これは父親が過去に培った経験を現在の子育てにどのように結びつけているかを見極めるものです。父親自身の学びや努力の過程を通して得た価値観が、どのように子どもへの教育方針につながっているのかを端的に答えることが求められます。教育方針が一時的な思いつきではなく、長い経験を通じて形成されていることを示すことが大切です。

父親にとって大切なのは、単に教育観を述べるだけでなく、具体的な日常生活での関わりを示すことです。質問の中では「家庭での役割」「子どもとの時間の過ごし方」について聞かれることもあります。例えば、子どもとの会話を通してどのように信頼関係を築いているか、休日にどのように過ごしているかといったエピソードを簡潔に伝えることがポイントです。短時間の面接では長い説明はできないため、具体的で分かりやすい一例を挙げることが効果的です。

父親への質問では、子どもが小学校に入学した後にどのような成長を望むか、という未来志向の問いも出されます。ここでは、学力の向上や成績の良さだけでなく、協調性や人間性の成長を重視する回答が求められる傾向があります。学校が重んじる「品位ある人間の育成」という教育理念に沿った回答であれば、面接官に一貫性のある印象を与えることができます。父親が子どもの将来像についてどのような価値を置いているかが、家庭全体の教育姿勢を象徴する要素になるのです。

父親の回答は、母親の回答とつながりを持っていることが重要です。面接では父と母に別々の質問がされることがありますが、その際に回答内容が食い違うと「家庭内で教育方針が共有されていないのではないか」という疑念を抱かれかねません。例えば、父親が「学力を重視したい」と答え、母親が「人間性を育てたい」と述べれば、一見矛盾しているように映ります。そのため、父親が答える際には家庭全体の方針を踏まえつつ、自身の立場から具体性を持たせることが求められます。

学習院初等科の面接は時間が限られているため、父親の回答も簡潔さが重視されます。長く話そうとすると要点がぼやけてしまい、かえって伝わりにくくなってしまいます。そのため、あらかじめよくある質問について考えを整理し、「過去の経験」「現在の子育て」「未来の展望」という三つの軸で短くまとめる準備をしておくと安心です。面接の場では、落ち着いて一呼吸おいてから答えるだけでも、余裕のある印象を与えることができます。

学習院初等科の面接で父親への質問が重視される背景には、家庭における父親の役割が注目されている点があります。単に母親に任せきりではなく、父親が主体的に子育てに関わっている姿勢が評価されやすいのです。学校としても、家庭がバランス良く子どもを育てているかどうかを確認する指標として、父親の考えを直接聞いているといえます。短時間の中でも「家庭を支える父親像」を感じ取れる回答ができれば、良い印象につながるでしょう。

父親への質問は、家庭における役割や教育方針、そして子どもへの将来の期待を中心に展開されます。大切なのは、経験に裏付けられた教育観を簡潔に示すこと、日常での関わりを具体的に伝えること、そして家庭全体の方針と一貫性を持たせることです。短い時間の中でも、自分の言葉で落ち着いて答えられれば、学校に対して誠実な家庭の姿勢を伝えることができるでしょう。

学習院初等科の面接では、母親に対して「子どもの日常生活」や「社会性の育ち」に関する質問が投げかけられることが多くあります。父親には教育方針や将来観といった抽象的なテーマが多いのに対し、母親にはより現実的で具体的な家庭生活に関する内容が中心です。これは、母親が子どもと日常的に接する時間が長いと考えられていることに由来するといえます。

母親が面接でよく受ける質問の一つに、子どもと他者との関わり方を問うものがあります。例えば「お友達とはどのように遊んでいますか」「集団の中での様子はどうですか」といった内容です。学校はここで、子どもが協調性を持って行動できるか、また社会性が育っているかを確認しています。母親が日常の具体的なエピソードを挙げながら説明することで、子どもの姿がより鮮明に伝わります。短時間の面接で印象に残すためには、「お友達と遊具を譲り合った」「困っている友達に声をかけた」など、短い一例を提示することが効果的です。

もう一つ頻繁に尋ねられるのが、家庭での生活習慣やお手伝いについてです。「ご家庭でどのようなお手伝いをしていますか」「日常生活で大切にしていることは何ですか」といった質問は代表的な例です。ここで見られているのは、子どもが自立に向けて基礎的な習慣を身につけているかどうかです。例えば、食事の準備を手伝う、靴をそろえる、使ったものを片付けるなど、小さなことでも積み重ねが大切です。母親がこうした日常をどのように見守っているかを伝えることが求められます。

母親への質問では、「子育てをしていて楽しいことや難しいこと」についても聞かれることがあります。これは、母親が子育てをどのように捉えているかを確認するためのものです。楽しいこととしては「子どもの成長を感じられる瞬間」、難しいこととしては「感情のコントロール」や「兄弟との関係調整」などが挙げられることが多いでしょう。ここで大切なのは、難しさを単に愚痴として述べるのではなく、どのように工夫して乗り越えているかを添えることです。短時間であっても前向きな姿勢を伝えることができます。

学習院初等科の面接で母親に求められるのは、落ち着いた雰囲気と誠実な言葉遣いです。学校側は、母親が子どもの生活を丁寧に支えているかどうかを見ています。そのため、取り繕った表現よりも、日常の小さな出来事をもとにした素直な回答の方が、かえって信頼感を与えることにつながります。母親が子どもを細やかに観察し、成長を喜びながら支えている姿勢を感じさせる回答が好まれます。

母親が答える際にも、父親の回答との一貫性は欠かせません。例えば父親が「自主性を重んじて育てたい」と述べた場合、母親が「家庭では小さなことでも自分でやらせています」と答えると、家庭としての方針が一致していることが伝わります。逆に、父親と母親で異なる価値観を示してしまうと、家庭の教育姿勢に一貫性がないと受け取られる可能性があります。短時間の面接で家庭像を伝えるためには、夫婦の認識を共有しておくことが大切です。

学習院初等科の面接は時間が限られているため、母親の回答も簡潔であることが望まれます。長々と説明するよりも、具体的な一例を短く提示することで、面接官に鮮明な印象を与えることができます。また、質問に対して落ち着いた口調で答えることも重要です。慌てずに一呼吸置いて答えることで、冷静さや余裕を感じさせることができ、短時間の面接の中で良い印象を残すことができます。

母親への質問は、子どもの社会性、生活習慣、日常のしつけなど、家庭生活に密着した内容が中心です。ここでは、母親が日々の生活の中で子どもをどのように見守り、成長を支えているかが問われます。大切なのは、具体的なエピソードを簡潔に示すこと、子育ての姿勢を前向きに伝えること、そして父親との一貫性を保つことです。短時間の中でも誠実さと落ち着きを感じさせる回答ができれば、学校に好印象を与えることができるでしょう。

学習院初等科の面接では、子どもにも直接質問が投げかけられます。質問は決して難しいものではなく、日常生活や普段の行動に関する素朴な内容が中心です。しかし、子どもの回答の仕方や態度、言葉遣いから多くのことが見られているのが特徴です。短時間の面接であっても、子どもがどのような性格で、どんな環境で育っているのかを判断するための大切な場面となります。

子どもへの代表的な質問の一つは、日常生活に関わるものです。例えば「家でどんなお手伝いをしていますか」「好きな遊びは何ですか」といった質問が挙げられます。ここでは、子どもが家庭の中でどのように過ごしているか、また自分の役割を理解して行動しているかが見られます。具体的には、食事の準備や片付けを手伝う、靴をそろえるなど、基本的な生活習慣が身についているかどうかが大切な判断基準となります。

もう一つよく出される質問が、友達や周囲との関わり方に関するものです。「お友達とはどんなふうに遊びますか」「友達とけんかをしたときはどうしますか」といった質問が典型的です。ここでは、協調性や人間関係を築く力が見られています。友達と仲良く遊んでいるか、トラブルが起きたときにどう対応しているかを通して、子どもの社会性が評価されます。子どもが普段から実際に体験していることをそのまま答えられれば十分です。

学習院初等科の面接では、「小学校に入ったらどんなことをしたいですか」というように、学校生活に関心を持っているかを確認する質問もされます。ここでは、子どもが入学後の生活を具体的にイメージしているかどうかが見られます。例えば「勉強を頑張りたい」「運動会が楽しみ」など、素直で前向きな答えが期待されます。重要なのは、立派な答えを言うことではなく、自分の言葉で率直に表現できるかどうかです。

子どもにとって面接は緊張する場ですが、その中で落ち着いて質問に答えられるかが評価されます。質問に対して無理に長く話そうとする必要はありません。むしろ、短くてもはっきりと答えることが好印象につながります。例えば「お手伝いは食器を並べています」と一言で答えるだけでも十分です。姿勢を正し、面接官の目を見て答えると、子どもの誠実さや素直さが伝わります。

子どもの回答は、単独で評価されるだけでなく、家庭の教育方針を映し出すものとして捉えられます。例えば、生活習慣に関する質問で「お手伝いをしていません」と答えると、家庭でのしつけに疑問を持たれる可能性があります。そのため、日頃から生活の中で子どもが役割を果たせるようにしておくことが大切です。また、友達との関わりに関する質問では、家庭での普段の会話や指導が子どもの回答に反映されます。面接は家庭全体の姿勢を問う場であることを意識して準備しておく必要があります。

子どもへの質問は日常的な内容が中心なので、特別な準備は必要ありません。ただし、緊張のあまり声が小さくなったり、答えられなくなったりすることもあります。そのため、家庭で簡単な質問に答える練習をしておくことが役立ちます。「好きな食べ物は何ですか」「お友達と何をして遊びますか」といった質問を想定し、子どもが自然に答えられるようにしておくことが望ましいです。大切なのは、答えの内容よりも態度や姿勢であり、日頃の習慣がそのまま面接での表現につながります。

学習院初等科の面接で子どもに向けられる質問は、日常生活、友達との関わり、学校生活への関心といった身近なテーマが中心です。ここで見られているのは、子ども自身の社会性や素直さ、そして家庭でのしつけが行き届いているかどうかです。立派な言葉を並べる必要はなく、自分の言葉で率直に答えることが一番のポイントとなります。短時間の面接であっても、落ち着いた態度と明確な答えを示すことで、学校に対して良い印象を与えることができるでしょう。

学習院初等科の面接は、時間が限られているのが大きな特徴です。短時間で家庭の雰囲気や教育方針を把握しようとするため、一つひとつの言動が重視されます。面接官は質問への答えだけでなく、態度や姿勢、夫婦間の一貫性などを総合的に見て判断しています。したがって、家庭全体が落ち着いた雰囲気を持ち、端的に本質を伝えられるかどうかが鍵となります。

学習院初等科は礼儀作法に厳しい学校として知られており、面接でもその姿勢が強く反映されます。入室から退室までの所作、面接官への挨拶、着席の仕方など、基本的なマナーが整っているかどうかが重要です。父母の服装についても、派手さを避けた定番のスタイルが好まれるとされており、外見においても学校の方針を理解していることが求められます。こうした礼儀作法は一朝一夕で身につくものではなく、日常の積み重ねが面接の場で表れるものです。

面接では、父母それぞれに質問が投げかけられるため、回答に一貫性があるかどうかが大きなポイントになります。例えば、父親が「自主性を大切にしている」と答え、母親が「家庭では自分でできることをやらせています」と答えれば、家庭としての教育方針が一致していることが伝わります。逆に方針が食い違っていると、教育に対する家庭の姿勢が定まっていないと受け取られる可能性があります。夫婦で教育観を共有し、同じ方向を向いていることが重要です。

家庭全体の姿勢を示すうえで欠かせないのが、子どもの回答との調和です。例えば、母親が「お手伝いをしています」と答えているのに、子どもが「お手伝いはしていません」と言えば、矛盾が生じます。面接官はこのような不一致を敏感に感じ取ります。そのため、普段から家庭内で一貫したしつけを行い、子どもが自然に答えられるようにしておくことが大切です。面接のために特別なことを用意するのではなく、日常生活そのものが教育方針に沿っていることを示すのが理想です。

学習院初等科の面接で投げかけられる質問は、過去の経験、現在の子育て、そして未来への展望にまで及びます。このため、家庭として一貫した価値観を持ち、それをどのように子育てに活かしているかを明確に示す必要があります。父母が自身の経験を子育てにどう結びつけているか、現在の生活で子どもに何を大切にしているか、そして小学校生活を通じてどのような成長を期待しているかが問われるのです。短い時間の中でこの流れを一貫して伝えることができれば、説得力ある家庭像を示せます。

面接では言葉だけでなく、態度や雰囲気そのものが大きな印象を与えます。落ち着いた口調で答えること、慌てずに姿勢を保つことは、それだけで安心感を与えます。また、夫婦間の自然な連携や子どもとの関係性も見られています。家庭内で無理なく築かれた関係が面接の場でそのまま表れるため、普段から落ち着いたやり取りを心がけることが肝要です。

限られた時間で家庭の良さを伝えるには、事前の準備が欠かせません。よくある質問について家族で話し合い、端的に答えられるよう整理しておくことが役立ちます。また、夫婦で教育方針について話し合い、一致した考えを持っているかを確認することも重要です。さらに、子どもが日常的に取り組んでいる生活習慣やお手伝いについても、自然に答えられるようにしておくと安心です。準備をしておくことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。

学習院初等科の面接で求められるのは、家庭としての一貫性と落ち着きです。礼儀作法を重んじる姿勢、父母と子どもの回答の調和、そして過去から未来へとつながる教育観を簡潔に示すことが大切です。短時間であっても家庭の雰囲気は確実に伝わるため、普段の生活を整え、自然体で臨むことが最も効果的といえるでしょう。

学習院初等科の入試は、午前中に行われることが多く、全体の進行は比較的スムーズです。集合後、受付での確認を経て試験が始まり、終了後は昼前後には解散となるのが一般的です。そのため、午後に別の学校を受験する家庭も珍しくありません。ただし、短時間で終わるからといって気を抜くことはできません。受付から解散までのすべての場面が観察の対象となることを意識する必要があります。

試験当日は、校門をくぐった瞬間からすでに観察が始まっています。挨拶の仕方や保護者と子どもの歩き方など、細かな部分まで見られていることを意識しなければなりません。受付でのやり取りや控室での待機中も同様で、落ち着いて行動できるかどうかが大切です。特に控室での過ごし方は見落としがちですが、子どもが大きな声を出したり走り回ったりしないよう、普段からマナーを身につけておくことが重要です。

学習院初等科の試験は、ペーパーテストだけでなく、行動観察や面接といった多角的な評価で構成されています。行動観察では、集団での活動の様子が見られ、協調性や周囲との関わり方が重視されます。短時間の中で子どもが自然に振る舞えるかどうか、また普段の生活習慣が身についているかどうかが判断の基準になります。ペーパーや巧緻性の課題も出されるため、家庭で幅広い準備をしておくことが必要です。

午前中の試験が終わると保護者の気持ちは一段落しがちですが、解散までの時間も観察対象となっています。子どもと共に校門を出るまで、落ち着いた態度を崩さないことが重要です。荷物の扱い方や帰り際の挨拶など、最後まで丁寧に行動することで印象を良く保つことができます。

学習院初等科の試験は、他の私立小学校と日程が重なることが多いため、複数校を受験する家庭ではスケジュールの調整が欠かせません。午前に学習院を受験し、午後に別の学校へ移動するケースも見られます。その場合、子どもの体力や集中力に負担がかからないよう、食事や休憩の取り方を工夫する必要があります。移動時間や交通手段も事前に確認しておくことで、余裕を持って行動できます。

試験当日を安心して迎えるためには、事前の準備が欠かせません。まずは持ち物を前日までに確認し、忘れ物がないようにすることが大切です。服装についても、面接と同様に派手さを避け、落ち着いた装いを選ぶことが基本です。また、子どもが緊張しすぎないように、当日までの生活リズムを整えておくことも重要です。普段通りの習慣で過ごすことで、当日も落ち着いて行動できるようになります。

当日は、子どもだけでなく保護者の態度も大きく影響します。焦った様子や不安げな態度は子どもに伝わり、緊張を高めてしまいます。むしろ穏やかな表情で臨むことで、子どもが安心し、自然体で試験に挑むことができます。家庭として落ち着いた姿勢を一貫して示すことが、学校に良い印象を残すための鍵となります。

学習院初等科の試験当日は、集合から解散までのすべてが評価の対象となります。入室前の挨拶や控室での待ち方、試験中の行動観察や回答態度、そして解散時の立ち居振る舞いまで、一つひとつの行動が見られています。複数校受験のスケジュール調整や体力面への配慮も含め、事前の準備を徹底することが不可欠です。短時間の試験であっても、最後まで落ち着いた家庭の姿勢を示すことで、学校に対して誠実な印象を与えることができるでしょう。

学習院初等科の入試において、願書は重要な評価資料のひとつとされています。試験や面接と並んで、家庭の教育方針や学校への理解度を示す大切な手段であり、面接官は願書の内容を踏まえて質問を展開することが多くあります。そのため、願書は単なる事務的な書類ではなく、家庭の姿勢や子どもの特徴を伝えるための第一歩といえます。

願書で問われる項目の中心となるのは、家庭の教育方針です。ここでは、子どもにどのように成長してほしいか、どのような価値を大切に育てているかが問われます。例えば「自主性を育てたい」「礼儀を重んじたい」といった方向性を、家庭の中でどのように実践しているのかを具体的に書くことが求められます。父母の考えが一致していることも大切で、願書の内容と面接での回答に矛盾がないように整理しておく必要があります。

願書では、子どもの特性を端的に示すことも重要です。学力や能力の高さを誇張するのではなく、日常生活の中での姿や性格を自然に伝えることが望まれます。例えば「友達を大切にする」「責任感を持ってお手伝いをする」といった具体的な姿を、簡潔に表現することが効果的です。面接ではこの内容をもとに質問されることもあるため、子ども自身が普段から体現していることを書くのが理想的です。

願書は、志望校への理解を示す場でもあります。学習院初等科の教育理念や校風を踏まえ、なぜこの学校を志望するのかを明確にすることが大切です。ここで重要なのは、学校が大切にしている価値観と家庭の教育方針が一致していることを伝えることです。例えば「礼儀作法を重んじる校風に共感している」「落ち着いた環境でのびやかに学んでほしい」といった表現を、家庭の方針と結びつけて書くと説得力が増します。

願書で記載した内容は、そのまま面接で確認されることが多いため、一貫性が非常に重要です。願書に記した教育方針や子どもの特徴について、面接で具体的に説明できるよう準備しておくことが欠かせません。もし願書と面接の内容が食い違えば、家庭としての信頼性に疑問を持たれてしまいます。そのため、願書は見栄えのために飾り立てるのではなく、家庭の実際の姿を反映させることが大切です。

願書を作成する際には、冗長な表現を避け、端的にまとめることが求められます。長すぎる文章は読みづらく、意図が伝わりにくくなることがあります。面接官が限られた時間で目を通すことを考え、簡潔かつ明確にまとめることが効果的です。また、形式的な言葉だけでなく、日常の具体的なエピソードを交えると、実感が伝わりやすくなります。文章の整え方よりも、内容の誠実さと具体性が評価されるのです。

実際の準備としては、まず家庭で教育方針を話し合い、共通の考えを明確にすることから始めます。そのうえで、子どもの性格や日常の姿を整理し、どのように表現するかを決めます。最後に、学校の教育理念を確認し、家庭の方針と重ね合わせて志望理由を構築します。この流れを踏むことで、願書の内容と面接での回答が自然につながるようになります。

学習院初等科の願書は、家庭の教育方針、子どもの特性、学校への理解を簡潔に示す重要な書類です。単なる事務的な記入ではなく、家庭の姿勢を伝える手段であり、面接と一貫性を持たせることが欠かせません。派手な表現ではなく、日常の積み重ねから生まれた家庭の姿を誠実に表すことが、学校に信頼される願書につながるでしょう。

自重互敬とは、18代安倍能成院長が常に学習院生に教えてきた、自分を大切にし、お互いを敬い思いやるという精神です。

自らの品性を保ち、お互いを敬うことを大切に代々続けてきた学習院初等科の教育。

その精神は、初等科生活における指導の隅々まで行きわたっています。

教室のドアを開けてみれば、そこには自分の思いや考えを丁寧に語り、友達の意見に心を込めて耳を傾ける子どもたちの瞳を見つけることができます。

また何事も飾ることなくい、本質に目を向けられる価値観を大切にしています。

ふとした子どもたちの会話や立ち振る舞いからも、その一端を感じることができます。

学校案内より引用

ひろい視野

たくましい創造力

ゆたかな感受性

学習院は、1847年の京都学習院開講以来の歴史と伝統を継承しつつ、一貫教育を行う私立学校として、「幼児の保育から大学教育に至る一貫した教養を与え、高潔な人格、確乎とした識見並びに近代人にふさわしい健全で豊かな思想感情を培い、これによって人類と祖国ともに奉仕する人材を教育する」(学則総記より)ことを目的として、教育を行っています。

また、具体的な教育目標として「ひろい視野 たくましい創造力 ゆたかな感受性」を持つ優れた人材の育成を掲げ、多くの有為人材を社会に送り出していきました。

今後も、学習院の歴史と伝統を継承しつつ、道徳・知育・体育の調和の取れた教育を通じて、豊かな人間性をそなえ、内外の各分野において積極的、創造的に貢献していくことができる人材を育成し、日本の文化と教育を代表するにふさわしい最高の質の教育・研究の拠点たることを目指すことが学習院の果たすべき社会的責務と考えています。

学校案内より引用

学習院初等科は、明治に創立されて以来、大勢の卒業生とそのご父母に見守られ歩んできた歴史と伝統のある学校です。特に戦後は、「自重互敬」「正直と思いやり」を大切にし、豊かな人間関係を育んできました。

令和の教育が目指す協働的な学びの場でも、異なる考えも謙虚に聞き、自分の考えを深め高める「自重互敬」の精神が必要とされます。初等科は、この精神を大事にしながらさまざまな教育活動を行い、豊かな人間性と社会性を育てていきます。

学習院の教育目標の一つ、「たくましい創造力」とは、自分自身の目でものを見、感じ、自分で考え、行動する態度を育成することであるとしています。グローバル化や人工知能・AIなどの技術革新が急速に進み、いっそう予測困難な時代になると言われているなか、まさに「たくましい創造力」が、より良い社会や自分の人生を切り拓く力になります。

その資質や能力を伸ばすために、低学年から「専科制」を採り入れ、全教科に共通して、基礎力を徹底するとともに、ICTを活用した学習や日本の伝統文化に関する学習、体験学習、国際交流などを充実させています。

学習院初等科は、長い歴史に培われた伝統や校風を尊重しながらも、未来を展望し、教育内容や学習環境の充実にたえず努め、知情意体のバランスのとれた教育活動を展開しています。

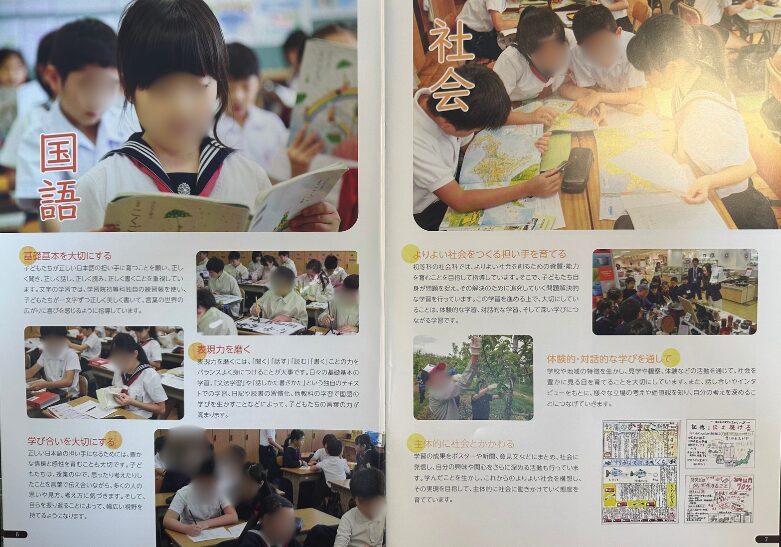

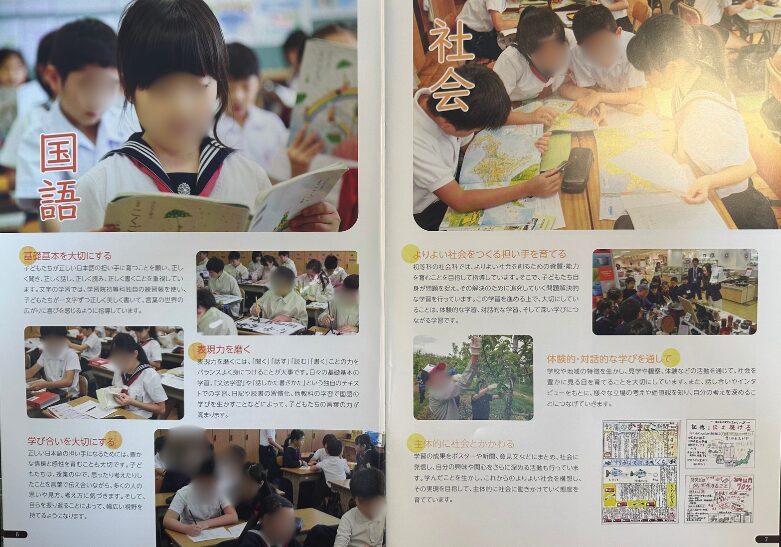

基礎基本を大切にする

子どもたちが正しい日本語の担い手に育つことを願い、正しく聞き、正しく話し、正しく読み、正しく書くことを重視しています。文字の学習では、学習院初等科独自の練習帳を使い、子どもたちが一文字ずつ正しく美しく書いて、言葉の世界の広がりに喜びを感じるように指導しています。

表現力を磨く

表現力を磨くには、「聞く」「話す」「読む」「書く」ことの力をバランスよく身につけることが大事です。日々の基礎基本の学習、『文法学習」や『話しかた書きかた」という独自のテキストでの学習、日記や読書の習慣化、他教科の学習で国語の学びを生かすことなどによって、子どもたちの言葉の力が高まります。

学び合いを大切にする

正しい日本語の担い手になるためには、豊かな情操と感性を育むことも大切です。子どもたちは、授業の中で、思ったり考えたりしたことを言葉で伝え合いながら、多くの人の思いや見方、考え方に気づきます。そして、自らを振り返ることによって、幅広い視野を持てるようになります。

よりよい社会をつくる担い手を育てる

初等科の社会科では、よりよい社会を創るための資質・能力を育むことを目指して指導しています。そこで、子どもたち自身が問題を捉え、その解決のために追究していく問題解決的な学習を行っています。この学習を進める上で、大切にしていることは、体験的な学習、対話的な学習、そして深い学びにつながる学習です。

体験的・対話的な学びを通して

学校や地域の特徴を生かし、見学や観察、体験などの活動を通じて、社会を豊かに見る目を育てることを大切にしています。また、話し合いやインタビューをもとに、様々な立場の考えや価値観を知り、自分の考えを深めることにつなげていきます。

主体的に社会とかかわる

学習の成果をポスターや新聞、意見文などにまとめ、社会に発言し、自分の興味や関心をさらに深める活動も行っています。学んだことを生かし、これからのよりよい社会を構想し、その実現を目指して、主体的に社会に働きかけていく態度を育てています。

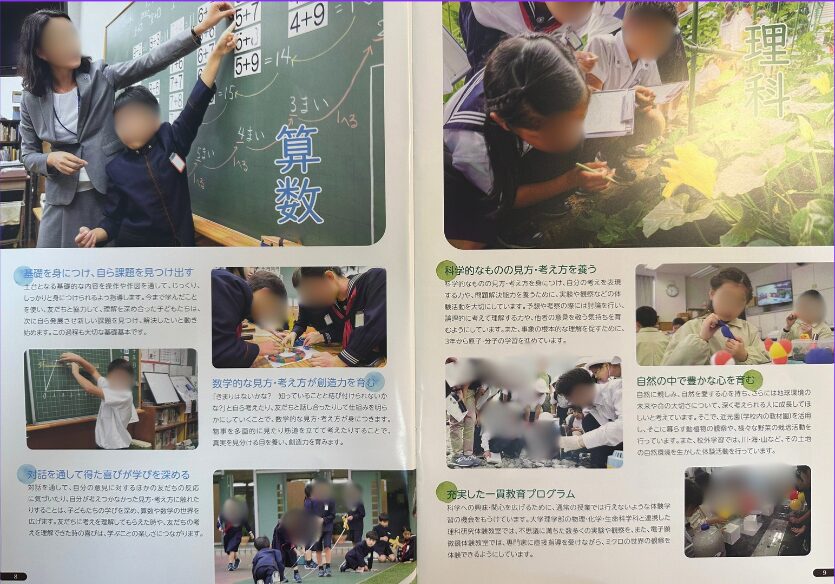

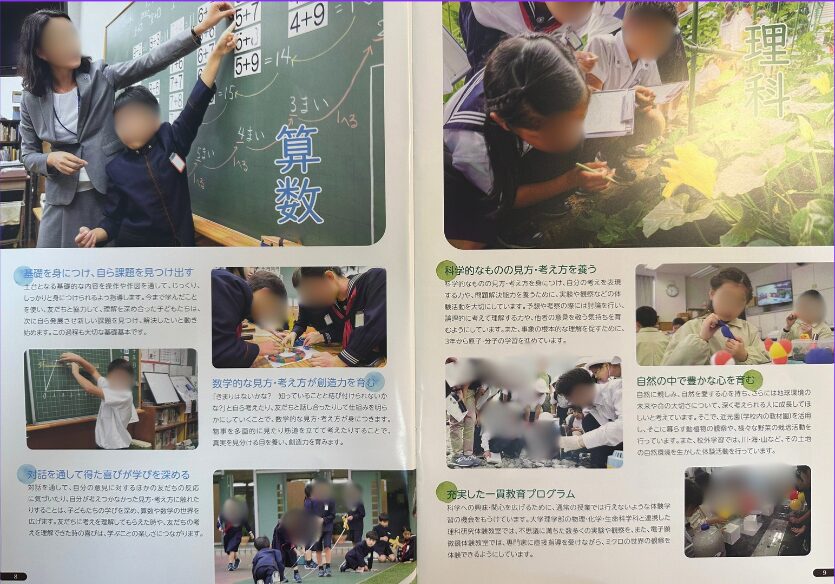

基礎を身につけ、自ら課題を見つけ出す

土台となる基礎的な内容を操作や作図を通して、じっくり、しっかりと身につけられるよう指導します。今まで学んだことを使い、友だちと協力して、理解を深め合った子どもたちは、次に自ら発展させ新しい課題を見つけ、解決したいと動き始めます。この過程も大切な基礎基本です。

数学的な見方・考え方が創造力を育む

「きまりはないかな?知っていることと結び付けられないかな?」と自ら考えたり、友だちと話し合ったりして仕組みを明らかにしていくことで、数学的な見方・考え方が身につきます。物事を多面的に見たり筋道を立てて考えたりすることで、真実を見分ける目を養い、創造力を育みます。

対話を通して得た喜びが学びを深める

対話を通して、自分の意見に対するほかの友だちの反応に気づいたり、自分が考えつかなかった見方・考え方に触れたりすることは、子どもたちの学びを深め、算数や数学の世界を広げます。友だちに考えを理解してもらえた時や、友だちの考えを理解できた時の喜びは、学ぶことの楽しさにつながります。

科学的なものの見方・考え方を養う

科学的なものの見方・考え方を身につけ、自分の考えを表現する力や、問題解決能力を養うために、実験や観察などの体験活動を大切にしています。予想や考察の際には討論を行い、論理的に考えて理解する力や、他者の意見を敬う気持ちを育むようにしています。また、事象の根本的な理解を促すために、3年から原子・分子の学習を進めています。

自然の中で豊かな心を育む

自然に親しみ、自然を愛する心を持ち、さらには地球環境の未来や命の大切さについて、深く考えられる人に成長してほしいと考えています。そこで、近光園(学校内の教材園)を活用し、そこに暮らす動植物の観察や、様々な野菜の栽培活動を行っています。また、校外学習では、川・海・山など、その土地の自然環境を生かした体験活動を行っています。

充実した一貫教育プログラム

科学への興味・関心を広げるために、通常の授業では行えないような体験学習の機会をもうけています。大学理学部の物理・化学・生命科学科と連携した理科研究体験教室では、不思議に満ちた数多くの実験や観察を、また、電子頭微鏡体験教室では、専門家に直接指導を受けながら、ミクロの世界の観察を体験できるようにしています。

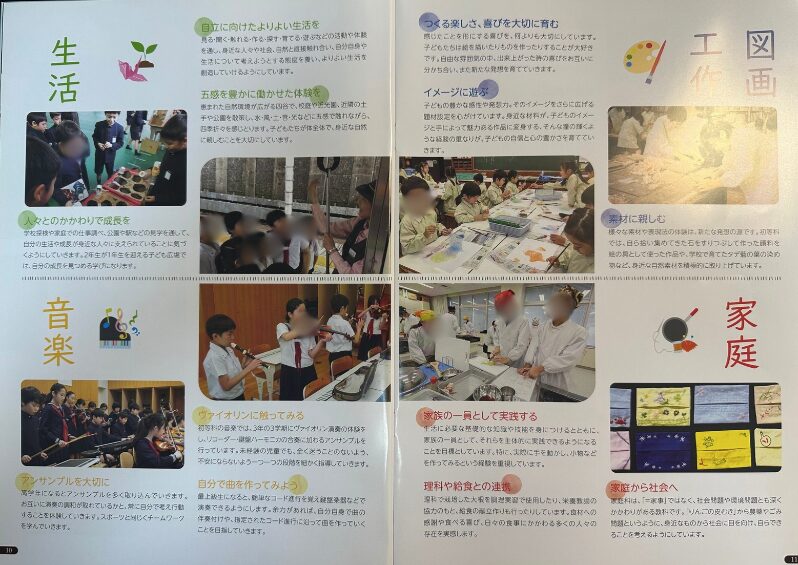

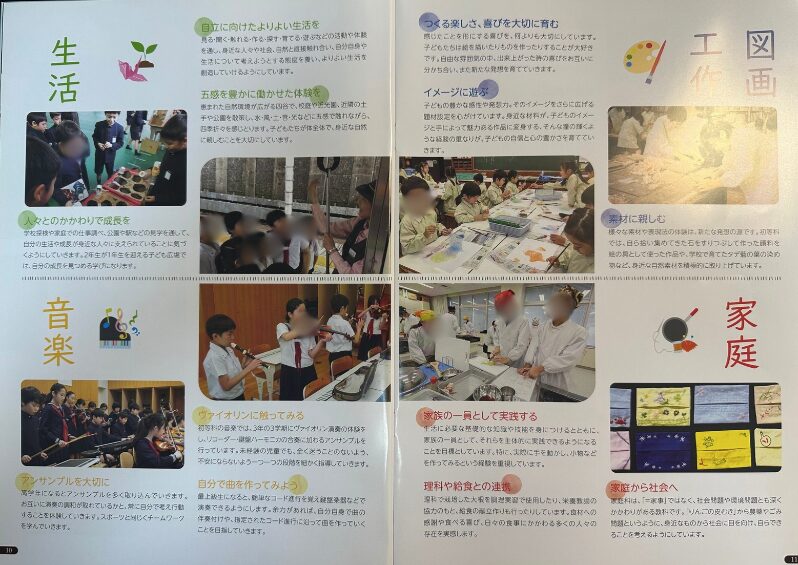

自立に向けたよりよい生活を

見る・聞く・触れる・作る・探す・育てる・遊ぶなどの活動や体験を通し、身近な人々や社会、自然と直接触れ合い、自分自身や生活について考えようとする態度を養い、よりよい生活を創造していけるようにしています。

五感を豊かに働かせた体験を

恵まれた自然環境が広がる四谷で、校庭や近光園、近隣の土手や公園を散策し、水・風・土・音・光などに五感で触れながら、四季折々を感じとります。子どもたちが体全体で、身近な自然に親しむことを大切にしています。

人々とのかかわりで成長を

学校探検や家庭での仕事調べ、公園や駅などの見学を通して、自分の生活や成長が身近な人々に支えられていることに気づくようにしていきます。2年生が1年生を迎える子ども広場では、自分の成長を見つめる学びになります。

ヴァイオリンに触ってみる

初等科の音楽では、3年の3学期にヴァイオリン演奏の体験をし、リコーダー・鍵盤ハーモニカの合奏に加わるアンサンブルを行っています。未経験の児童でも、全く迷うことのないよう、不安にならないよう一つ一つの段階を細かく指導していきます。

アンサンブルを大切に

高学年になるとアンサンブルを多く取り込んでいきます。お互いに演奏の調和が取れているかと、常に自分で考え行動することを体験していきます。スポーツと同じくチームワークを学んでいきます。

自分で曲を作ってみよう

最上級生になると、簡単なコード進行を覚え鍵盤楽器などで演奏できるようにします。余力があれば、自分自身で曲の伴奏付けや、指定されたコード進行に沿って曲を作っていくことを目指していきます。

つくる楽しさ、喜びを大切に育む感じたことを形にする喜びを、何よりも大切にしています。子どもたちは絵を描いたりものを作ったりすることが大好きです。自由な雰囲気の中、出来上がった時の喜びをお互いに分かち合い、また新たな発想を育てていきます。

イメージに遊ぶ

子どもの豊かな感性や発想力。そのイメージをさらに広げる題材設定を心がけています。身近な材料が、子どものイメージと手によって魅力ある作品に変身する、そんな瞳の輝くような経験の重なりが、子どもの自言と心の豊かさを育てていきます。

素材に親しむ

様々な素材や表現法の体験は、新たな発想の源です。初等科では、自ら拾い集めてきた石をすりつぶして作った顔料を絵の具として使った作品や、学校で育てたタデ藍の葉の染め物など、身近な自然素材を積極的に取り上げています。

家族の一員として実践する

生活に必要な基礎的な知識や技能を身につけるとともに、家族の一員として、それらを主体的に実践できるようになることを目標としています。特に、実際に手を動かし、小物などを作ってみるという経験を重視しています。

理科や給食との連携

理科で栽培した大根を調理実習で使用したり、栄養教諭の協力のもと、給食の献立作りも行ったりしています。食材への感謝や食べる喜び、日々の食事にかかわる多くの人々の存在を実感します。

家庭から社会へ

家庭科は、「=家事」ではなく、社会問題や環境問題とも深くかかわりがある教科です。「りんごの皮むき」から農薬やごみ問題というように、身近なものから社会に目を向け、自らできることを考えるようにしています。

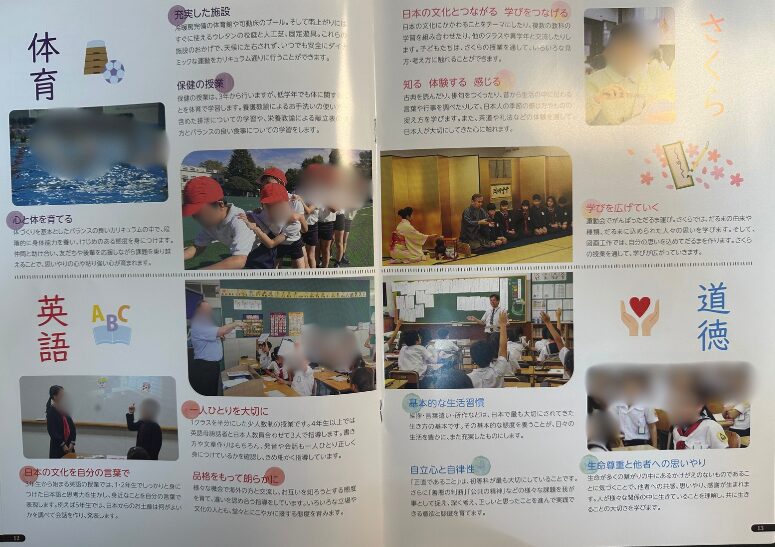

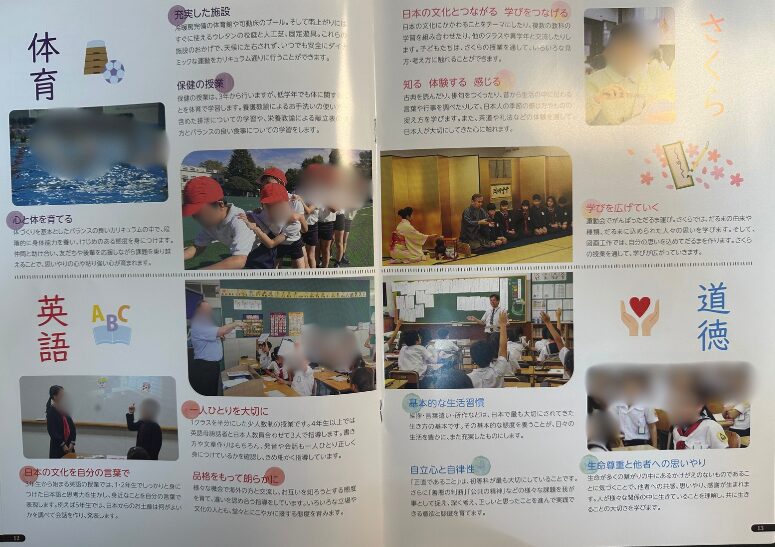

充実した施設

冷暖房完備の体育館や可動床のプール。そして雨上がりにはすぐに使えるウレタンの校庭と人工芝、固定遊具。これらの施設のおかげで、天候に左右されず、いつでも安全にダイナミックな運動をカリキュラム通りに行うことができます。

保健の授業

保健の授業は、3年から行いますが、低学年でも体に関することを体育で学習します。養護教諭によるお手洗いの使い方を含めた排泄についての学習や、栄養教諭による献立表の方とバランスの良い食事についての学習をします。

心と体を育てる

体づくりを基本としたバランスの良いカリキュラムの中で、段階的に身体能力を養い、けじめのある態度を身につけます。仲間と助け合い、友だちや後輩を応援しながら課題を乗り越えることで、思いやりの心や粘り強い心が育まれます。

一人ひとりを大切に

1クラスを半分にした少人数制の授業です。4年生以上では英語母語話者と日本人教員合わせて3人で指導します。書さ方や文章作りはもちろん、発音や会話も一人ひとり正しく身につけているかを確認し、きめ細かく指導しています。

日本の文化を自分の言葉で

3年生から始まる英語の授業では、1・2年生でしっかりと身につけた日本語と思考力を生かし、身近なことを自分の言葉で表現します。例えば5年生では、日本からのお土産は何がよいかを調べて会話を作り、発表します。

品格をもって朗らかに

様々な機会で海外の方と交流し、お互いを知ろうとする態度を育て、違いを認め合う指導をしています。いろいろな立場や文化の人とも、堂々とにこやかに接する態度を育みます。

日本の文化とつながる学びをつなげる

日本の文化にかかわることをテーマにしたり、複数の教科の学習を組み合わせたり、他のクラスや異学年と交流したりします。子どもたちは、さくらの授業を通して、いろいろな見方・考え方に触れることができます。

知る体験する感じる

古典を読んだり、俳句をつくったり、昔から生活の中に伝わる言葉や行事を調べたりして、日本人の季節の感じ方やものの捉え方を学びます。また、茶道や礼法などの体験を通して日本人が大切にしてきた心に触れます。

学びを広げていく

運動会でがんばっただるま運び。さくらでは、だるまの由来や種類、だるまに込められた人々の思いを学びます。そして、図画工作では、自分の思いを込めてだるまを作ります。さくらの授業を通して、学びが広がっていきます。

基本的な生活習慣

挨拶・言葉遣い・所作などは、日本で最も大切にされてきた生き方の基本です。その基本的な態度を養うことが、日々の生活を豊かに、また充実したものにします。

自立心と自律性

「正直であること」は、初等科が最も大切にしていることです。

さらに「善悪の判断」「公共の精神」などの様々な課題を我が事として捉え、深く考え、正しいと思ったことを進んで実践できる意欲と態度を育てます。

生命尊重と他者への思いやり

生命が多くの繋がりの中にあるかけがえのないものであることに気づくことで、他者への共感、思いやり、感謝が生まれます。人が様々な関係の中に生きていることを理解し、共に生きることの大切さを学びます。

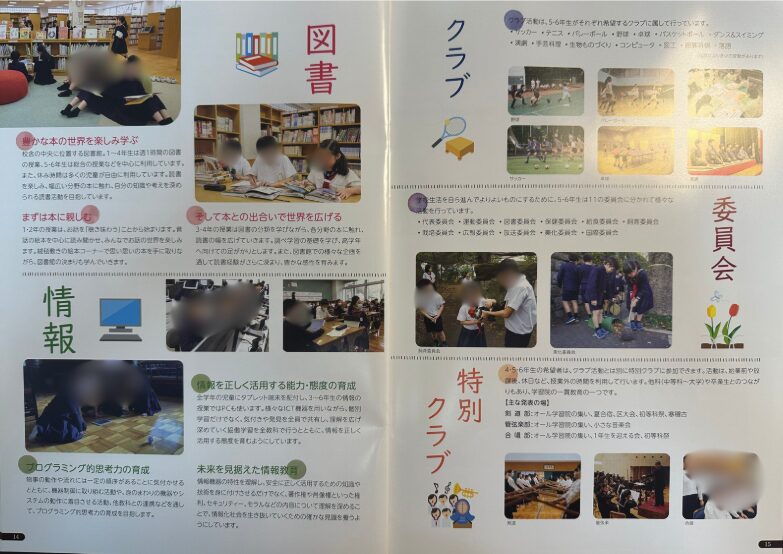

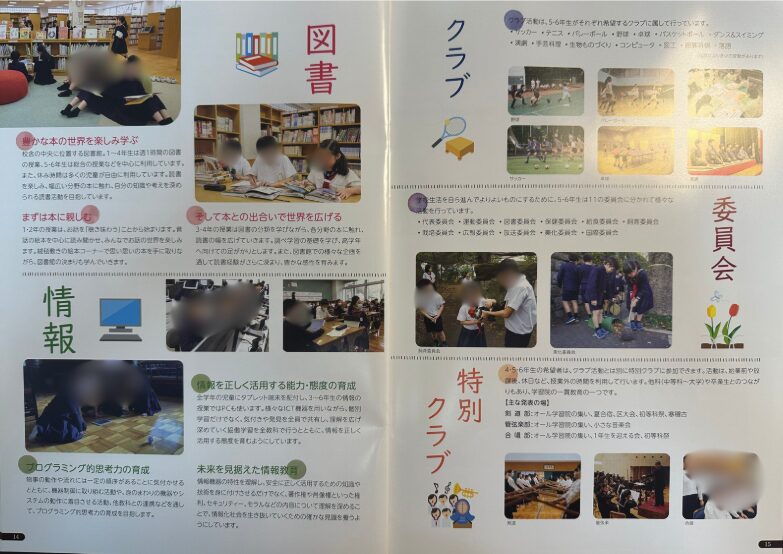

豊かな本の世界を楽しみ学ぶ

校舎の中央に位置する図書館。1~4年生は週1時間の図書の授業、5・6年生は総合の授業などを中心に利用しています。

また、休み時間は多くの児童が自由に利用しています。読書を楽しみ、幅広い分野の本に触れ、自分の知識や考えを深められる読書活動を目指しています。

まずは本に親しむ

1・2年の授業は、お話を「聴き味わう」ことから始まります。昔話の絵本を中心に読み聞かせ、みんなでお話の世界を楽しみます。絨毯敷きの絵本コーナーで思い思いの本を手に取りながら、図書館の決まりも学んでいきます。

そして本との出合いで世界を広げる

3・4年の授業は図書の分類を学びながら、各分野の本に触れ、読書の幅を広げていきます。調べ学習の基礎を学び、高学年へ向けての足がかりとします。また、図書館での様々な企画を通して読書経験がさらに深まり、豊かな感性を育みます。

情報を正しく活用する能力・態度の育成

全学年の児童にタブレット端末を配付し、3~6年生の情報の授業ではPCも使います。様々なICT機器を用いながら、個別学習だけでなく、気付きや発見を全員で共有し、理解を広げ深めていく協働学習を全教科で行うとともに、情報を正しく活用する態度を育むようにしています。

プログラミング的思考力の育成

物事の動作や流れには一定の順序があることに気付かせるとともに、機器制に取り組む活動や、身のまわりの機器やシステムの動作に着目させる活動、他教科との連携などを通して、プログラミング的思考力の育成を目指します。

未来を見据えた情報教育

情報機器の特性を理解し、安全に正しく活用するための知識や技術を身に付けさせるだけでなく、著作権や肖像権といった権利、セキュリティー、モラルなどの内容について理解を深めることで、情報化社会を生き抜いていくための確かな見識を養うようにしています。

クラブ活動は、5・6年生がそれぞれ希望するクラブに属して行っています。

サッカー・テニス・バレーボール・野球・卓球・バスケットボール・ダンス&スイミング

演劇・手芸料理・生物ものづくり・コンピュータ・図工・囲碁将棋・落語

学校生活を自ら進んでよりよいものにするために、5・6年生は11の委員会に分かれて様々な活動を行っています。

代表委員会・運動委員会・図書委員会・保健委員会・給食委員会・飼育委員会

栽培委員会・広報委員会・放送委員会・美化委員会・国際委員会

4・5・6年生の希望者は、クラブ活動とは別に特別クラブに参加できます。活動は、始業前や放課後、休日など、授業外の時間を利用して行います。他科(中等科~大学)や卒業生とのつながりもあり、学習院の一貫教育の一つです。

【主な発表の場】

剣道部:オール学習院の集い、夏合宿、区大会、初等科祭、寒稽古管弦楽部:オール学習院の集い、小さな音楽会合唱部:オール学習院の集い、1年生を迎える会、初等科祭

かつては医師や弁護士などの職業家庭が多い印象でしたが、現在では一般企業に勤務する会社員や、夫婦ともに仕事を持つ共働き世帯も増えています。また、共働きでも祖父母が近くに住んでいてサポートを受けられるケースも多く、家族全体で子育てを支えている様子がうかがえます。

JR目白駅から徒歩圏内という立地は、通勤と通学の動線が重なる共働き家庭にとっては大きな利点です。さらに、給食があるため、毎日のお弁当作りに追われることもなく、忙しい朝の支度も比較的スムーズです。

学習院初等科には、いわゆる延長保育やアフタースクールは設けられていません。そのため、学校が終わったあとの時間をどう活用するかは各家庭での工夫が必要です。祖父母の支援やベビーシッター、学習塾、習い事などを組み合わせながら、子どもが安心して過ごせる環境を整えているご家庭が多く見られます。

保護者の関わりとしては、入学直後の数日間に参観日や送迎が必要な期間があるものの、年間を通じて平日の拘束は多くありません。個人面談や授業参観は各学期1〜2回程度で、運動会などの主要行事も平日と土日がバランスよく設定されています。仕事の調整が難しい場合でも、無理のない範囲で参加できるよう配慮されている点が安心です。

【学習院初等科編】お得な10科目:学校別ばっちりパック!全問音声付き!

【図形系】 線対称(問題20ページ) 四方観察・見え方の推理(問題20ページ) 同図形発見(問題20ページ) 【条件推理系】 変化の法則(問題20ページ) 観覧車(問題10ページ) 系列・法則性(問題20ページ) マジックボックス・魔法の箱(問題20ページ) ルーレット(問題20ページ) 【言語系】 お話の記憶(問題10ページ) しりとり(問題20ページ)

お受験プリントでは「合格ママ」さんにご協力いただいてオンラインインタビューを行いました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

この度はお時間をいただきましてありがとうございます!

まず初めに「学習院初等科」を選んだ理由から教えていただけますか?

自己表現を重視し、子どもたち一人ひとりの自立心を育てる教育方針が大変魅力的だと感じまして、幼少期からの品性を培う環境が整っていることも大きな決め手となりました。

子どもが自分の意見をしっかりと持ち、それを表現できるようになることを望んでいるため、そのような教育を受けられる学習院初等科を受験しました。

ありがとうございます。実際に通ってみていかがですか?

学習院初等科に通わせて本当に良かったと感じています。

学校の教育方針が子どもの自主性を重視している点が大きな魅力です。

先生方は一人ひとりの個性を大切にしながら、それぞれの長所を伸ばすよう努めてくれています。

また、クラスメートとの関係も良好で、子どもが毎日楽しみながら学校生活を送っているのを見ると、毎日嬉しくなります。

素晴らしいですね。

学習院初等科というと、かなりの人気校ですがどのような対策を意識してましたか?

お教室では全体のバランスが非常に重要だと強調されていました。

ペーパー対策はもちろんですが、具体物を使っての理解を深めたり、言葉遣いや語彙を増やす努力もしましたし、できる限りお手伝いをするようにして、常識や生活習慣が身につくようにしていました。

具体的にはどのようなことをしてましたか?

我が家が特に力を入れていたのが「言葉」と「常識」についてです。

ペーパーもかなりの時間を使いましたが、この二つも同じくらい頑張りました笑

語彙力のためにかなりの量の本を読みましたし、幅広い常識や道徳を勉強するために、いろいろなところに出かけたり、日々の生活で「これはなんでやるかわかる?」など、問いかけをして過ごしていました。

その他、特に意識していたことなどはありますか?

特に意識していたことではないですが、そのほかに我が家ではベランダで野菜を育てて、その観察と水やりを子供の仕事にしていました。

子供も楽しんでやってくれていて、いろいろな植物に興味を持つきっかけになり、季節問題の野菜と花はどんどん覚えるようになりました。

【学習院初等科編】お得な10科目:学校別ばっちりパック!全問音声付き!

【図形系】 線対称(問題20ページ) 四方観察・見え方の推理(問題20ページ) 同図形発見(問題20ページ) 【条件推理系】 変化の法則(問題20ページ) 観覧車(問題10ページ) 系列・法則性(問題20ページ) マジックボックス・魔法の箱(問題20ページ) ルーレット(問題20ページ) 【言語系】 お話の記憶(問題10ページ) しりとり(問題20ページ)

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)