※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

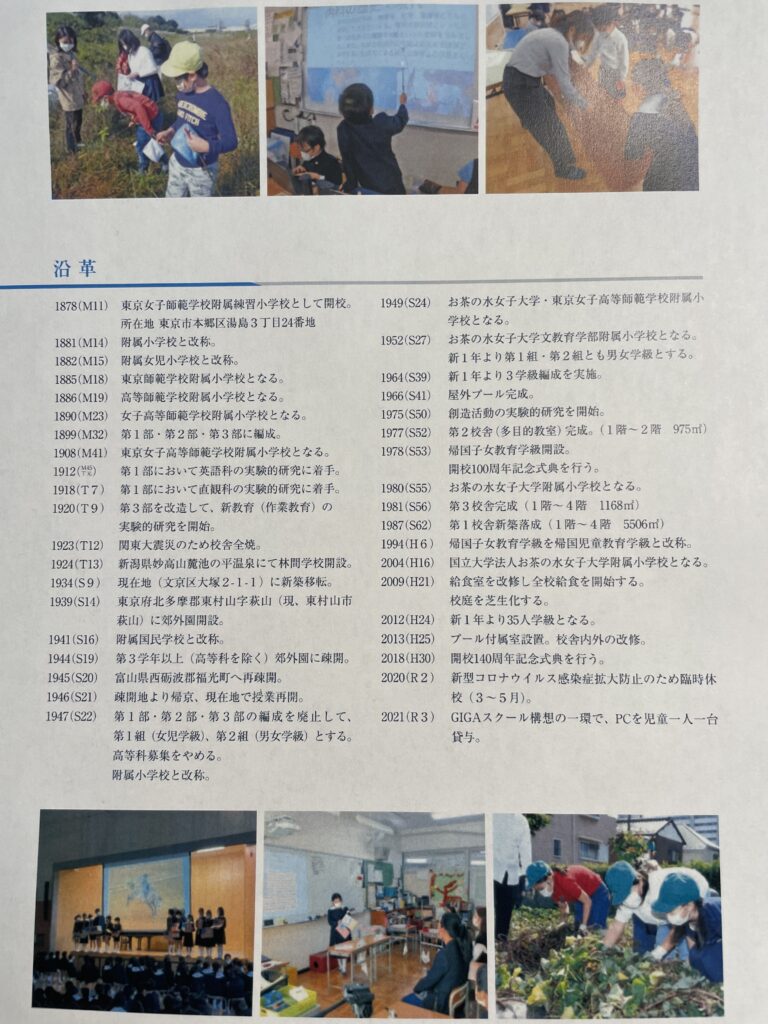

お茶の大学附属小学校は、1878年に開校した歴史の長い、東京都内にある人気の国立小学校の一つです。

この記事では、その難易度の指標として、倍率や偏差値などの情報に加え、学校の公式ホームページや学校パンフレットから、受験を検討されている方はもちろん、学校研究をされている方にも参考にしていただける情報をまとめました。

お茶の水大学附属小学校への入学志願者は例年3,000名ほどで、定員が50名ですので、倍率は60倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、お茶の水大学附属中学校の偏差値は72となっています。(首都圏模試センター参考)

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

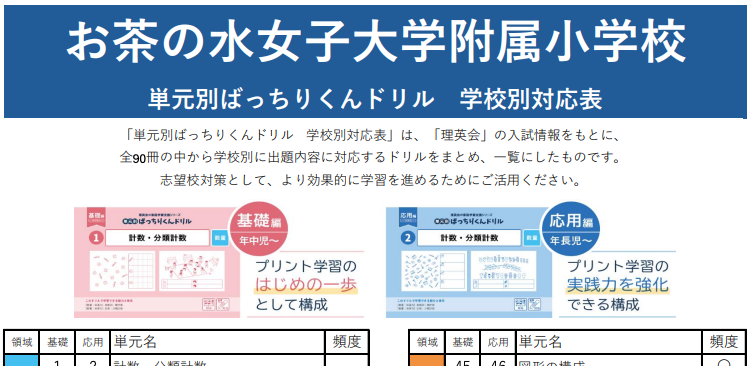

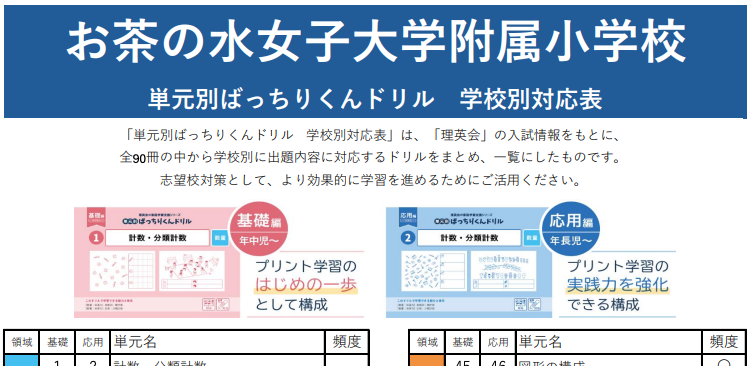

お茶の水大学附属小学校の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「お茶の水大学附属小学校」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

お茶の水女子大学附属小学校の入学試験は、国立小学校の中でも特に注目を集めるもののひとつです。抽選を突破した後に行われる第二次検定は、全体で2時間半から3時間程度に及ぶ長丁場となり、受験生だけでなく付き添いの保護者にとっても大きな負担となります。そのため、試験の全体像を理解しておくことは、事前準備を進めるうえで欠かせません。

第二次検定は3日間に分けて実施されます。受験者は生まれ月ごとにA・B・Cの3グループに振り分けられ、いずれか1日に登校することになります。当日、会場に到着するとまず受験生本人がくじを引き、ゼッケン番号とその日の受験順が決まります。番号が決まると、受験生は試験会場へ向かう前に控室で待機し、保護者は性別ごとに分けられた別室で待つ形になります。

お茶の水女子大学附属小学校の試験は「個別テスト」と「集団テスト」の2つに大きく分かれます。個別テストは試験官と1対1で行う口頭試験(ノンペーパー試験)と、絵画・工作課題の2種類で構成されます。いずれも正解そのものよりも、子どもがどのように考え、表現し、取り組むかといった過程に重きが置かれます。

一方で集団テストは、複数名で行う遊びや製作活動を通じて観察される行動観察です。ここでは友達との関わり方や協力する姿勢、他者への配慮が重要視されます。

試験は基本的に「口頭試験 → 絵画・工作 → 行動観察」という順序で行われます。口頭試験では、絵や具体物を用いて試験官から質問を受け、答える形で進みます。その後、絵画・工作に取り組み、最後に集団での活動が課題として与えられます。年度によっては課題の出題方法や形式に変化がありますが、全体の構成はおおむね同じ流れです。

特徴的なのは、受験生が試験を受ける順番を待つ時間が非常に長い点です。特に口頭試験後は、全員の順番が終わるまで別室で待機することになり、絵本が置かれている部屋で静かに過ごすよう指示されます。待機が非常に長く続くこともあり、子どもにとって忍耐力が試される時間になります。この間の姿勢や落ち着きも含めて観察対象となるため、普段から静かに待つ習慣をつけておくことが重要です。

2時間半から3時間に及ぶ試験は、受験生にとって体力的にも精神的にも大きな挑戦となります。緊張感のある中で集中力を持続させる必要があり、最後まで落ち着いて課題に取り組めるかどうかが評価の対象となります。そのため、試験内容だけでなく、生活リズムや体調管理といった準備も合否を分ける要素になり得ます。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

お茶の水女子大学附属小学校の個別テストの中心となるのが「口頭試験」です。ペーパー試験は行われないため、子どもの考え方や表現力を直接やり取りの中で評価することが特徴です。試験官と受験生が1対1で対話しながら進められるこの口頭試験は、他の私立小学校の入試とは一線を画す独特の形式であり、どのように臨むかが大きなポイントとなります。

口頭試験は、試験官が用意した絵や具体物を見せ、それに対して受験生が答える形で行われます。問題自体は決して難易度の高いものではありません。たとえば、「大きさの異なるコップ3つに水を同じ量で分けるにはどうすればよいか」といった問いかけや、絵を見ながら内容を説明させる課題などが出されます。ここで重視されるのは、単に正解を言えるかどうかではなく、子どもがどのように考え、説明しようとするかという姿勢そのものです。

この口頭試験では、受験生の発想力や論理的な思考のプロセスが観察されます。たとえば「クッキーを5枚、3人で分けるにはどうするか」という問いに対して、「割って平等に分ける」と答える子もいれば、「お腹がすいている子に多めにあげる」といった独自の解答をする子もいます。大切なのは、考えた理由を言葉にして相手に伝えられるかどうかであり、その背景には自主性や柔軟な発想があるかどうかが見られています。

口頭試験では、実際にお道具を操作するよう求められることもあります。たとえば、並べられたブロックや道具を使って長さを比べたり、指示通りに並べ替えたりする場面があります。ここで試されるのは、耳で聞いた説明を理解し、落ち着いて行動に移せる力です。試験官は正解・不正解だけでなく、指示をどのように聞き取り、取り組むかの姿勢にも注目しています。

また、この試験では「自分の考えを言葉で表現できること」が大きな評価基準となります。言葉にする過程で、思考を整理する力や相手に伝える力が自然と問われます。問題を解くことそのものが目的ではなく、子どもの内面にある思考の流れを見える形にすることが重視されているのです。そのため、家庭でも「どうしてそう思ったの?」と問いかけたり、「今日はどんなことをしたの?」と会話を重ねて、子どもが自分の気持ちや考えを言葉にする習慣を育むことが大切です。

口頭試験の後、他の受験生の順番が終わるまで別室で待機する時間があります。待機室には絵本が用意されており、子どもたちはそれを読みながら静かに過ごすよう指示されます。ここでも子どもがどのように時間を過ごすかが観察されており、集中力や落ち着き、周囲への配慮が評価されます。1時間近くに及ぶこともあるこの待機時間を乱さずに過ごせることは、合否に影響する可能性があるため、非常に重要です。

お茶の水女子大学附属小学校の口頭試験は、単なる知識確認ではなく、子どもの考える力、表現力、理解力、そして態度や姿勢を総合的に評価する試験です。正解を導く力以上に、どう考え、どう伝えるかという過程が重視される点に、この学校の教育理念が表れています。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

お茶の水女子大学附属小学校の二次検定では、毎年必ず絵画や工作に関する課題が出題されます。この課題は単なる制作活動ではなく、子どもの想像力や発想力、さらには指示を理解して行動する力を測る重要な試験です。年度によって出題形式が変わることもあり、幅広い対応力が求められる点が特徴です。

絵画・工作課題は大きく分けて三つの形式があります。ひとつは「指示製作」で、試験官からの具体的な指示を正確に理解し、その通りに作ることが求められます。二つ目は「自由製作」で、与えられたテーマやお題に対して子どもが自由に発想を広げ、作品を仕上げていきます。そして三つ目は「指示製作と自由製作を組み合わせたもの」で、両方の力が試されます。毎年どの形式が出題されるかは異なるため、幅広い準備が必要になります。

指示製作では、試験官が作り方を繰り返し説明したり、実際にお手本を示す場合があります。ここで求められるのは、説明をよく聞き取り、落ち着いて理解し、その通りに実行する力です。作業中には「手順を守れているか」「聞いたことを忘れずにできているか」といった点が見られます。作品の出来栄え以上に、説明を理解しようとする姿勢や取り組む真剣さが評価されます。

一方で自由製作では、豊富に用意された画材や素材の中から好きなものを選び、自由に作品を作り上げる力が試されます。ここでは「材料を工夫して使えるか」「発想を形にできるか」が大切です。単に色紙やクレヨンだけでなく、紙コップを切ったり蛇腹折りをしたりと、普段あまり触れないような材料や技法を使う場面もあります。ありきたりな作品ではなく、子どもの個性や工夫が光る作品が高く評価されます。

お茶の水女子大学附属小学校の絵画・工作では、他校ではあまり見られない道具が登場することがあります。ホッチキスや穴あけパンチといった、家庭や幼稚園で使う機会の少ない道具を使う場合があるのです。そのため、事前にこうした道具に触れ、正しく安全に扱えるようにしておくことが大切です。経験のない道具に突然出会うと戸惑ってしまう子もいるため、家庭で遊びの延長として触れておくことが有効です。

自由製作の場面では、持ち込んだ材料はすべて作品に取り入れるよう指示される場合があります。ここで試されるのは、約束を守りながら制作に取り組めるかどうかです。ルールを守る意識や、使ったものを最後まで大切に扱う姿勢は、作品そのものと同じくらい重視されます。

コロナ禍以前には、自分の作った作品を他の受験生の前で紹介する「作品発表」の時間が設けられていたこともあります。その際には「どのような工夫をしたか」「どんな気持ちを込めたか」を言葉で伝えることが求められました。現在は必ずしも実施されるわけではありませんが、今後再開される可能性もあり、作品を言葉で説明する力も意識しておく必要があります。

家庭でできる取り組みとしては、身近な廃材やさまざまな素材を自由に使わせてあげることが有効です。例えば「貼る」という作業ひとつをとっても、のり・セロテープ・ボンドなど複数の道具を使わせてみることで、多様な経験を積むことができます。材料をどう工夫すれば活かせるかを考える習慣が、自由製作の場での発想力につながります。

絵画・工作課題は、創造力や表現力、指示を聞き取る力、そしてルールを守る態度までを幅広く評価する試験です。作品の出来栄え以上に、子どもがどう取り組み、どう工夫するかという過程が重視されます。お茶の水女子大学附属小学校ならではの独特な課題に対応するためには、普段から多様な素材に触れ、想像力を伸ばす経験を積んでおくことが欠かせません。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

お茶の水女子大学附属小学校の二次検定では、個別テストと並んで重視されるのが「行動観察」です。これは複数の子どもたちが同じ課題や遊びに参加する中で、互いにどのように関わり合うかを観察する試験です。ペーパーや口頭試験では測りにくい「協調性」や「思いやり」、「集団の中での姿勢」を見極める目的があります。

ここ数年の行動観察では、遊びを通した課題が出題されています。課題の一例としては、音楽に合わせて列を作っていく『じゃんけん列車』や、友達と一緒に進める『すごろく』などがあります。数人で同じゲームを楽しみながら、ルールを守って進められるか、勝敗に一喜一憂しすぎずに取り組めるかといった点が観察されます。

コロナ禍の影響で一時期は行動観察が中止されていた年度もありましたが、近年は再び実施されています。以前には「集団製作」もあり、数人で協力してひとつの絵や工作を仕上げる課題が出されていました。こうした活動は今後再び取り入れられる可能性があり、多角的な準備が必要になります。

行動観察で見られるのは、決して遊びの上手さや工作の完成度ではありません。試験官が注目しているのは、子ども同士の関わり方です。例えば、じゃんけんで負けて泣いてしまった友達に声をかけられるか、ルールを理解できていない子に優しく教えてあげられるか、といった行動が評価されます。リーダーシップを発揮するだけではなく、周囲を尊重しながら場に馴染めることが大切です。

特に男児の場合、力強いリーダータイプが必ずしも高く評価されるわけではありません。特に男児の場合は、強く主導するよりも、周囲への思いやりや穏やかな関わり方が評価されやすいとされています。集団の中で調和を保ち、他者を思いやる姿勢がより重視されるのです。

行動観察に備えるためには、家庭でも「ルールのある遊び」に親しむことが効果的です。すごろくやトランプ、カードゲームなどを通じて、順番を守る、負けても前向きに取り組む、といった経験を積むことができます。また、兄弟や友達と遊ぶ中で「譲る」「待つ」「励ます」といった行動を意識させることも大切です。家庭内で小さなルールを設け、守る習慣をつけることも練習になります。

この学校の行動観察では、集団活動を通じて「自分の意見を主張する力」と「相手を受け入れる力」の両方が問われます。どちらか一方に偏るのではなく、バランスを取りながら自然に行動できるかが合否の分かれ目となります。楽しく遊ぶ中で他者を尊重し、協力する姿勢を身につけているかどうかが試されるのです。

行動観察は、お茶の水女子大学附属小学校の検定の中でも特に独特で、子どもの本質的な性格や社会性が表れる試験です。正解があるわけではなく、普段の関わり方や態度がそのまま出る場面だからこそ、日常生活での習慣が大きく影響します。遊びや協力を通じて他者とつながる力を育てておくことが、この試験を乗り越えるための最大の準備といえるでしょう。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

お茶の水女子大学附属小学校の入試では、子どもの検定と並行して保護者面接が行われます。面接は保護者が1名で臨む形式が基本であり、短時間ながらも合否に大きく影響する重要な場面です。保護者としての姿勢や考え方、家庭の教育方針などが多角的に見られるため、十分な準備が欠かせません。

保護者面接は、二次検定当日に実施されます。お子さまが試験を受けている最中、付き添いで来校した保護者がそのまま面接に参加する仕組みです。例年、付き添いは1名と決められているため、必然的に面接に臨むのもその保護者となります。面接官は2名(男女)です。

面接会場は控室となっている講堂や体育館に設けられ、受験番号順に呼ばれていきます。控室内にパーテーションで区切られた面接スペースがあり、そこに進んで面接を受ける形になります。

面接では、ごく基本的な確認事項から家庭の教育観まで幅広い質問が投げかけられます。たとえば、子どもの名前や生年月日、住所といった基本情報に続き、「お子さまの良いところと課題を教えてください」「ご家庭で大切にしている教育方針を教えてください」といった質問がされます。

また、「ご家庭のルールはありますか?」「もしお子さまがそのルールを守らなかった場合はどうしますか?」といった日常的な関わり方を問う質問もあります。回答の内容そのものよりも、保護者がどのように考え、どのように説明できるかが重視されます。

面接では、一度の回答で終わらずに追加の質問を受ける場合があります。たとえば「子どもの集中力を高めるためにどんな取り組みをしていますか」と答えた場合、「それはいつから取り組んでいますか?」「お子さまは楽しんでいますか?」といった掘り下げがされることもあります。こうしたやり取りの中で、家庭での教育が一貫しているかどうかが見られています。

一部の年度では、学校の運営や教育方針に関わるような質問が出されたこともあります。たとえば「クラスの人数が増えることについてどう思いますか」といった問いです。ここで重要なのは、学校側の意図に合わせた答えをすることではなく、自分の考えを明確に理由とともに伝える姿勢です。面接官は、内容よりも「なぜそう考えるのか」を知りたいと考えているからです。

二次検定の数日前には、保護者アンケートという作文課題が課されます。この作文と面接の内容が関連していることもあります。過去には「アンケートの記述について触れられるのではないか」と考えられていましたが、実際には書いた内容を細かく追及されないケースも多いようです。ただし「ご夫婦でアンケート内容について話しましたか」といった確認はあるため、事前に家庭内で共有しておくことが望ましいでしょう。

保護者面接で見られているのは、具体的な回答よりも一貫した教育観や誠実さです。学校は、在学中も保護者と協力して子どもを育てていく立場にあります。そのため、教育方針を明確に持ちつつも柔軟に対応できる姿勢や、学校に対する協力意識が重視されます。また、限られた時間の中で落ち着いて受け答えができるかどうかも評価につながります。

短い時間の中で多くを伝えるのは難しいため、長く話しすぎるよりも要点を整理して答えることが大切です。また、質問に答える際には、家庭の具体的なエピソードを交えることで説得力が増します。言葉遣いや態度といった基本的なマナーも含め、すべてが評価の対象になると考えて準備しておくと安心です。

お茶の水女子大学附属小学校の保護者面接は、保護者1名に対し面接官2名が行う短時間の形式です。質問内容は多岐にわたり、子どもの特徴や家庭の教育観、学校への協力姿勢などが問われます。大切なのは「どのように考えているのか」を分かりやすく伝えることであり、回答の正解・不正解は存在しません。誠実さと一貫性を持った姿勢で臨むことが、合格に向けて大きな意味を持ちます。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

お茶の水女子大学附属小学校の入試における大きな特徴のひとつが、二次検定直前に実施される「保護者アンケート」です。名称はアンケートですが、実際には作文課題に近い内容であり、制限時間内に保護者が自らの考えや家庭の教育方針を文章で表現することが求められます。短時間でまとめる力だけでなく、学校への理解や子どもに対する姿勢が問われるため、入試の中でも重要度が高いといえます。

保護者アンケートは、二次検定への参加手続きの後に行われます。場所は講堂などの会場で、指定された席に着席し、その場でお題が発表されます。テーマはモニターに映し出され、開始と同時に記入を始める流れです。制限時間は約30分程度と短く、与えられる用紙はA4サイズで、罫線に沿って記入します。制限時間の中で誤字脱字を避け、できるだけ枠いっぱいに書き上げることが望ましいとされています。

これまでに出題されたテーマは、学校の教育方針や社会情勢を踏まえたものが多く見られます。たとえば、2020年度は「先行き不透明な社会情勢の中でこれからの学校教育に期待すること」、2021年度は「聴くということをどのように捉えているか。具体的な場面を挙げて書いてください」、2022年度は「自由についてどのように思われるか」といった内容が出題されました。これらはいずれも、家庭での教育観と学校の理念とを結びつけて表現することが求められるテーマです。

お茶の水女子大学附属小学校は「自主協同」を教育目標に掲げています。そのため、アンケートでは単に自分の考えを書くのではなく、学校の方針や理念に通じる内容を盛り込むことが重視されます。たとえば「協力」「思いやり」「自分で考えて行動する」といったキーワードを意識することで、学校が大切にしている価値観に沿った回答になります。学校は教育研究の場でもあるため、家庭がその理念を理解し、協力できるかどうかも見られているのです。

過去のアンケートでは「保護者としてどのようなことに配慮するか」「公立との相違を踏まえたデメリットをどう捉えるか」「小学校卒業時にお子さまをどのように育てたいか」など、具体的かつ答え方に幅のある設問が多く見られました。これらは家庭の教育方針を明らかにするとともに、子どもをどのように導いていくかを見極める狙いがあります。また「地球環境を守るために取り組んでいること」や「早期教育についての考え方」といった設問は、家庭の日常生活や教育姿勢が表れるテーマとして位置づけられています。

アンケートは事前にテーマを知ることができないため、幅広いテーマに対応できるように準備しておく必要があります。毎年の傾向を振り返ると、社会性・教育観・家庭の方針のいずれか、あるいはそれらを組み合わせたものが多く出題されていることがわかります。普段から家庭で教育観について話し合い、自分たちの考えを言葉にしておくことが大切です。限られた時間の中で一貫性のある内容を書き上げるには、日頃から文章にまとめる練習をしておくことも有効です。

このアンケートは、入試だけでなく入学後の学校生活ともつながっています。お茶の水女子大学附属小学校では、在校生の保護者を対象としたアンケートや意見聴取が定期的に行われています。学校が研究機関として教育実践を重視しているため、保護者がどのような教育観を持ち、学校とどのように協力できるかを知る手がかりとなるのです。その意味で、このアンケートは単なる入試課題ではなく、学校と家庭の相性を測る試験でもあります。

保護者アンケートは、お茶の水女子大学附属小学校の入試の中でも大きな特徴を持つ課題です。限られた時間で教育観や家庭の姿勢を表現しなければならず、事前の準備が合否を分ける重要な要素となります。学校が求める「自主協同」の理念に沿った内容を、自分の言葉で誠実にまとめることが大切です。短い時間ながらも、家庭の価値観を的確に伝える貴重な機会であることを意識して臨むようにしましょう。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

お茶の水女子大学附属小学校の入試は、知識やスピードを競うものではなく、子どもの内面や日常的な行動がそのまま表れる試験です。そのため、合格する子どもには一定の共通した特徴が見られます。試験官が評価するのは「正解できる力」よりも「どのように考え、周囲と関わるか」という点です。ここでは合格者に共通する傾向を整理します。

この学校の口頭試験では、絵や道具を使った質問に対して子どもが答える形式がとられます。例えば「クッキーを5枚、3人で分けるにはどうすればよいか」といった課題が出されることがあります。ここで重要なのは正しい答えを出すことではなく、自分なりの考えを持ち、それを言葉にして相手に伝えられるかどうかです。

「割って分ける」といった一般的な答えでも良いのですが、「お腹が空いている子に多めにあげる」など独自の発想を伝える姿勢も評価されます。考えた理由をしっかり言葉にすることができれば、正解に至らなくても高く評価されるのです。

もう一つ大切な特徴は「相手の話をきちんと聞く力」です。絵画や工作の試験では、試験官が作業手順を説明したり、ルールを加えたりします。例えば「机に持っていった材料はすべて使うこと」といった条件が付けられることがあります。こうした説明を正しく聞き取り、理解した上で取り組める子どもは評価が高くなります。

「話を聞く姿勢」を大切にする点は、この学校独自の取り組みである「てつがく創造活動」とも関連しています。相手の意見を受け入れながら自分の考えを深めていく姿勢が、入試の中でも重視されているのです。

行動観察の場面では、友達とどのように関わるかが大きなポイントになります。じゃんけん列車やすごろくといった遊びを通じて、ルールを守りながら周囲と楽しく過ごせるかが試されます。

特に注目されるのは、友達が困っているときの対応です。じゃんけんで負けて泣いてしまった子に声をかけたり、ルールが分からない子に教えてあげたりする行動が評価されます。単に勝つことよりも「一緒に楽しむこと」を大切にできる子が合格に近づきます。

特に男の子の場合、リーダーシップを強く発揮するタイプよりも、友達に優しく接することができるタイプが合格する傾向にあるといわれます。女の子に対して思いやりを持ち、柔らかい関わりができる姿が高く評価されているのです。集団の中で突出するよりも、調和を保ちながら過ごせる資質が求められます。

合格する子どもは、特別なトレーニングを積んだ子というよりも、日常の生活の中で自然に身につけた力を持っている場合が多いです。家庭での会話を通じて自分の気持ちを表現したり、兄弟や友達と遊ぶ中で譲り合いを覚えたりすることが、そのまま試験で表れるのです。普段から「自分の意見を言う」「相手の話を聞く」「友達と協力する」といった習慣を大切にしている家庭の子どもが、入試でも力を発揮しています。

お茶の水女子大学附属小学校に合格する子どもに共通しているのは、「考えを自分の言葉で表現できる力」「相手の話を尊重する姿勢」「友達と楽しく関わる柔軟さ」です。知識やスピードだけではなく、日常生活の中で育まれる人間性や社会性が評価の対象になります。家庭での関わりがそのまま試験に映し出されるからこそ、日々の習慣が大切になると言えるでしょう。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

お茶の水女子大学附属小学校の入試は、子どもの普段の生活態度や家庭での関わり方が色濃く表れる試験です。特別な対策を積み重ねるよりも、日常の中で少しずつ力を育むことが大切だとされています。ここでは家庭で意識できる準備や練習法を整理します。

この学校の検定では、待機時間が長くなることが特徴です。特に口頭試験後は、他の受験生の順番が終わるまで別室で待機しなければなりません。長い場合は1時間近くになることもあります。絵本を読みながら静かに過ごすことが求められるため、「待つ力」が試されます。

家庭でも、ご両親がお話しているときや買い物の最中など、大人の会話に割り込まずに待つ練習を取り入れると良いでしょう。最初は数十秒から始め、少しずつ時間を延ばして「静かに待つこと」が当たり前になるようにしていくことが大切です。待てたときにはしっかり褒めてあげることで、子どもは達成感を感じ、意欲的に取り組めるようになります。

絵画・工作の試験では、普段あまり触れない道具や材料が登場することがあります。ホッチキスや穴あけパンチ、紙コップを細く切る作業や蛇腹折りなど、慣れていないと戸惑う課題も出題されます。こうした場面に備えるには、日常的に多様な画材や道具に触れる経験が必要です。

例えば、のり・セロテープ・ボンドといった複数の接着道具を使い分ける練習をさせたり、廃材を集めて自由に工作させたりするのが有効です。作業の幅を広げることで、自由製作の場で発想力を発揮できるようになります。

入試では「自分の考えを言葉で伝える力」や「相手の話を聞く姿勢」が重視されます。これらは家庭での会話習慣の中で育まれるものです。子どもが何かを話したときには「そうなんだね」「楽しかったんだね」と共感を返し、言葉を繰り返してあげることが大切です。質問攻めにするのではなく、自然なやり取りの中で子どもの表現意欲を引き出すよう心がけましょう。自分の言葉が受け止められた経験は、子どもがさらに話したいという気持ちにつながります。

家庭での練習として有効なのが、日常の行動を親が言葉で説明してあげることです。例えば「洋服をたたむときは、まず広げて袖を内側に折る」など、一つひとつの動作を言葉にすることで、子どもは「聞いて理解する力」と「言葉で説明する力」を同時に育てることができます。失敗したときにも「よく頑張ったね、次はできるよ」と励ますことで、挑戦を続ける姿勢が身につきます。

行動観察の対策として効果的なのが、家庭でルールのあるゲームを楽しむことです。すごろくやトランプといった遊びを通じて、順番を待つ、ルールを守る、勝ち負けを受け入れるといった力が自然と身につきます。子どもが負けて泣いてしまった場合は「頑張ったから悔しいんだね」と共感してあげることが大切です。また、親自身が負けて「もうやりたくない」と言ってみせ、もう一方の親が励ます姿を見せると、子どもは相手を思いやる行動を自然と学ぶことができます。

お茶の水女子大学附属小学校の入試は、一見すると特別な内容に見えますが、必要とされる力の多くは日常生活の中で育てることができます。家族で楽しく会話をしたり、遊びを通じてルールを学んだりすることが、そのまま入試対策になるのです。特別なトレーニングではなく、家庭での過ごし方が試験本番で自然に表れる点に、この学校の試験の特徴があります。

家庭でできる準備として大切なのは、静かに待つ力、道具や材料を扱う経験、会話や説明を通じた表現力、ルールを守る姿勢です。どれも特別なことではなく、日常生活の中で積み重ねられるものばかりです。子どもにとって楽しい体験を通じて力を育てていくことが、最も確実な準備につながります。

【お茶の水大学附属小学校向け】厳選12科目のお得なパッケージはコチラ

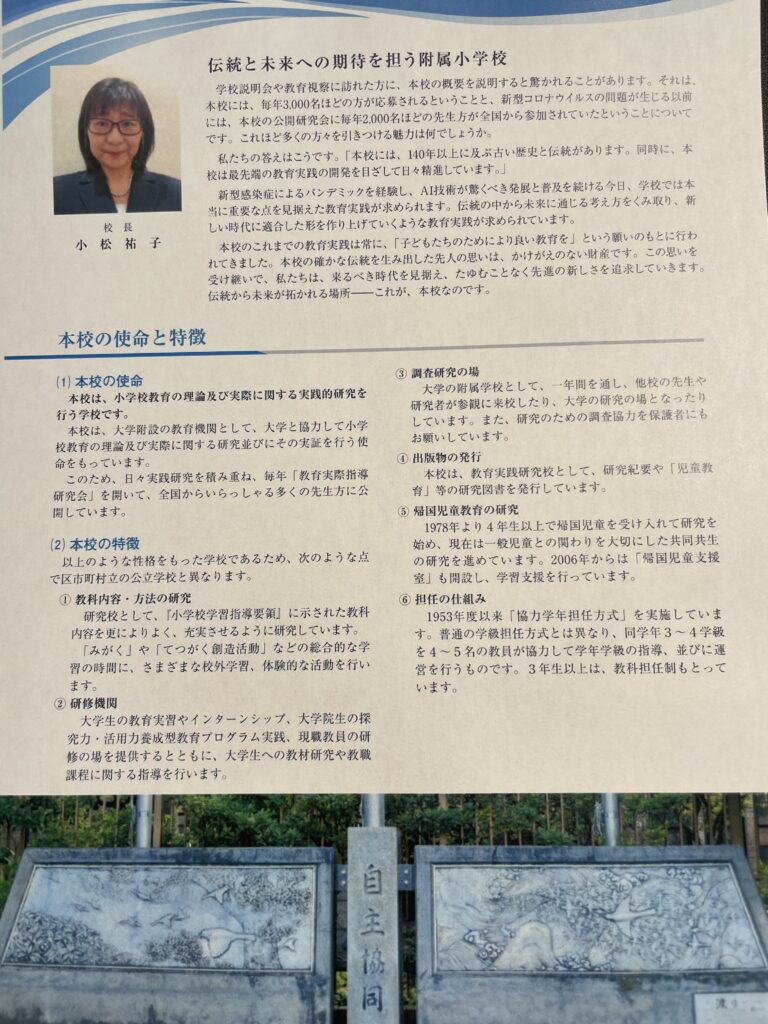

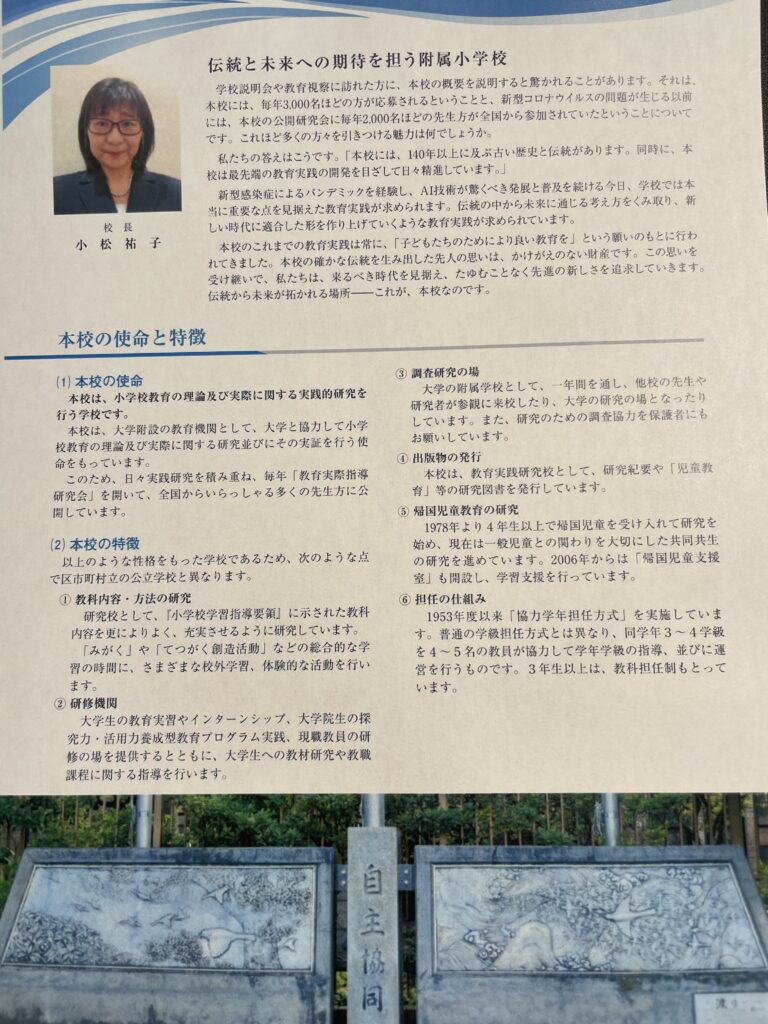

本校は、小学校教育の理論及び実際に関する実践的研究を行う学校です。

本校は、大学附設の教育機関として、大学と協力して小学校教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行う使命をもっています。

このため、日々実践研究を積み重ね、毎年「教育実際指導研究会」を開いて、全国からいらっしゃる多くの先生方に公開しています。

以上のような性格をもった学校であるため、次のような点で区市町村立の公立学校と異なります。

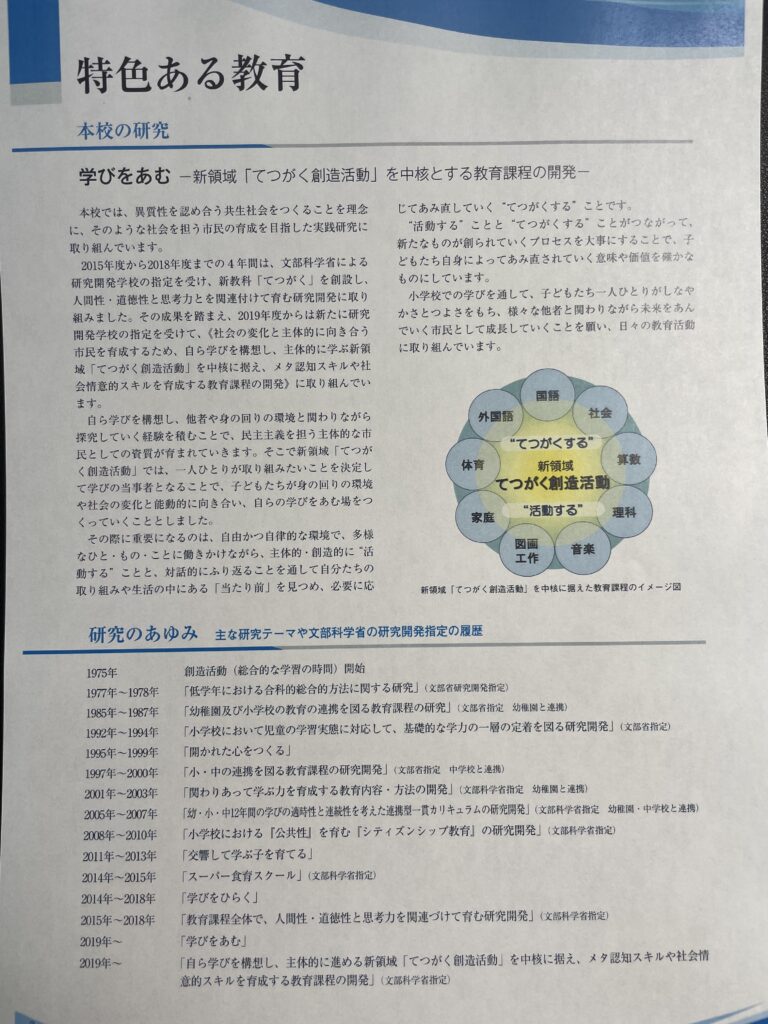

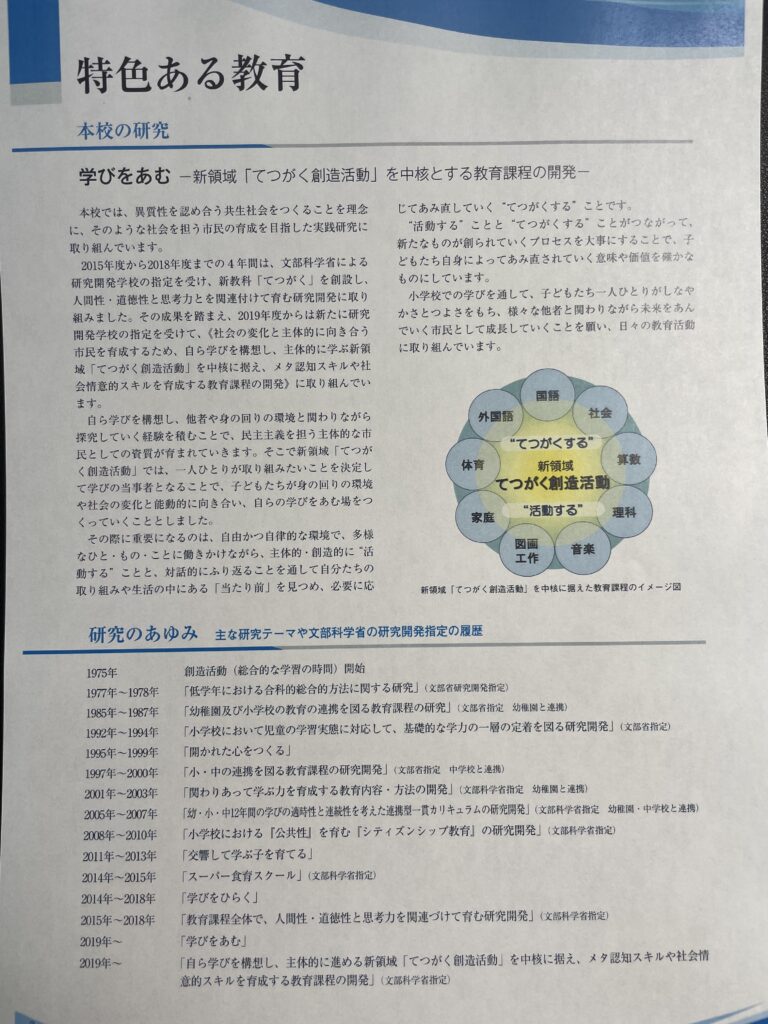

本校では、異質性を認め合う共生社会をつくることを理念に、そのような社会を担う市民の育成を目指した実践研究に取り組んでいます。

2015年度から2018年度までの4年間は、文部科学省による研究開発学校の指定を受け、新教科「てつがく」を創設し、人間性・道徳性と思考力とを関連付けて育む研究開発に取り組みました。その成果を踏まえ、2019年度からは新たに研究開発学校の指定を受けて、<社会の変化と主体的に向き合う市民を育成するため、自ら学びを構想し、主体的に学ぶ新領域「てつがく創造活動」を中核に据え、メタ認知スキルや社会情意的スキルを育成する教育課程の開発>に取り組んでいます。

自ら学びを構想し、他者や身の回りの環境と関わりながら探究していく経験を積むことで、民主主義を担う主体的な市民としての資質が育まれていきます。そこで新領域「てつがく創造活動」では、一人ひとりが取り組みたいことを決定して学びの事者となることで、子どもたちが身の回りの環境や社会の変化と能動的に向き合い、自らの学びをあむ場をつくっていくこととしました。

その際に重要になるのは、自由かつ自律的な環境で、多様なひと・もの・ことに働きかけながら、主体的・創造的に“活動する”ことと、対話的にふり返ることを通して自分たちの取り組みや生活の中にある「当たり前」を見つめ、必要に応じてあみ直していく”てつがくする”ことです。

“活動する”ことと“てつがくする”ことがつながって、新たなものが創られていくプロセスを大事にすることで、子どもたち自身によってあみ直されていく意味や価値を確かなものにしています。

小学校での学びを通して、子どもたち一人ひとりがしなやかさとつよさをもち、様々な他者と関わりながら未来をあんでいく市民として成長していくことを願い、日々の教育活動に取り組んでいます。

1975年(昭和50年)から、教育活動の中に創造活動の時間(特別活動、総合的な学習の時間の運用を弾力的にする領域)を位置づけています。その内容は、子どもの興味に基づき、自己の学びを追究していく学習活動や、仲間と協働しながら進める体験的、自治的な学習活動から成り立ちます。「創造活動」の源流は、東京女子高等師範学校において、1918年(大正7年)から始まり、研究を積み重ねてきた作業教育にあります。

学問体系としての「哲学」を学ぶのではなく、互いの想いや捉えを聴きあいながらじっくりと考える“てつがくすることに取り組む学びです。“てつがくする”こととは、自明と思われる価値や事柄を問い直し、考え続けることです。「友達って何?」「やさしさって何だろう?」など、子どもの持つ素朴な疑問や興味のある問題を取り上げ、対話などを通して探究をしていきます。

学びをあむ教育課程の中核に置いた新領域「てつがく創造活動」は、本校がこれまでの教育実践で大事にしてきた三つの活動を母体として、2019年に新設されました。三つの活動とは、上に挙げた「てつがく」「創造活動」そして、子どもの生活から立ち上がる学びを大切にする「低学年教育」です。

これらに共通していることは、子どもの興味を出発点に探究していくこと、子どもの関心に応じて学習内容が選択されていくこと、他者の経験を聴き合い自分の学びをふり返ることです。三つの活動で大事にしてきたことが有機的に関連させることで、“子ども自らが学びを構想し、他者と関わりながら主体的に探究していく学びの領域、「てつがく創造活動」が生まれました。

「てつがく創造活動」は、自明と思われる価値や事柄について探究する“てつがく対話”と、個々または協働的に、体験等を通して探究を進めていくプロジェクト型の活動を中心に展開しています。

本校では、大学と連携した幼小接続期の制度開発の研究も行ってきました。その研究成果をもとに、入学当初は一般の小学校でいう「国語」「算数」といった教科とは違う4つの領域(「ことば」「かずとかたち」「からだ」「なかま」)で、子どもの生活やあそびを学びにつなげていくようにしています。

また、その子自身が個別に(または協働的に)取り組む学習内容を選択し、自分自身で学びの計画を立てたり、それぞれの活動を共有したりする時間をもっています。幼稚園との”“なめらかな接続と適度な段差”を意識した接続中期を6月まで、教科学習との接続を意識した接続後期を11月まで設定していることが特徴です。

1978年度より帰国児童(第4学年以上)を受け入れ、個に応じた言語習得・生活習慣への適応を援助してきました。

1992年度より、海外での生活経験を生かせるように、く比較文化>(交流・コミュニケーション><外国語・表現>を柱とした「国際科」を特設しました(2000年度まで)。現在は、一般児童との関わりあいを重視した協同共生の研究を進めています。2004年には、25年間の研究成果をまとめ、公開研究会を開催しました。

2006年度に、本学のグローバル教育センターと連携し、「帰国児童支援室」を開設しました。その後も、帰国児童の学習支援を行っています。

自分の思いや願いを表現する「ことば」を大切にして、他者のことばに耳を傾ける子どもを育てたいと考えます。教科書だけでなく、子どもたちが関心を持った詩や新聞、子どもが書いた文章なども用いて学びます。

また、子ども同士の相互交流を大切にし、互いに聴き合い、高め合う学習を重視しています。

社会の学習では、実際に社会で起きている問題や日常生活との関連について考え、自身の意見を持つことを大切にしています。知識は習得することが目的なのではなく、よりよい社会のあり方を考え決定していく上で必要な情報だという学力観にたって日々取り組んでいます。

算数の学習では、子どもにとって解決したい問題、必要感のある問題を扱っています。問題解決を通して、友達の様々な考え方や感じ方に触れ、自分との違いに気づくことで、考えを深めるきっかけにしています。お互いの考えを交流させながら、算数のよさを感じることができるように、授業を行っています。

理科の学習では、子どもたちから湧き起る様々な不思議や疑問をもとに、学級で探究する課題を決め、それを解決する実験や観察の方法をグループ毎に考えます。試行錯誤しながら、グループで協力して得た実験結果から考察を深め、共通の科学的概念を獲得し、納得できるように、話し合いを尊重しています。

わらべうたあそびを始め、からだ丸ごとで楽しむことを大切にしています。自分で選び、仲間と共に、聴き合い批評し合う活動を継続する中で、音楽世界を広げています。秋の音楽会、休み時間など、学校内はいつも音楽が溢れています。

絵を描いたり、立体をつくったりすることは、形や価で思考することです。身体性を発揮した「もの・場所・こと・人」との対話を通して、形や値に基づくイメージを捉える力をい、生活や社会を捉え直す感性を養います。

家庭科では、自分たちの生活を改めて見つめ直し、どうすればよりよくなるかを考え、工夫して行動できるようになることを目指しています。実習を通してできることを増やし、友達と交流することで、生活に対する考えを広げたり深めたりして学びます。

体育ではこころとからだを一体としてとらえ、自分のからだや動きを意識し、仲間たちと豊かに関わり合いながら学習します。子どもたちは、自己一他者

-モノの関係から得られる「感じ」を大切にしながら精一杯運動に取り組むことで、運動のおもしろさや健康な生活の大切さに気づいていきます。

様々な国のことばや文化に触れ、日本と似ていることや異なることに気づくとともに、日本や外国についてのイメージや認識を更新する体験を大切にしています。また、日本語でない言葉を使う相手と思いや考えを伝え合うコミュニケーションの方法を体験的に学んでいます。

食に関わる活動は、給食の時間をはじめ、てつがく創造活動や各教科の学習などでも行われています。食を楽しむ気持ちを大切にしながら、自らの「食」と向き合い、考え、行動することを目指し、体験型の活動や食を考える活動の場を展開しています。

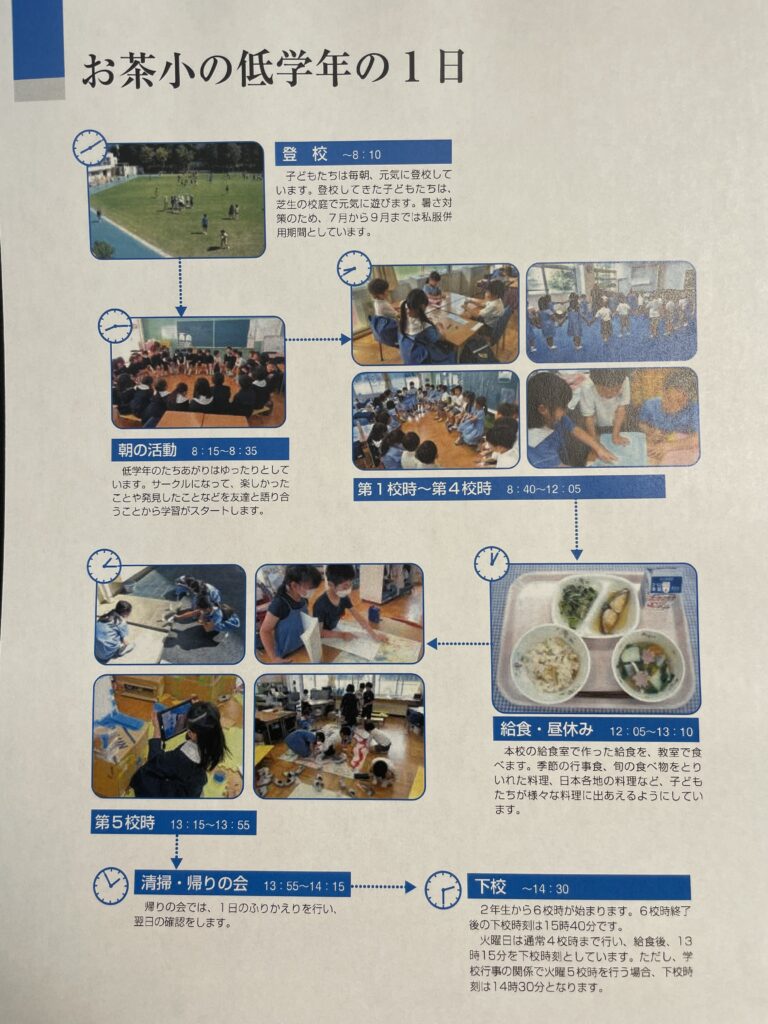

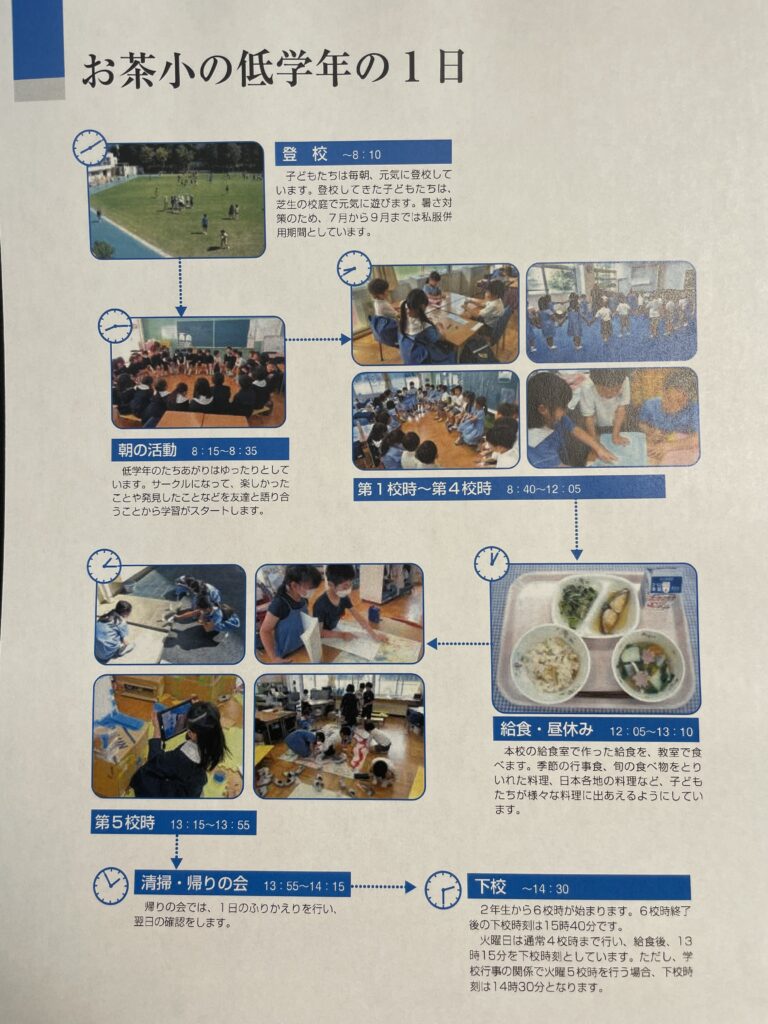

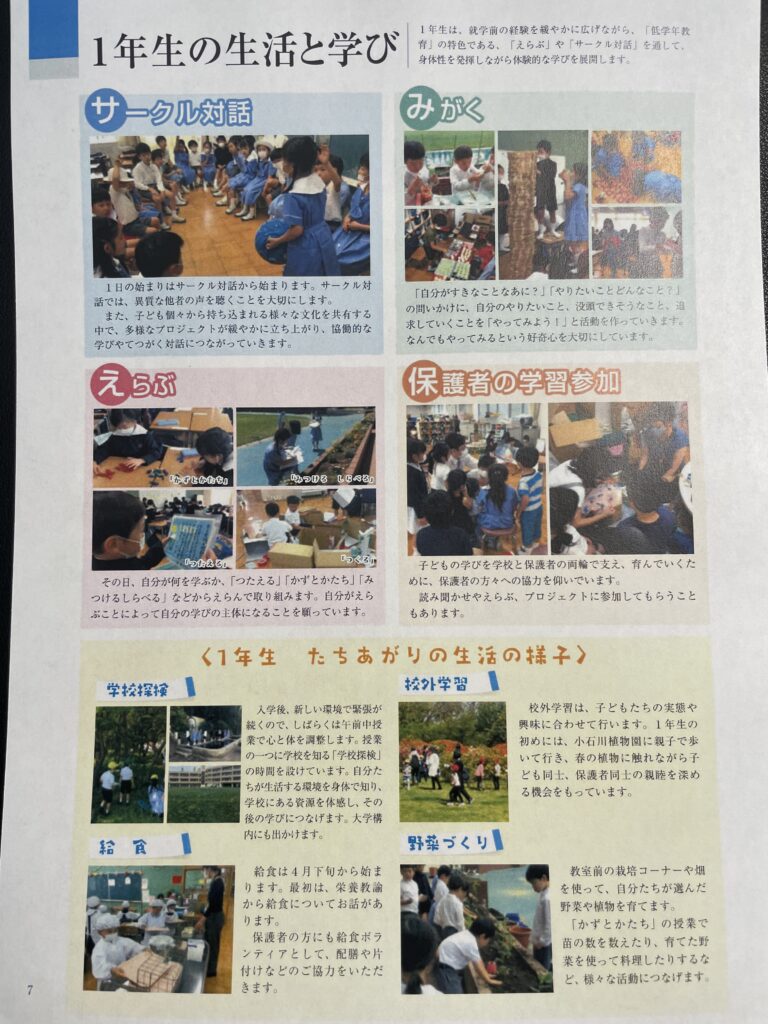

1年生は、就学前の経験を緩やかに広げながら、「低学年教育」の特色である、「えらぶ」や「サークル対話」を通して、身体性を発揮しながら体験的な学びを展開します。

1日の始まりはサークル対話から始まります。サークル対話では、異質な他者の声を聴くことを大切にします。

また、子ども個々から持ち込まれる様々な文化を共有する中で、多様なプロジェクトが緩やかに立ち上がり、協働的な学びやてつがく対話につながっていきます。

「自分がすきなことなあに?」「やりたいことどんなこと?」の問いかけに、自分のやりたいこと、没頭できそうなこと、追求していくことを「やってみよう!」と活動を作っていきます。

なんでもやってみるという好奇心を大切にしています。

その日、自分が何を学ぶか、「つたえる」「かずとかたち」「みつけるしらべる」などからえらんで取り組みます。自分がえらぶことによって自分の学びの主体になることを願っています。

子どもの学びを学校と保護者の両輪で支え、育んでいくために、保護者の方々への協力を仰いでいます。

読み聞かせやえらぶ、プロジェクトに参加してもらうこともあります。

入学後、新しい環境で緊張が続くので、しばらくは午前中授業で心と体を調整します。授業の一つに学校を知る「学校探検」の時間を設けています。自分たちが生活する環境を身体で知り、学校にある資源を体感し、その後の学びにつなげます。大学構内にも出かけます。

校外学習は、子どもたちの実態や興味に合わせて行います。1年生の初めには、小石川植物園に親子で歩いて行き、春の植物に触れながら子ども同士、保護者同士の親睦を深める機会をもっています。

給食は4月下旬から始まります。最初は、栄養教諭から給食についてお話があります。

保護者の方にも給食ボランティアとして、配膳や片付けなどのご協力をいただきます。

教室前の栽培コーナーや畑を使って、自分たちが選んだ野菜や植物を育てます。

「かずとかたち」の授業で苗の数を数えたり、育てた野菜を使って料理したりするなど、様々な活動につなげます。

●かがみ会

本校のP.T.A.組織の名称です。かがみ会は、会員同士の教養を高める活動や、本校の教育環境を充実させるための活動などを活発に続けています。

●茗鏡会

お茶の水女子大学附属小学校同窓会の名称です。本校卒業生の組織であり、会員同士の親陸をはかる事業、母校の教育を支援する事業を活発に行っています。

●教育後援会

本校の教育ならびに教育研究の後援をすることを目的とした団体です。在校生、卒業生を中心として、本会の趣旨に賛同する個人、法人、団体等の篤志による寄付によって運営されています。

●NPO法人 お茶の水児童教育研究会

この法人は、学校教育及び児童教育に関心のある市氏が本校の教職員と共に、理論及び実践について調査、研究、情報交換を行い、初等教育者の知識、能力の増進とわが国の初等教育の改善、進歩に寄与することを目的としています。そのため、初等教育に関する研究会、学会、公開セミナー、シンポジウム等の開催及び運営や書籍の出版などを行っています。

【お茶の水大学附属小学校編】お得な12科目:学校別ばっちりパック!全問音声付き!

【数量系】 数の分割・分配(問題20ページ) 数の比較・釣り合い(問題20ページ) 数の構成(問題20ページ) 【図形系】 図形の構成・分割(問題20ページ) 鏡問題・鏡図形(問題20ページ) 長さ比べ(問題10ページ) 【条件推理系】 ルーレット(問題20ページ) 観覧車(問題10ページ) 地図上の移動(問題20ページ) 位置の移動(問題20ページ) 【言語系】 お話の記憶(問題10ページ) しりとり(問題20ページ)

お茶の水女子大学附属小学校は、「自主・協同」の精神を大切にした教育で知られています。家庭と学校の連携も重視されており、共働き家庭にとっても工夫次第で十分に対応できる環境が整っています。以下では、働く保護者の目線で知っておきたいポイントをご紹介します。

附属小学校では、学校行事や保護者面談などの機会が多く設けられています。基本的には保護者の参加が期待されますが、共働き家庭が多く在籍しているため、学校側でもスケジュールの配慮や、必要に応じた相談への対応がなされています。家庭と学校の協力関係を築くことが重視されており、柔軟な姿勢で関われる雰囲気があります。

学校独自のアフタースクールはありませんが、放課後には地域の学童保育や民間サービス、祖父母やシッターなどを活用するご家庭が多い傾向です。子どもの自立を促す学校方針に合わせ、家庭でも自分で学習や生活を整える習慣を育てる工夫がされています。

平日は基本的に毎日給食が提供されており、共働き家庭にとっては朝の負担が軽減される大きなメリットです。栄養バランスが考慮された献立で、子どもたちの健康もサポートされています。

在籍している家庭には、共働きの保護者も多く見られます。職種もさまざまで、教育、研究職、企業勤務など、幅広い分野で活躍する家庭が通っています。共働きであることが特別視されることはなく、多様なライフスタイルが受け入れられている学校といえます。

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)