※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

2013年に横浜市青葉区で開校した慶應義塾横浜初等部は、慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部や慶應義塾大学と連携し、小・中・高・大をつなぐ学びを提供する人気の小学校です。

この記事では、その難易度の指標として、倍率や偏差値などの情報に加え、学校の公式ホームページや学校パンフレット、関連書籍を徹底分析して、受験を検討されている方はもちろん、学校研究をされている方にも参考にしていただける情報をまとめました。

お受験プリント STORE では、パック商品の期間限定で20% Off キャンペーン中!

割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。

*注意事項*期間2026/2/28(土曜日)まで。

慶應義塾横浜初等部への入学志願者は例年1,400名ほどで、合格者が100名ですので、倍率は14倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、慶應義塾湘南藤沢中等部の偏差値は75となっています。(首都圏模試センター参考)

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

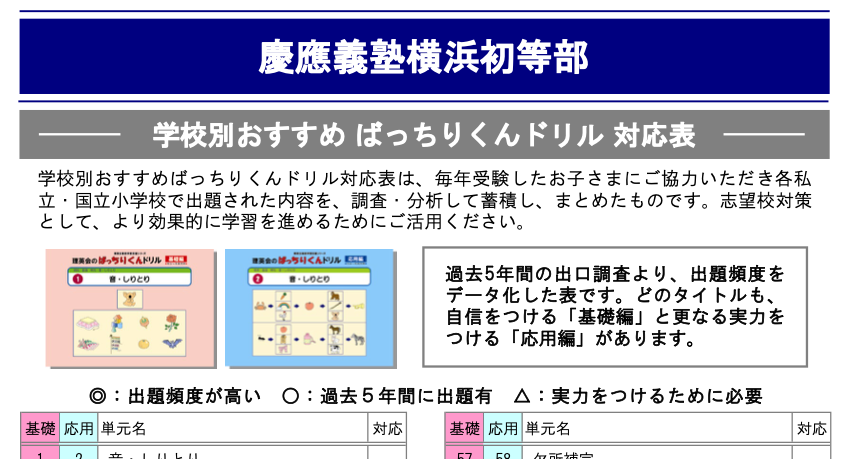

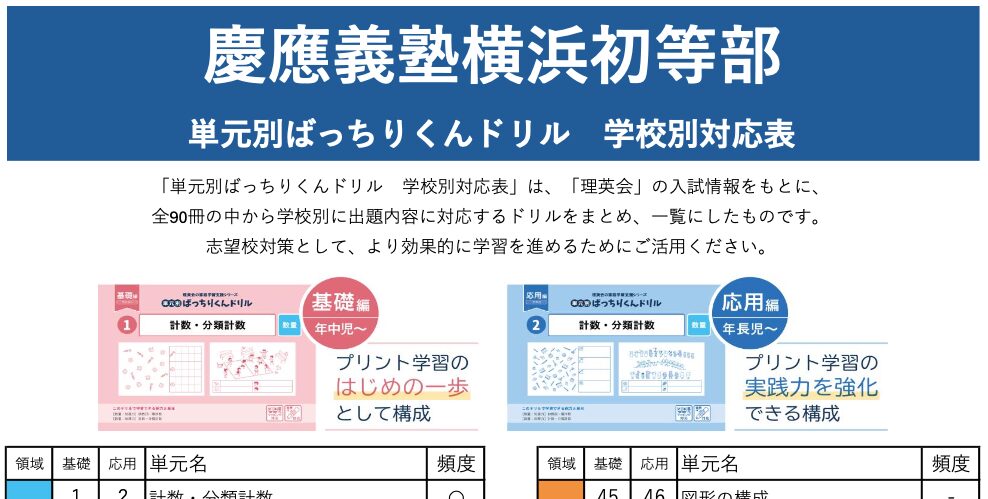

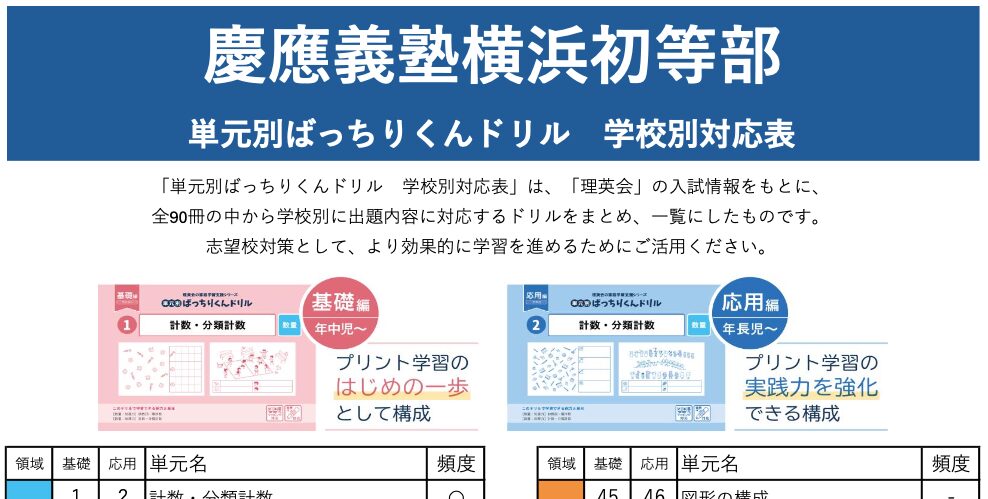

慶應義塾横浜初等部の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

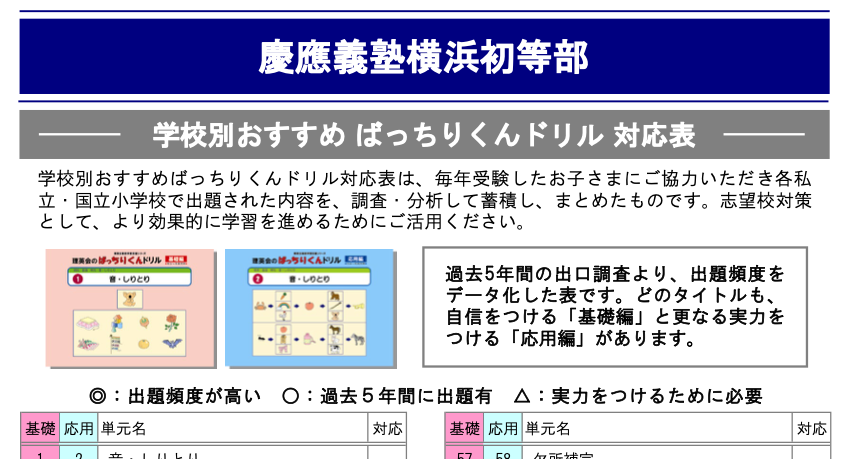

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「慶應義塾横浜初等部」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

※頻出分野を基礎から入試レベルまで対策できる「学校別ばっちりパック」もご用意しています。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

慶應義塾横浜初等部の入試は、表面的な学力ではなく、子どもの生活習慣や姿勢に根ざした「考える力」を重視するように設計されています。ペーパーの内容も、いわゆる暗記や知識の確認ではなく、理解・判断・行動を一体化して見る形式が中心であり、そこに本校の理念が反映されています。一次試験と二次試験の両方を通じて共通して見られるのは、「与えられた状況の中で、自分の力をどう発揮できるか」を丁寧に見ていく姿勢です。

一次試験のペーパーでは、問題文や設問の中に複数の条件が含まれており、それを聞き取って整理しながら答えを導くことが求められます。単に答えが合っているかどうかよりも、指示を最後まで聞き取り、落ち着いて行動できているかどうかが重要です。短時間での切り替えが必要な構成のため、普段の生活の中で集中を持続させる習慣が自然に表れやすくなります。試験中の一つ一つの動作や、回答の途中での判断なども評価の対象となることから、理解力とともに、安定した心の状態が結果を左右する試験であるといえます。

また、図形や数量の課題においても、明確なパターンを覚えておくことよりも、状況の中で「どうすれば解けるか」を自分で考える力が問われます。図形では、部分と全体の関係を把握し、規則性を見抜く力が必要とされます。数量では、問題を通して関係を整理する思考の順序が見られます。つまり、慶應義塾横浜初等部の試験は、結論を導く力そのものよりも、過程を通してどのように考えるかを重視している構成です。

二次試験では、集団活動や運動、絵画・制作などを通して、子どもの人間的な成熟度を見ています。与えられた課題に対してすぐに取り組む姿勢、他の子との関わりの中での自然な表現、失敗したときの立て直しなど、一つ一つの行動が観察の対象になります。行動観察という言葉が使われていなくても、その本質はまさに「行動を通して人間性を見る」試験であり、協調性と同時に、主体性が問われます。

活動の中では、他の子に合わせるだけでなく、自分の意見を伝える積極性も見られます。単に目立つことではなく、状況に応じて行動を切り替える柔軟さが重視されています。誰かが困っているときに声をかける、グループの流れに合わせて動く、指示を正確に理解して動くなど、日常生活の中で身についている習慣がそのまま評価の対象となります。特別な練習によって身につくものではなく、普段の生活の積み重ねが自然に現れる場です。

絵画や制作の課題も、完成度そのものよりも、取り組む過程や構成の工夫に注目されています。限られた時間の中で何を優先し、どのようにまとめるかという判断が重要です。作品を作る際の手順、使う道具の扱い方、仕上げまでの集中力など、細部に子どもの特性が表れます。結果的に、丁寧で安定した取り組みを見せる子どもが、全体の評価でも高くなる傾向にあります。

全体を通して見たとき、慶應義塾横浜初等部の試験は「一貫性」と「自然さ」を非常に大切にしています。一次試験と二次試験は性質の異なる内容で構成されていますが、どちらも求めているのは、「理解して行動する力」「自分をコントロールする力」です。指示を聞き取ってから考え、考えたうえで正確に行動するという流れがどの課題にも共通しています。知識や技術ではなく、その場での思考と行動の一体化が重視されている点が、他校との大きな違いといえます。

慶應義塾横浜初等部の入試は、いわゆる練習量や問題慣れで有利になるタイプの試験ではありません。むしろ、試験の場で子ども自身がどのように状況を理解し、どのように行動するかという、自然な姿勢が評価されます。したがって、準備の段階でも、特定の問題形式に合わせるより、普段の生活で指示を聞く力や切り替える力を育てることが結果的に重要になります。行動や態度の自然さが、そのまま評価につながる試験であるため、無理に型を作ろうとすることがかえって不自然さにつながります。

また、学校が重視しているのは、家庭の教育方針や親子の関係が安定していることだと考えられます。保護者面接がないぶん、書類や試験中の子どもの言葉や行動から、日常の関わり方が透けて見えます。特定の受験対策ではなく、日々の生活の中での言葉づかいや姿勢が、そのまま結果に表れる仕組みです。特別なパフォーマンスではなく、普段通りの落ち着いた態度を保てることが、最も大きな強みとなります。

慶應義塾横浜初等部の入試は、徹底した観察型の構成をとりながらも、決して威圧的な試験ではありません。子どもたちが自然体で活動できるように配慮された設計であり、その中で本質的な力が見られます。一次・二次の両方を通して一貫して問われているのは、「考えて、行動する」ことの積み重ねです。この姿勢を日常の中で自然に育てているご家庭こそが、最も本校の求める方向性に合致しているといえるでしょう。

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

慶應義塾横浜初等部の入学試験は、他の私立小学校と比較しても独自の構成を持っています。試験はおおまかに二段階に分かれ、一次試験と二次試験で構成されています。一次試験では、個別の学力・思考力を確認するペーパーテストが中心となり、二次試験では、集団活動や運動、制作などの課題を通して、子どもの行動面や理解力、協調性などが見られます。全体としては、知識や暗記よりも「自分で考え、行動する姿勢」を重視する構成になっています。

募集人数は男女合わせておよそ百名前後で、年度によって若干の変動があります。試験は男女別に実施されます。特筆すべき点として、慶應義塾横浜初等部では、入試において保護者面接や親子面接といった形式は設けられていません。選考はあくまで受験する子ども本人の活動を中心に進められ、家庭の雰囲気や方針は提出書類を通じて把握される仕組みになっています。

一次試験は、思考力・判断力・集中力などを多角的に確認する内容で構成されています。短時間の中で多くの課題を処理する必要があり、正確さとスピードの両方が問われます。試験当日は複数の課題が続けて実施されるため、落ち着いて指示を聞き、すぐに行動に移せるかどうかも大きな評価基準の一つとなります。特定の知識を問うのではなく、これまでの生活や学びの中で培われた理解力や姿勢を見極める目的で構成されている点が特徴といえます。

二次試験では、集団での活動を中心とした内容が行われます。具体的には、数名ずつのグループで与えられた課題に取り組む形式で、活動の中での発言や行動の様子が観察されます。グループ内での立ち振る舞い、他の子どもとの関わり方、与えられた課題への取り組み姿勢など、学力では測れない面を含めて総合的に評価されます。また、集団活動だけでなく、運動や制作などの課題も含まれており、体を使った表現や手先の動き、空間把握力なども確認される構成になっています。

一次試験は志願者全員が同日に受験し、二次試験は男女別・月齢順で複数日に分けて実施されます。初日に一次のペーパーテスト、二日目に集団・運動・制作といった内容が行われることが多いです。男女別に実施される点からも、個々の成長段階や特性を丁寧に見る意図が感じられます。全体の受験者数に対して、一次試験を通過して二次に進む人数はおよそ三分の一程度とされており、ここでかなりの選抜が行われます。

一次試験は志願者全員が同日に受験し、女児から男児の順、かつ月齢の低い順で実施されます。二次試験は男女別・年齢順で複数日に分けて行われます。試験そのものだけでなく、会場に入る前の振る舞いや、係員の指示を聞いて動く姿勢なども重要になります。全体を通じて一貫して求められるのは、「自分の力で理解し、落ち着いて行動すること」です。慶應義塾横浜初等部の入試は、単に問題を解く力だけでなく、子どもの内面的な成熟や周囲への配慮も評価の対象になっています。

また、試験全体を通して特に重視されているのは、家庭での教育姿勢が自然に表れているかどうかという点です。子どもの言葉づかいや態度、課題に取り組む姿勢には、日常生活での関わり方が反映されます。学校が求めているのは、知識量よりも、学びに対して素直で誠実な態度を持ち、他者と協調しながらも自分の考えを持てる子どもです。したがって、入試対策といっても特別なテクニックではなく、普段の生活の中で培われる力がそのまま評価につながる構造になっています。

慶應義塾横浜初等部の入試全体像を整理すると、一次のペーパーで基礎的な理解力と処理力を確認し、二次の活動で人間的な成熟と社会性を確かめる流れになっています。いずれの段階でも、与えられた課題を通してその子らしさが自然に現れるように設計されています。保護者面接を行わないのも、子ども自身を純粋に見たいという方針の表れといえます。形式的な知識や暗記ではなく、日々の生活の中で身についた思考の柔軟さと行動の安定さが、最終的な評価に大きく影響する入試です。

一次では、就学後の学びの土台となる『聞く・見る・考える』の三つを軸に設計されています。設問前に短い例題で形式を理解させてから本題へ移る年もあり、色鉛筆の色指定や手順の切り替えなど、指示の聞き取りと注意の持続がそのまま評価につながります。

慶應義塾横浜初等部の一次試験は、いわゆる学力試験というよりも、「思考力」「理解力」「集中力」を総合的に見るための構成になっています。問題の形式はプリントを用いたペーパー形式で、子どもが一人で指示を聞き取りながら進める形をとります。問題数は多く、制限時間も比較的短いため、時間配分と集中力の持続が大きな鍵となります。全体としては、暗記型ではなく、生活の中で培われた知識や判断力をそのまま活用できるかが試される内容になっています。

出題分野は大きく分けて「言語」「数量」「図形」「常識・推理」に分かれています。言語分野では、聞き取りや語彙の理解を中心に、お話の内容をどれだけ正確に把握できるかを確認する問題が多く出題されます。たとえば、短い物語を聞いた後で登場人物や出来事の順番を問う設問、内容の一部を入れ替えて正しい順序を選ぶ問題などがあります。単に記憶を頼りにするだけではなく、話の因果関係を理解しているかどうかが問われる構成であり、登場人物の気持ちや出来事のつながりを整理する力が必要になります。

数量分野では、数の多少や比較、順序、対応関係などを扱います。たとえば、「いくつ多いか」「どちらが多いか」といった比較や、「順番に並べる」「対応するものを線で結ぶ」といった基礎的な数量操作の理解を問う問題が中心です。数の大小を感覚的に把握するだけでなく、指示を正確に聞き取り、順序を誤らずに処理できるかどうかが評価のポイントとなります。複数の条件が同時に出される問題もあり、聞く力と判断力を組み合わせた対応が求められます。数量では、積み木の個数把握や簡単なすごろく的思考など、具体物や身近な遊びのイメージを手がかりに考える出題も見られます。

図形分野では、形の認識と空間的な理解力を確認する課題が出題されます。形の構成や対応、部分と全体の関係、そして系列や法則性などを見抜く問題が多く見られます。具体的には、複数の形を並べたときに共通する規則を見つける問題や、欠けた部分に当てはまる形を選ぶ問題などです。また、四方から見た図や、並び方の規則性を推理する課題もあります。図形問題では、慎重さと同時に、全体を俯瞰して構造をつかむ力が試されます。

常識・推理分野では、身近な生活や社会的な状況を踏まえた判断が求められます。季節や行事、動物や植物など、日常の中で得た知識を土台としつつ、単なる暗記ではなく「状況に応じてどう考えるか」を問う形式になっています。たとえば、「この場面で正しい行動はどれか」「順番に起こる出来事を選びなさい」といった設問を通じて、観察力と論理的な整理力を確認しています。身近な歌や映像・写真(野菜の断面など)を手掛かりに、感じ取ったことを整理して判断するタイプの問題が扱われることもあります。

一次試験全体に通じる特徴として、どの分野の問題であっても、「聞く力」と「理解して行動する力」が重視されている点が挙げられます。試験官の指示を一度で正確に聞き取り、すぐに行動へ移せるかどうかが評価されます。問題の正誤だけでなく、取り組む姿勢や集中の持続、途中での修正や諦めずに考える姿勢も含めて見られます。したがって、普段の生活の中で、話を最後まで聞く習慣や、言葉で理解したことを正確に行動に移す力がそのまま生きてくるといえます。

一次試験は高難度で、上位約3割のみが二次に進むことができます。ここでの得点や評価によって、次の二次試験へ進めるかどうかが大きく分かれるため、試験時間の中でどれだけ安定した力を発揮できるかが鍵となります。問題のレベル自体は極端に難しいものではありませんが、短時間で切り替えながら多くの設問に対応する必要があります。そのため、緊張の中でも落ち着いて動けるか、最後まで集中を切らさないかといった精神的な安定も評価に含まれます。

出題内容の傾向から見ても、単なる知識ではなく、「考える習慣」が身についているかが重視されています。お話を聞いて考える、形を見て法則を見抜く、数の変化を整理する、日常の出来事を論理的に理解する――いずれも、家庭での関わり方や日常生活の中で自然に養われる力です。したがって、一次試験の準備として最も有効なのは、特別な教材やテクニックよりも、普段の生活での言葉のやりとりや、ものの見方・考え方を丁寧に育てていくことだといえます。

このように、慶應義塾横浜初等部の一次試験は、単なるペーパー能力を測るものではなく、思考・判断・理解・集中といった基礎的な力を総合的に見極める設計となっています。問題そのものはシンプルでも、受験生一人ひとりの内面や習慣がそのまま反映される試験といえます。思考の過程や姿勢が重視される一方、一次試験では上位約3割が二次へ進むため、正確性も求められます。準備としては、話の記憶、同じ形の発見、簡単な模写、四方からの見え方や回転の捉え方など、観察と推理の基礎に触れる遊びを日常に少量ずつ混ぜておくと効果的です。

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

慶應義塾横浜初等部の二次試験は、集団活動・運動・絵画(制作)という複数の課題によって構成されています。いずれも、子どもたちが自然な状態でどのように考え、どのように行動するかを観察するためのものであり、点数で競うというよりは、活動全体を通しての印象や姿勢が重視されています。一次試験で見られたペーパー上の思考力に加え、二次試験では「身体」「表現」「社会性」などの側面から、より立体的に子どもの力を見ていく構成になっています。集団課題では、紙をちぎる・積み重ねるといった細かな手作業、テーマに沿った想像画づくり、できあがりについて自分の言葉で伝える場面などが組み合わされます。

二次試験の中心となるのが、少人数のグループによる集団活動です。ここでは、与えられたテーマや課題に対して、他の子どもたちと一緒に取り組む姿勢が見られます。課題の具体的な内容は年度によって異なりますが、共通して重視されているのは、周囲との関わり方や、場の空気を読みながら行動する力です。たとえば、他の子の発言を遮らずに聞く、順番を守る、困っている子に自然に声をかけるといった、基本的な人との関わり方が評価の対象となります。

また、単に大人しく従うだけではなく、自分から発言したり、意見を出したりする積極性も求められます。与えられた指示を理解したうえで、必要に応じて行動を変えたり、他者に配慮したりできるかどうかが重要です。全体の流れを乱さずに、自分の役割を果たす姿勢が求められるため、「協調性」と「自立心」の両方が評価されているといえます。発言や行動の内容よりも、その場でどのように反応し、どう振る舞うかが大きなポイントになります。

運動課題では、体を使った活動を通して、理解力や瞬時の反応力が試されます。内容としては、基本的な動きの指示を聞いて再現する、決められた順序で動く、リズムに合わせて体を動かすといった形式が見られます。難易度そのものは高くありませんが、試験官の指示を正確に聞き取り、即座に行動に移せるかどうかが大きな評価基準です。運動能力そのものよりも、「指示理解」「集中」「落ち着き」といった面が重視されています。運動は、模倣的な体操や連続動作に加え、少人数チームでの簡単なリレーや用具運び、音やリズムに合わせた指示行動など、協働のかかわり方が表れる内容が取り入れられる年もあります。

また、活動の中では、間違えてもすぐに立て直す姿勢や、他の子とぶつからないように配慮する意識も見られます。体の動かし方やスピードよりも、動作に対する理解の確かさ、そして心の安定が評価の対象です。子どもが緊張の中でどのように反応するか、慌てずに動けるかという点も大切で、落ち着きのある行動が全体の印象を左右します。短時間の活動であっても、受け答えや動作に「理解している」という確かさが求められる試験です。

絵画や制作の課題では、創造的な活動を通して、子どもの発想や構成力、手先の使い方などが確認されます。与えられたテーマに基づいて、限られた時間内で作品を完成させる形式が一般的です。課題内容は、自由に描くものではなく、一定の条件やテーマに従って考える要素が含まれています。たとえば、物語をもとに絵を描く、決められた形や材料を使って制作を行うなど、理解力と創造性の両方を見られる内容になっています。

制作の過程では、ただ上手に描くことよりも、全体の構成や時間の使い方が重視されます。材料の扱い方、道具の使い方、作品のまとめ方などに、その子の性格や集中力が表れます。活動中に周囲の様子を気にしすぎたり、指示を待ち続けたりするよりも、自分の考えをもとに手を動かせているかどうかがポイントになります。また、制作後に簡単な発表や説明の場が設けられることもあり、自分の言葉で説明できるかどうかも観察の対象になっています。衛生面の配慮等により、制作より絵画中心の構成に寄る年もありますが、いずれの場合も『好き・得意・工夫』を作品に反映し、ねらいや工夫点を短く説明できることが評価の芯になります。

二次試験全体を通して、評価の中心にあるのは「集団の中での自然な行動」です。与えられた課題に対してどのように取り組み、どのように他者と関わるかを見ています。特定のスキルや成果物の出来栄えではなく、活動を通して見える内面的な姿勢や感情の動きを重視している点が特徴的です。子どもが本来持っている個性や考え方が、グループの中でどのように表れるかを観察しています。

また、試験は男女別、月齢順で行われるため、同じ年齢層の中で比較しやすい形になっています。集団活動や運動では、緊張や環境の変化の中でどのように対応できるか、待ち時間や移動中の姿勢まで含めて全体が評価対象になります。受験生が一日を通してどのように行動するかを見る試験であり、表面的な結果よりも、安定した態度や切り替えの速さが重視されています。

このように、慶應義塾横浜初等部の二次試験は、単なる集団遊びや運動ではなく、子どもの内面と行動を多角的に見るための場として設計されています。どの活動も、子どもが自然体で自分を表現できるか、そしてその表現が他者との関わりの中でどのように現れるかを確認する意図があります。一次試験で測った理解力に加え、ここでは人としての成熟や社会性、創造的思考力といった側面が総合的に評価されます。全体として、知識や技術の優劣よりも、活動の中ににじみ出る「人間としての姿勢」が重視される試験です。

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

慶應義塾横浜初等部の出願時には、複数の提出書類が求められます。これらの書類は出願時点から入試全体を通しての重要な要素であり、学校側が家庭や子どもの様子を知るための資料となります。全体の流れとしては、出願期間内に必要書類をまとめて提出する形式で、年度によっては郵送による受付が指定される場合もあります。書類の記入内容は試験や選考に直接関係するものであり、家庭の教育姿勢や子どもの生活の様子を伝える役割を持っています。

提出書類は3点、「入学志願書」「幼児調査書」「健康調査書」です。入学志願書の裏面には、志望理由と指定図書に関する所見を記入します。これらはすべて、学校の指示に従って所定の用紙または指定フォーマットに記入する必要があります。それぞれの書類には明確な目的があり、どれも入試の一部として慎重に扱うべきものです。

指定図書は、塾祖や塾風に関わる伝記・随想などが選ばれることが多く、親子での読書体験を通じた関わりや、共感点・理由を自分たちの言葉で具体化することが求められます。

慶應義塾横浜初等部では、毎年一冊の「指定図書」が示されます。この本を親子で読み、その内容に関して所見を書く欄が設けられています。内容は自由記述形式で、どのように読んだか、どんな感想を持ったか、またその本を通してどのような学びがあったかなどを記入する形になっています。形式的な感想文ではなく、親子での読書体験を通じてどのような関わりがあったかを記すものとして位置づけられています。指定図書は年度によって異なり、募集要項に明記されます。

この欄は単なる作文ではなく、家庭でのコミュニケーションのあり方や親子の対話の質をうかがう資料としての意味を持っています。書かれている内容そのものよりも、日常の中でどのように子どもと関わり、考えを引き出しているかといった点が重視されます。文量の指定は明確ではありませんが、簡潔でありながらも具体的な内容を意識してまとめることが求められます。

もう一つの重要な書類が、幼児調査書です。これは園(幼稚園または保育園)に作成を依頼する形式の書類で、子どもの園生活における様子を客観的に伝えるものとなっています。園での集団行動の様子、先生や友達との関わり方、課題への取り組み方、情緒の安定など、日常生活における行動の特徴が記入されます。提出方法や依頼時期などは募集要項に明記されており、保護者が直接記入するものではありません。

調査書には、園長または担任の先生が署名・押印を行い、封をした状態で提出するよう求められる場合があります。学校が園の意見を通じて子どもの日常的な姿を把握することを目的としており、特別な評価や点数づけを行うものではありません。子どもの性格や集団生活での姿勢がどのように表れているかを、第三者の視点で伝えることを意図しています。提出にあたっては、園への依頼を早めに行い、必要な手続きを丁寧に進めることが求められます。

健康調査書は、子どもの健康状態に関する申告書です。日常的に配慮が必要なことや、持病、アレルギー、通院状況などを記入する欄があります。学校生活を送るうえで注意が必要な点があれば、具体的に記載するよう求められています。特別な記入がない場合でも、基本的な健康状態を正確に伝えることが重要です。提出後に内容の確認や補足を求められることもあるため、医療機関での診断内容と矛盾がないよう注意して記入する必要があります。

この書類は、試験当日の安全管理や入学後の学校生活を見据えて提出するものであり、評価の対象というよりも確認資料としての位置づけが強いです。記入にあたっては、学校から配布される書式に従い、必要な項目をもれなく記載することが求められます。

これらの書類は、すべて出願期間内に提出する必要があり、期限を過ぎたものは受理されません。書類の不備や記入漏れがあると、受付が無効になる場合もあるため、提出前に必ず内容を確認することが重要です。特に、幼児調査書のように第三者に依頼する書類については、園側のスケジュールを考慮して余裕をもって準備を進める必要があります。また、指定図書に関する所見や健康調査書など、家庭で記入するものも丁寧に書くことが求められます。文字の丁寧さや内容の一貫性は、家庭の姿勢を伝えるうえで重要な要素となります。

出願書類は、試験や抽選と並ぶ重要な選考要素のひとつです。慶應義塾横浜初等部の選考では、保護者面接が行われないため、これらの書類を通じて家庭の考え方や子どもの性格を知る意図があります。書類に記された内容は、その家庭の日常や教育方針を反映するものであり、形式的な記入ではなく、子どもの生活に根ざした言葉でまとめることが求められます。内容そのものが評価の対象というよりも、全体を通じて誠実で一貫した姿勢が伝わることが大切です。

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

慶應義塾横浜初等部の入試では、知識の多さや特殊な練習よりも、日常生活の中で身につけた「理解力」「集中力」「社会性」がそのまま評価に表れます。試験の構成が子どもの自然な行動を観察するものであるため、家庭でできる準備の中心は、特別な勉強ではなく、日常の中にある体験を少しずつ意識的に重ねていくことにあります。実際の試験に結びつく形での生活練習がいくつか挙げられており、その多くは「遊びながら育てる」ことを意識した内容になっています。

最も基本となるのは、「話を聞いて理解する力」です。一次試験では、試験官の指示を聞き取り、それに基づいて考える場面が多く見られます。そのため、家庭では読み聞かせや日常会話の中で、自然に「聞く力」を育てることが効果的とされています。たとえば、物語を読み終えたあとに「誰が出てきた?」「どんな順番だった?」「どうしてそうなったの?」といった質問を投げかけると、話の内容を整理して理解する習慣がつきます。このような取り組みは、単なる記憶ではなく、出来事を筋道立てて考える訓練になります。

また、聞いたことを自分の言葉で言い直す練習も有効です。大人が話したことを子どもが短くまとめて返すことで、情報の理解と再構成の力が育ちます。こうした習慣は、試験中に複数の指示を聞いて実行する際にも生きてきます。毎日の会話の中で、自然に「聞く」「理解する」「話す」の循環をつくることが、ペーパーでも集団活動でも大きな助けになります。色や本数の指示、順番の切り替えなど“耳で受けた情報をそのまま行動に写す”練習を、生活の中で短時間ずつ積み重ねると、当日の色指定や手順変更にも落ち着いて対応できます。

数量や順序の理解は、買い物やお手伝いなどの生活場面で自然に育てることができます。たとえば、「お皿を3枚出して」「お箸を1人分ずつ並べて」といった指示を通して、数と物の対応を意識させる練習になります。また、順番や順序を扱う遊びも効果的です。絵本やカードを使って「先に〜して、次に〜する」といった流れを整理することで、行動の手順を考える習慣がつきます。試験では、複数の条件を正確に理解して答える力が求められるため、このような生活の中での練習が自然に役立ちます。

家庭で簡単にできる練習として、「順番ゲーム」や「分類ゲーム」なども挙げられます。たとえば、果物と野菜を分ける、色や形をそろえるといった活動を通して、観察力や整理力を育てます。これらはすべてペーパー課題の基礎となる力であり、遊びながら楽しく取り組むことができます。重要なのは、結果よりも過程です。子どもが考えながら取り組む姿勢を認めていくことで、自然に思考力が深まっていきます。具体物に触れながら数える・並べる・対応づける経験は、紙上だけの練習より理解が定着します。ペーパー時間を増やしすぎず、“遊び×手を動かす体験”の絶対量を確保しましょう。

二次試験で行われる集団活動や運動、制作への準備も、特別な訓練ではなく、日常の中で育てることができます。たとえば、家庭で複数人で遊ぶ際に、順番を守る、譲り合うといったルールを意識させることが有効です。「待つ」「聞く」「合わせる」という基本的な動作が、試験での協調性や落ち着きにつながります。また、友達や家族と一緒に工作をする際に、材料を分け合ったり、道具を順に使ったりすることも、試験の集団活動と通じる要素を含んでいます。

運動に関しては、体の使い方よりも指示を理解して動く練習が中心になります。簡単な体操やリズム遊びの中で、「手をあげて」「2歩進んで」「止まって」といった指示を聞きながら動くことで、理解と行動の一体化を自然に練習できます。遊びの中で「合図を聞いたら動く」という経験を重ねると、試験の場でも焦らずに対応できるようになります。制作についても、材料を選ぶ、構成を考える、時間内に仕上げるといった流れを家庭で体験させると、当日の流れに慣れることができます。失敗してもすぐ切り替えてやり直す姿勢、楽しさを原動力に挑戦し続ける態度は、運動でも制作でも高く評価されます。現在の出来より“粘り強さ”を育てる意識で日々を設計しましょう。

複数人での自由遊びでは、『誘う』『順番を決める』『簡単な約束をつくる』などのやり取りが自然に生まれます。こうした場数が、協調と自己主張のバランス、場のルールづくりの経験につながります。

慶應義塾横浜初等部の入試では、思考と行動が一致しているかどうかが重視されます。指示を理解してから動くという流れを生活の中で繰り返すことが、最も基本的な準備になります。たとえば、朝の支度や片づけの際に「まず靴下を履いて、次にカバンを持つ」といった順序を口にしながら動かせるようにすることで、頭で考えたことを行動に移す練習ができます。これにより、試験の中でも慌てずに行動を整理できるようになります。

また、何かに失敗したときに「どうすればうまくいくか」を自分で考えさせる習慣も、入試全体の評価につながります。二次試験の観察では「失敗してもすぐに立て直す」「最後まであきらめずに考える」姿勢が見られていたとされています。結果にこだわるよりも、考え続ける姿勢を育てることが、入試のすべての場面に通じる力になります。

このように、慶應義塾横浜初等部の入試に向けた家庭での準備は、特別な学習ではなく、日常生活の中で自然に行えるものです。お手伝い、読み聞かせ、遊び、会話といった日々の行動の中に、すでに入試につながる要素が含まれています。大切なのは、親が先回りして答えを与えるのではなく、子どもが考え、自分で行動する機会を多く持たせることです。慶應義塾横浜初等部の試験が評価しているのは、まさにその「考えて動く力」だからです。毎日の小さな積み重ねが、試験当日の安定した姿勢につながっていきます。

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

ここでは学校のホームページ/パンフレットから覚えておきたい内容を引用してまとめています。

独立自尊の精神を体現した将来の社会の先導者を育てるために、小学校から大学に至る一貫教育の新たな源流が生まれました。そこには、 150余年に亘る永い歴史に裏打ちされた力があります。

1858(安政5)年、慶應義塾は始まりました。藩士らに蘭学を教える者がいなくなり困っていた中津藩の命で、大坂の適塾にいた福澤先生が江戸の藩邸に招かれたのがきっかけです。しかし、先生は、次第に塾の経営を自らの使命として強く自覚することになります。特に、1862(文久2)年、幕府の遣欧使節の一員として渡欧した際には、欧州各国の事情を探索する中で、人物の養育の必要性を切実に認識することになりました。

1868(慶應4・明治元)年には、独自に土地建物を購入して芝新銭座に移転します。この時の年号をとって「慶應義塾」と命名しました。丁度、江戸の市中は戊辰戦争の混乱の中にありましたが、慶應義塾は砲声を聞きながら、一日も休業することはありませんでした。実際に我が国の洋学の命脈を守った学塾としての自負を胸に、自分達が、日本の洋学の伝統を引き継ぎ、更に新しい時代を切り拓いてゆくのだという「自我作古(我われより古いにしえをなす)」の使命感はより強いものになりました。

当初は様々な年代の塾生が渾然一体となって学んでいたものを、年齢に応じた教育環境を整えていきました。1868(慶應4・明治元)年には年少の寄宿生のために童子寮を設け、そして、1890(明治23)年、大学部を発足させ、従来の課程を普通部と称すようになります。更に、学校間の年齢の重複等を解消し、1898(明治31)年、今日に至る義塾の一貫教育の制度が確立しました。

この時、満6歳から22歳までの一貫教育の特色について福澤先生は、「その卒業生は学問に於て敢て他の学生に譲らざるのみか、十六年の苦学中には一種の気風を感受すべし。即ち慶應義塾風にして、(略)之これを解剖すれば則すなわち独立自由にして而しかも実際的精神より成る」と説明しています。『福翁自伝』に、「東洋の儒教主義と西洋の文明主義と比較してみるに、東洋になきものは、有形において数理学と、無形において独立心と、この二点である」という有名な一節がありますが、「独立自由にして而も実際的精神」に対応する記述と言えます。

「独立自由にして而も実際的精神」とは、既存の概念、権威や時代の流行等に迎合したり縛られたりすることなく、それらから自由に、自分で徹頭徹尾考え、実践することのできる独立の気力、そしてそれを可能にするあらゆる事物と現象を丁寧に観察し、その背後に潜む真実や真理原則を見抜く科学的な思考力と言えます。慶應義塾は、塾生一人一人にこのような精神の涵養を期待して来ましたし、学校そのものも、その姿勢を大切にして来ました。

例えば、その時代の情勢からはかけ離れて新たな取り組みを行ったものが、後の世では当たり前になっていることもあります。逆に、その時代には流行した教育法に安易に迎合せず、流行に振り回されないで済んだことも多々あります。また、昭和10年代の軍事色の強い時代やGHQの意向が強かった時代においてさえ、その風潮や行政の意向に対して毅然とした姿勢を保ち続けたエピソードが残っています。

特に、人間としての普遍的な基礎を作る初等教育段階において、時代の流行や社会の風潮に振り回されることなく、人間としての発達段階に応じて、その段階の子供に真に大切だと考えることを些かも揺るがせにしないという姿勢が重要であると私達は考えています。

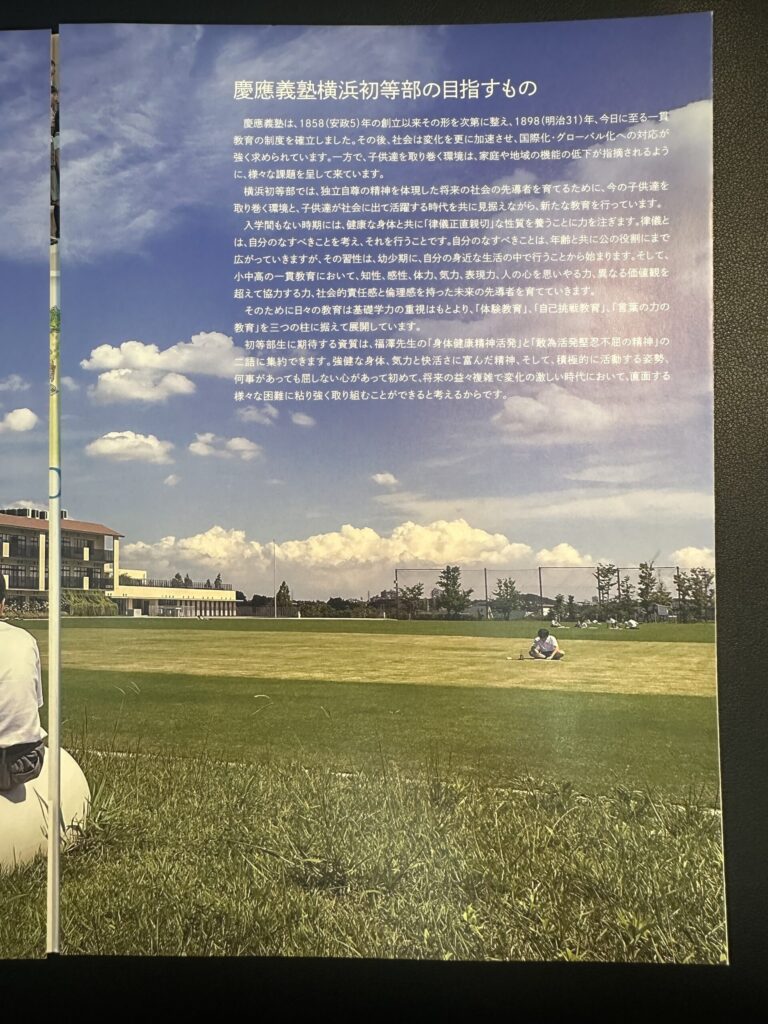

慶應義塾は、1858(安政5)年の創立以来その形を次第に整え、1898(明治31)年、今日に至る一貫教育の制度を確立しました。その後、社会は変化を更に加速させ、国際化・グローバル化への対応が強く求められています。一方で、子供達を取り巻く環境は、家庭や地域の機能の低下が指摘されるように、様々な課題を呈して来ています。

横浜初等部では、独立自尊の精神を体現した将来の社会の先導者を育てるために、今の子供達を取り巻く環境と、子供達が社会に出て活躍する時代を共に見据えながら、新たな教育を行っています。

入学間もない時期には、健康な身体と共に「律儀正直親切」な性質を養うことに力を注ぎます。律儀とは、自分のなすべきことを考え、それを行うことです。自分のなすべきことは、年齢と共に公の役割にまで広がっていきますが、その習性は、幼少期に、自分の身近な生活の中で行うことから始まります。そして、小中高の一貫教育において、知性、感性、体力、気力、表現力、人の心を思いやる力、異なる価値観を超えて協力する力、社会的責任感と倫理感を持った未来の先導者を育てていきます。

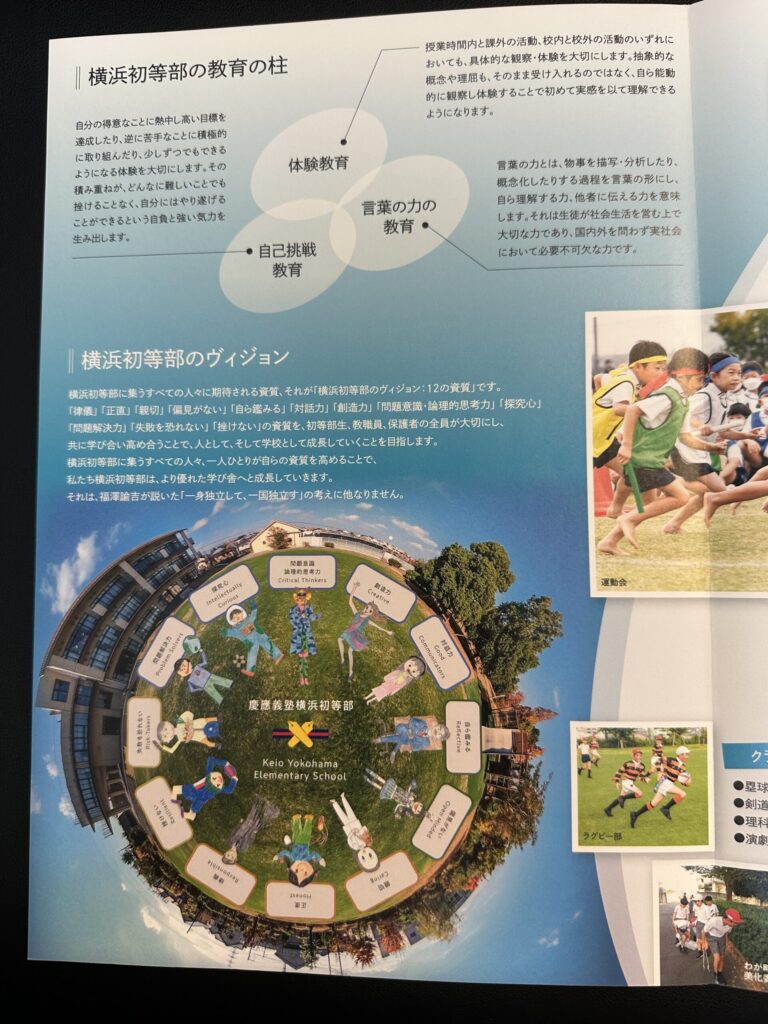

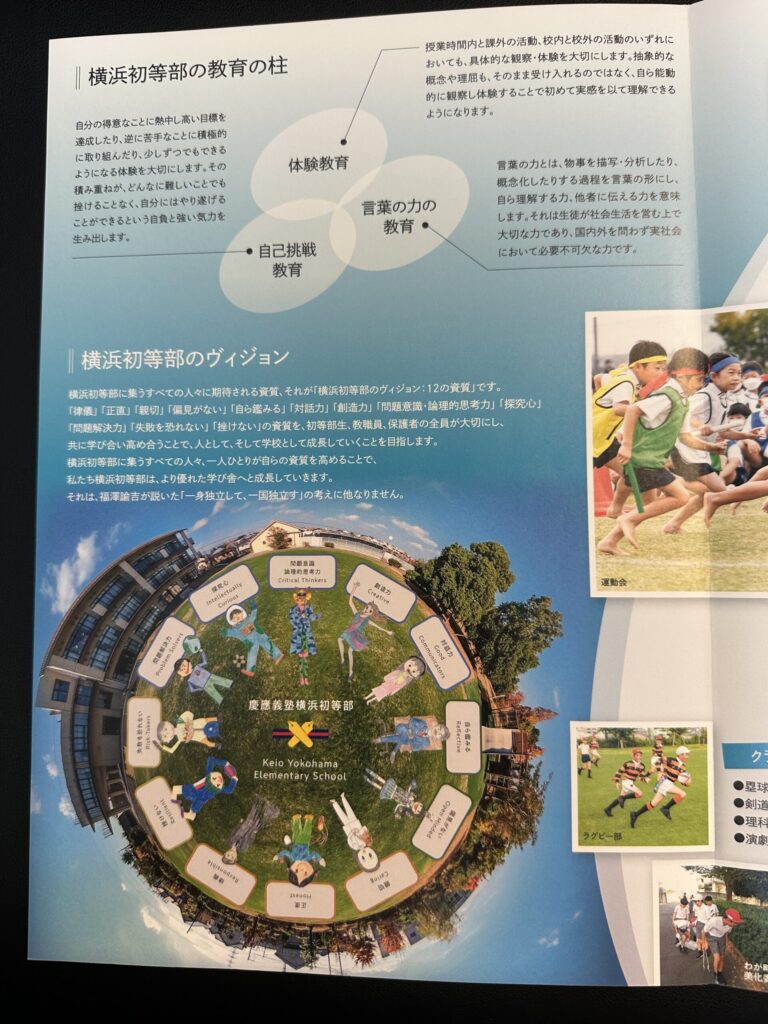

そのために日々の教育は基礎学力の重視はもとより、「体験教育」、「自己挑戦教育」、「言葉の力の教育」を三つの柱に展開しています。

初等部生に期待する資質は、福澤先生の「身体健康精神活発」と「敢為活発堅忍不屈の精神」の二語に集約できます。強健な身体、気力と快活さに富んだ精神、そして、積極的に活動する姿勢、何事があっても屈しない心があって初めて、将来の益々複雑で変化の激しい時代において、直面する様々な困難に粘り強く取り組むことができると考えるからです。

授業時間内と課外の活動、校内と校外の活動のいずれにおいても、具体的な観察・体験を大切にします。抽象的な概念や理屈も、そのまま受け入れるのではなく、自ら能動的に観察し体験することで初めて実感を以て理解できるようになります。

言葉の力とは、物事を描写・分析したり、概念化したりする過程を言葉の形にし、自ら理解する力、他者に伝える力を意味します。それは生徒が社会生活を営む上で大切な力であり、国内外を問わず実社会において必要不可な力です

自分の得意なことに熱中し高い目標を達成したり、逆に苦手なことに積極的に取り組んだり、少しずつでもできるようになる体験を大切にします。その積み重ねが、どんなに難しいことでも挫けることなく、自分にはやり遂げることができるという自負と強い気力を生み出します。

横浜初等部に集うすべての人々に期待される資質、それが「横浜初等部のヴィジョン:12の資質」です。

「律儀」「正直」「親切」「偏見がない」「自ら鑑みる」「対話力」「創造力」「問題意識・論理的思考力」「探究心」

「問題解決力」「失敗を恐れない」「挫けない」の資質を、初等部生、教職員、保護者の全員が大切にし、共に学び合い高め合うことで、人として、そして学校として成長していくことを目指します。

横浜初等部に集うすべての人々、一人ひとりが自らの資質を高めることで、私たち横浜初等部は、より優れた学び舎へと成長していきます。

それは、福澤諭吉が説いた「一身独立して、一国独立す」の考えに他なりません。

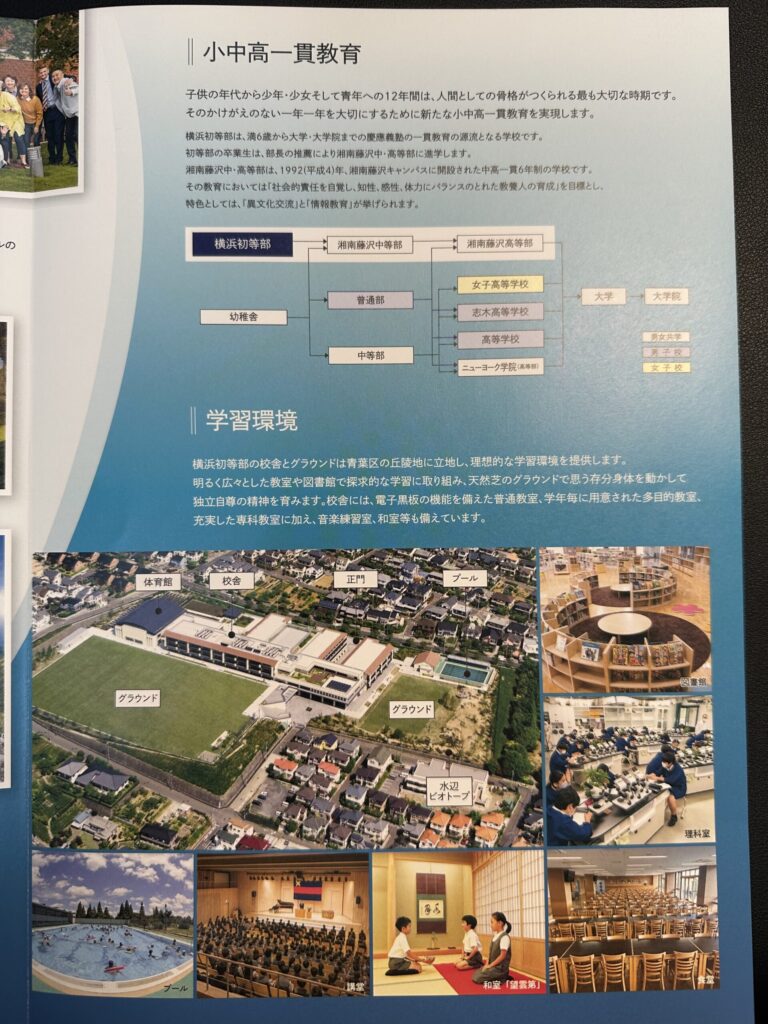

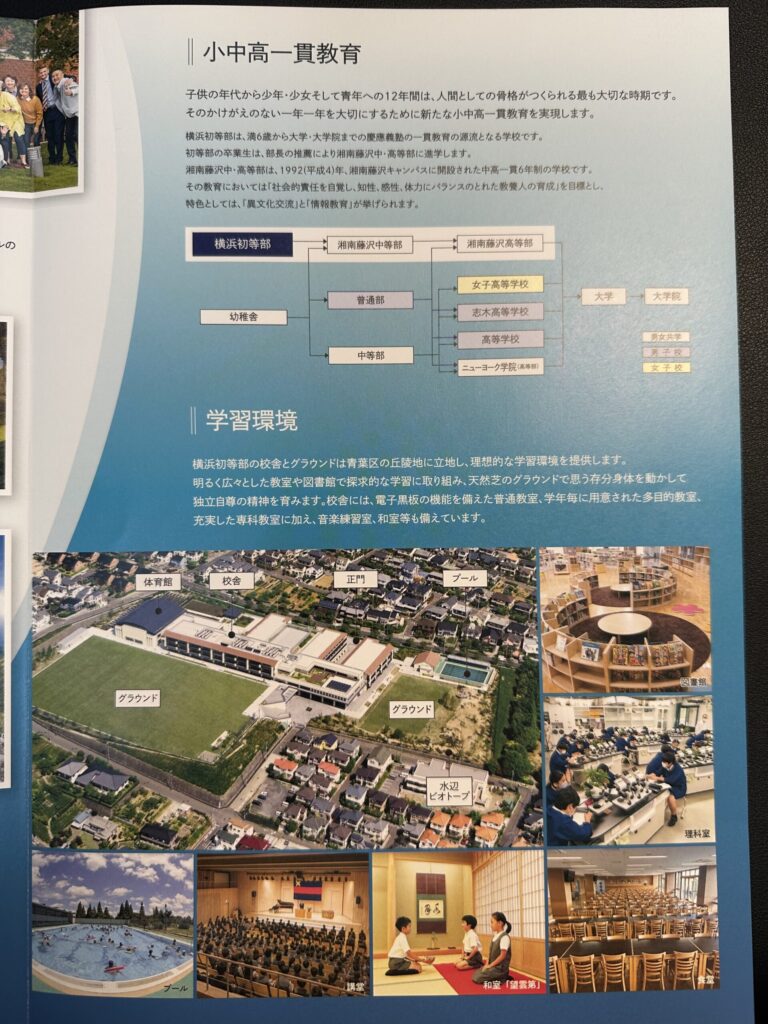

横浜初等部は、幼稚舎と並んで、満6歳から大学・大学院までの慶應義塾の一貫教育の源流となる学校です。初等部の卒業生は、部長の推薦により湘南藤沢中・高等部に進学します。

湘南藤沢中・高等部は、1992(平成4)年、湘南藤沢キャンパスに開設された中高一貫6年制の学校です。その教育においては「社会的責任を自覚し、知性、感性、体力にバランスのとれた教養人の育成」を目標とし、その特色としては、「異文化交流」と「情報教育」が挙げられます。

「異文化交流」については、英語の教育では、英語科の教員の約半数がネイティブスピーカーで、「英語について学ぶ」のではなく「英語で何かができるようになる」ことを目指した授業を行っています。また、海外留学プログラムでは、独自の短期留学プログラムを拡充しており、現在では、イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国の6カ国で計10校との交換留学プログラムがあります。このような環境の中で、全生徒が多くの刺激を受けながら6年間を過ごしています。

「情報教育」では、コンピュータやネットワークのリテラシーに関する教育等を通じて、社会に氾濫している情報の中から情報の価値を正しく判断する力を身に付け、これからの社会のリーダーとしての資質を育むことを目標にしています。また、その趣旨は各教科に広がり、社会科では統計グラフの作成をはじめ、資料から情報を読み取り、それをまとめる作業に力を入れたり、数学科ではデータサイエンスの教育に力を入れたりしていますが、それらの教育水準は高い評価を得ています。

一方で、百人一首大会や能・狂言鑑賞会が毎年実施されて来たことが示すように、まさに「バランスのとれた教養人」育成のために、日本の古典に親しむことにも力を入れています。

湘南藤沢高等部の卒業生は他の義塾の高等学校と同様に、推薦によりほぼ全員が義塾の全学部に進学しています。

横浜初等部と湘南藤沢中・高等部では、大学までを見据えた新たな小・中・高一貫教育の実現を目指して、基礎学力の重視、教育内容上の連続性に留意しながら、カリキュラムの充実に向けて協力を行っています。また、個々の生徒については、進学という節目は大切にしながらも、12年間を通じて、発達段階に応じてきめ細やかに見守ることができる環境を大切にします。そのためにも、両校の教員が互いに一部の授業を兼務で担当するなど、相互に交流を深め、生徒一人一人を長い時間軸の中で、多面的・総合的に捉えるような姿勢が両校の学校全体に醸成されています。

【慶應義塾横浜初等部向け】厳選15科目のお得なパッケージはコチラ

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)