※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

1967年に設立された桐蔭学園小学校は神奈川県横浜市にある人気の私立小学校です。

この記事では、その難易度の指標として、倍率や偏差値などの情報に加え、学校の公式ホームページや学校パンフレットから、受験を検討されている方はもちろん、学校研究をされている方にも参考にしていただける情報をまとめました。

桐蔭学園小学校への入学志願者は例年500名ほどで、定員が60名ですので、倍率は8倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、桐蔭学園中等教育学校の偏差値は67となっています。(首都圏模試センター参考)

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

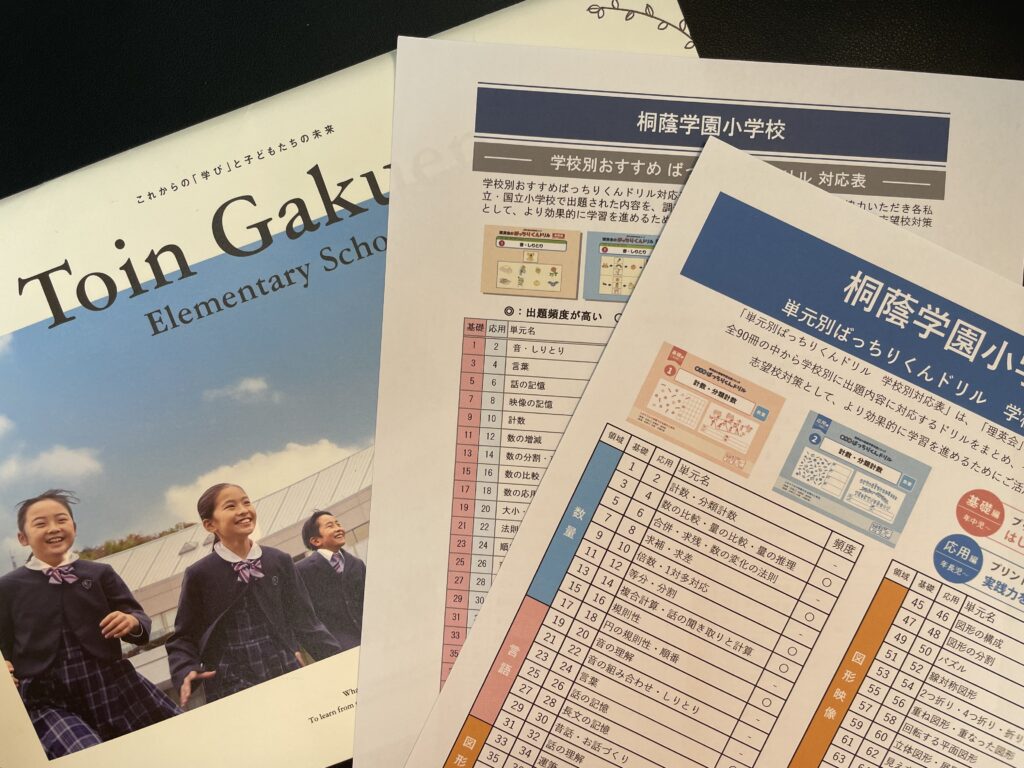

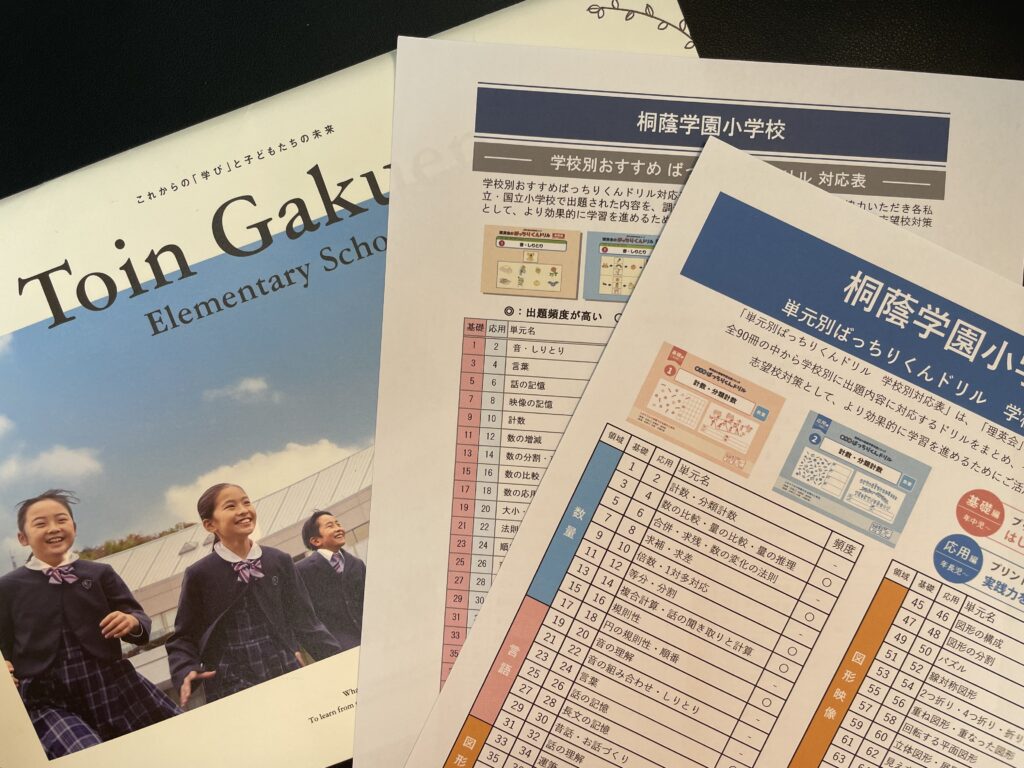

桐蔭学園小学校の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

【桐蔭学園小学校向け】厳選13科目のお得なパッケージはコチラ

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「桐蔭学園小学校」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

2025年度入試「桐蔭学園小学校」

【ペーパー】

・お話の記憶(短い文章を聞き、合う絵にマルをつける)

・二つ折り

・1対多対応

2024年度入試「桐蔭学園小学校」

■ペーパー

・短文記憶

・数量

・観覧車

2023年度入試「桐蔭学園小学校」男子

・お話の理解

お買いものに行きました。出てきそうなもの3つに丸をつけましょう。

・数量

ねことぞうのあめの数を同じにするには、ねこはいくつあげればよいでしょう。

お皿に入っているクッキーを仲良く分けたら、1人何個もらえますか。

・推理

一番上の積み木を下に、次の積み木をその上に、一番下の積み木をその上にのせると模様の順番はどうなりますか。

2023年度入試「桐蔭学園小学校」女子

・お話の理解

・数量

絵は違いましたが、内容は男子と同じだったようです。

・推理

一番上の積み木を下に、次の積み木をその上に、一番下の積み木をその上にのせると模様の順番はどうなりますか。

・等分

富士チャイルドアカデミー

◆ペーパーテスト

1 言語推理

2 置き換え

3 切り取り展開図

男女で少し内容は変わりますが分野は同じです。

2025年度の置き換えや2024年度の分割は、過去にあまり出題されていません。近年、出題傾向が少し変わってきています。基礎的な問題ですが、ケアレスミスもでやすいものが多く、注意深くしっかり考えていく必要があります。早めの傾向把握と対策でしっかりと準備をしましょう。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

桐蔭学園小学校の説明会で「どのようなお子さんを求めていますか」という質問に対して、校長先生は「わが校にはたくさんの個性が必要です。そのため、いろいろなタイプのお子さんに集まってほしいと考えています」と語っています。つまり、特定の性格や能力を持つ子どもだけを評価するのではなく、それぞれの個性を大切にするという姿勢が基本にあります。

リーダーシップのある子、落ち着いて物事に向き合える子、明るく陽気で周囲を盛り上げる子―どんなタイプであっても、その長所をしっかり表現できるかどうかが重要です。自分の強みを理解し、それを自然に示せる子どもが選ばれやすいと言えます。

近年の入試では学力試験よりも行動観察の比重が大きくなっています。これは、桐蔭学園小学校が「自己肯定感を伸ばすことが学力につながる」という考え方を重視しているからです。授業でも相互対話やアクティブラーニングを積極的に取り入れ、子ども同士が刺激し合う場を設けています。

そのため、入試でも一方的に自分をアピールするのではなく、周りと一緒に取り組む姿勢が求められます。たとえば、行動観察の場面でお友達を認めたり励ましたりできる子、失敗を笑顔で受け止めて再挑戦する子など、集団の中で楽しみながら協力できる子が評価されやすいのです。協調性のある姿勢は、入学後の学校生活でも大切にされます。

学校では「思いやりを持ったお子さまに来ていただきたい」との言葉が繰り返し伝えられています。桐蔭学園小学校は学年間の交流が活発で、高学年が新入生をサポートする仕組みが整っています。給食の配膳を手伝ったり、休み時間に一緒に遊んだりと、年齢を超えて助け合う場面が多くあります。

また、運動会や文化祭(桐蔭まつり)も児童主体で運営されるため、年齢や性格の違いを認め合いながら進めていく必要があります。こうした学校生活では、相手の立場を理解しようとする思いやりが欠かせません。入試でもその素養を垣間見られるような場面が多く設定されており、相手を思いやる気持ちを自然に行動で示せる子どもが高く評価されます。

合格する子の特徴は、生まれ持った性格だけで決まるわけではありません。日常生活の中での経験や家庭での関わり方が、その子らしさを育む大きな要素となります。たとえば、自分の良さを理解し表現できる子になるには、日々の生活で親から「あなたのおかげで楽しい気持ちになれたよ」と具体的に褒めてもらうことが重要です。こうした積み重ねによって、自分の個性を肯定的に受け止め、自然に表現できるようになります。

また、協調性や思いやりを育むには、家族の中で役割を交代しながら遊びや生活を経験することも効果的です。トランプやカルタの進行を子どもに任せる、配膳をお願いする、といった小さな取り組みが、他者への理解につながります。

桐蔭学園小学校の入試で求められるのは、特別に優れた学力や突出した能力ではなく、個性を持ち、協調性や思いやりを行動で示せる子どもです。自分の強みを理解し、周りとともに楽しみながら過ごせる姿勢が大切にされます。入学後も学年を超えた交流や児童主体の活動が多いため、こうした特徴を持つ子どもが学校に適した人材として選ばれるのです。

【桐蔭学園小学校向け】厳選13科目のお得なパッケージはコチラ

桐蔭学園小学校には「一般選抜」と「アドベンチャー入試」の2つの方式があります。出願にあたっては、この2つのうちいずれか一方しか選ぶことができません。一般選抜では例年およそ60〜70名、アドベンチャー入試では10名前後が合格者として選ばれています。日程についても異なっており、一般選抜は神奈川県内の私立小学校入試が集中する10月中旬、アドベンチャー入試は11月1日に実施されます。そのため、都内の学校との併願を考える家庭にとっては日程調整が重要な課題となります。

ここでは一般選抜を中心に見ていきます。試験は2日間にわたり行われ、初日に男子、翌日に女子が受験します。受験者は1日をさらに4〜5組に分けられ、同じ試験を複数回に分けて実施されます。受験時間は願書受付順に割り振られますが、学校側は「出願順や受験番号の早い遅いによって優劣は一切つけない」と明言しています。実際に最後尾の番号で合格した受験者も多く、公平性を重んじた姿勢がうかがえます。

一般選抜では、知能テスト・行動観察・児童面接(自由遊びの間)の3つの要素で構成されています。知識量だけを問うのではなく、多角的に子どもの特性や適性を見極めようとするのが大きな特徴です。

知能テストでは「お話の理解」「数量」「推理」といった標準的な課題が出題されます。問題数は各分野で1問程度と少なく、全体のボリュームは控えめです。学力偏重ではなく、子ども本来の理解力や思考力を見ようとする意図が感じられます。特に「お話の理解」では単純な暗記ではなく、記憶力だけでなく想像力や推理力を発揮することが求められます。

行動観察は「自由遊び」と「集団製作」の2つの形式で実施されます。自由遊びでは「スポーツ」または「工作」から好きな方を選んで活動します。スポーツではボーリングや輪投げ、工作では折り紙・お絵描き・ドミノ遊びなどが用意されていました。素直で自然な反応を見せる子どもは好印象を与えやすいと考えられます。

集団製作では男子は素材を組み合わせて長いひもを作り、女子はカプラや割り箸、モールなどを使ってできるだけ高い塔を積み上げる課題が出題されました。成果物の完成度や勝敗ではなく、協力する過程でどのような役割を果たすか、どのような発言や行動で周囲と関わるかが重視されます。子どもたちは試験官の声掛けに励まされ、終了後には「ひものテストが面白かった」と振り返るほど、楽しみながら課題に取り組める内容になっていました。

行動観察中の自由遊びの時間に、試験官が一人ずつ呼び出して児童面接を行います。名前や住所、電話番号といった基本的な事項の確認に加え、「幼稚園や保育園で楽しいことは何ですか」「好きな遊びは何ですか」といった質問がされます。また、写真を見せて「この子に名前をつけてください」「この雲は何の形に見えますか」といった、想像力を問う質問も出されました。

面接の内容は単に知識を確認するのではなく、子どもらしい素直さや発想力、表現の仕方を見ていると考えられます。学校としても「さまざまなタイプの子どもに入学してほしい」としており、画一的な答えよりも、その子らしい個性がにじむ受け答えが評価されやすい傾向があるといえます。

桐蔭学園小学校の試験は、知能・行動・面接を組み合わせて子どもの多面的な力を見極める形式です。単に学力を競わせるのではなく、想像力や協調性、素直さといった人間的な側面を含めて評価する点が特徴です。子どもらしさを大切にした内容になっており、型にはめた受験対策よりも自然な振る舞いが結果につながりやすい試験といえるでしょう。

【桐蔭学園小学校向け】厳選13科目のお得なパッケージはコチラ

桐蔭学園小学校が大切にしているのは「子どもの個性を生かす」ことです。そのためには、まず家庭の中でお子さまが自分の良さを理解し、表現できるようになることが欠かせません。そのための具体的な方法が「褒め方」です。

ただ「元気だね」「優しいね」といった抽象的な言葉ではなく、日常の中で具体的な行動を取り上げて褒めることが効果的です。たとえば「おもしろいお話でお母さんを笑顔にしてくれてありがとう」「いつも元気いっぱいで、一緒にいるとお父さんも楽しくなるよ」といった言葉をかけると、お子さまは自分の強みを意識できるようになります。これを毎日の習慣にすることで、自然と自分の個性を肯定的に受け止める力が育ちます。

桐蔭学園小学校では、語彙力や表現力の基盤となる読書を重視しています。単に言葉を覚えるだけでなく、本を通じて相手の気持ちや状況を理解する力を養うことができるからです。

家庭でできる取り組みとしては、寝る前の読み聞かせが効果的です。年長児になると自分で文字を読めるようになる子も増えるため、親子で役割を交代して読むのも良い方法です。たとえば1冊は保護者が読み聞かせ、もう1冊はお子さまが声に出して読む、といった形で進めれば、親子で双方向の読書体験ができます。こうした習慣は、入学後の学びにも直結する力を養います。

協調性や思いやりを育てるには、家庭での遊びも大切な教材になります。トランプやカルタなどのゲームでは、普段は大人が担っている役割をお子さまに任せてみましょう。カードを配る、読み札を読む、進行役をするなど、いつもと違う役割を経験することで、子どもは「普段自分を助けてくれている人の立場」を実感できます。

最初はうまくできずに戸惑うこともあるでしょう。しかし、その経験が相手を思いやる心を育てるきっかけになります。相手の気持ちを想像し、協力しながら物事を進める練習は、入試で重視される行動観察にもつながる大切な準備となります。

受験準備というと特別な教材や習い事を想像しがちですが、桐蔭学園小学校の入試で評価される力は、日常生活の中で自然に育てられるものです。食事の準備を手伝ってもらう、買い物で簡単な計算をしてもらう、外出時に周囲の自然を観察するなど、小さな工夫で学びや思いやりを伸ばすことができます。

こうした日々の積み重ねは「この子らしさ」を形づくり、試験や面接で自然に表れるものです。家庭で無理に型にはめる必要はなく、楽しみながら生活の中で育てていくことが最も大切です。

桐蔭学園小学校が求める「個性・協調性・思いやり」を育てるために、家庭でできることは決して特別なことではありません。具体的に褒める習慣をつける、読書を通じて語彙力と共感力を養う、遊びや生活の中で役割を交代しながら協調性を学ぶ。これらを日常に取り入れるだけで、自然に入試に求められる力が身についていきます。

【桐蔭学園小学校向け】厳選13科目のお得なパッケージはコチラ

桐蔭学園小学校の面接は、児童と保護者がそれぞれ別に行われるのが特徴です。お子さまの面接は試験当日の行動観察や自由遊びの時間に個別で実施され、保護者面接は事前に行われる形式となっています。所要時間はおよそ15分程度と比較的長めですが、質問数は4問前後と少なめです。そのため、一つひとつの質問に対して丁寧に答えることが求められます。

面接官は校長先生や教頭先生、主幹の先生などが担当し、場所は応接室や図工室など複数の会場に分かれています。父母がそろって臨むのが基本ですが、どちらか一方のみの場合には1人に対して4問程度の質問がされる形になります。質問は「お父様に」「お母様に」と指定されるため、あらかじめ役割を意識して準備をしておく必要があります。

保護者に対する質問は、志望理由や家庭の教育方針、学校への理解度などが中心です。代表的なものは次の通りです。

特に「グローバル化」への質問は他校ではあまり見られないものです。桐蔭学園小学校が教育方針として「国際社会で活躍できる力」を重視していることが反映されているといえます。保護者自身が世界の変化をどう捉えているかを問われるため、事前に自分の考えを整理しておく必要があります。

児童面接は自由遊びの時間に1人ずつ呼ばれて行われます。雰囲気は和やかで、日常の中の会話の延長のような質問が多く出されます。

このように、基本的な生活に関する質問と、想像力を試す質問が組み合わされています。答えに「正解」はなく、子どもらしい発想や素直な表現を大切にする意図が感じられます。

保護者面接では、願書に記載した内容との一貫性が特に重視されます。志望理由については、家庭の教育方針や子育ての方向性と学校の理念を結びつけて語ることが求められます。願書と面接で内容にずれがあると不自然な印象を与えてしまうため、事前に整理しておくことが不可欠です。

また、質問数が少ない分、一つひとつの回答の重みが大きくなります。長すぎず短すぎず、要点を押さえた答えを心がけることが大切です。学校説明会や公開授業に参加した経験を盛り込みながら話すと、学校への理解度や関心の高さが伝わります。

児童面接では、日常生活で身についている自然な受け答えや態度が評価されます。自由遊びから面接に呼ばれる際に気持ちを切り替えられるか、緊張しすぎず普段の姿を見せられるかといった点も観察されます。

桐蔭学園小学校の面接は、保護者と子どもそれぞれに焦点を当てた内容で構成されています。保護者には教育方針や志望理由を、子どもには個性や想像力を確認する質問が投げかけられます。数は多くありませんが、一問ごとに誠実に答えることが求められます。家庭での日常の関わり方や考え方が、そのまま試験場で表れるのがこの学校の面接の特徴です。

【桐蔭学園小学校向け】厳選13科目のお得なパッケージはコチラ

桐蔭学園小学校の願書は、Web出願を行った後に印刷して提出する形式がとられています。A4の普通紙に出力し、顔写真を貼付した上で記入を行います。Web出願時に写真をアップロードしている場合は、印刷された願書にすでに反映されるため貼付の必要はありません。

願書には以下のような項目があります。

この中で特に重視されるのは志望動機欄です。記載した内容はそのまま面接の資料として利用されるため、単なる願書の一部ではなく、入試全体を通して評価に影響を与える重要な要素となります。

募集要項には、志望動機の例として以下の3つが示されています。

2と3に該当する場合は、その点をまず記載するのが自然です。ただし、1については単に「学校の環境が良いから」という一般的な理由だけでは説得力に欠けます。重要なのは、自分の家庭の教育方針と学校の理念がどのように重なり合っているかを具体的に書くことです。

記載の流れとしては、以下のように構成するとわかりやすくなります。

このとき「具体的なエピソード」を入れることが大切です。たとえば、家庭での取り組みや子どもの普段の姿を交えて書くと、学校側に印象づけやすくなります。

桐蔭学園小学校の校訓には、

また、教育ビジョンとして「自ら考え判断し行動できる子どもたちを育てる」ことを掲げています。これらを志望動機に反映させることで、学校の方針と家庭の教育観が一致していることをアピールできます。

さらに、同校では「6つのキーコンピテンシー」を重視しています。

こうした理念や教育方針に触れながら、家庭でどのように子どもを育てているかを書き添えると、内容に厚みが出ます。

願書の志望動機欄には10本の罫線があり、11行分書けるようになっています。文字の大きさにもよりますが、400字程度を目安に書くときれいに収まります。少なすぎても物足りない印象を与えますし、多すぎても枠をはみ出してしまうため注意が必要です。

また、願書に記載する志望動機は面接で必ず確認されます。そのため、書いた内容と面接での発言に矛盾がないよう、家族で共有し、言葉の使い方まで一致させておくことが大切です。

桐蔭学園小学校の願書において最も重要なのは志望動機です。家庭の教育方針と学校の理念を重ね合わせ、具体的なエピソードを盛り込みながら400字程度にまとめることが理想です。願書は面接にも直結するため、準備不足のまま提出すると後の回答に一貫性を欠いてしまう恐れがあります。家庭で十分に話し合い、子どもに合った形で学校との相性を示すことが、合格への第一歩となります。

【桐蔭学園小学校向け】厳選13科目のお得なパッケージはコチラ

桐蔭学園では、子どもたちが身につけるべき資質・能力を「6 competencies (6つのキーコンピテンシー)」として位置付け、それらを身につける教育プログラムを実践しています。

疑問を抱き、他との違いや共通項を見出す楽しさを知り、考えたり発見したりし、それを論理的に他者に伝える力。

自ら「やりたいこと」を作り出し、自分の考えを深めたり、既存の考えを超えて新しい価値を見出し考える力。

自分に「できること」ではなく、「やりたいこと」を見つけ出し、何事も最後まで「やり抜こう」とする力。

自らを客観的に見つめ、何事にも意義や楽しさを見出して失敗を成功の糧として自分自身を成長させる力。

自分の行動をふり返り、相手のためを考えながら、互いを思いやり、尊重して切磋琢磨できる関係を築こうとする力。

新たな価値を見出したり、身近な集団や社会がよりよくなるように、自ら考え、判断しながら実行する力。

グローバル化が進み、人類の未来のために何ができるのかという視点で考えて行動することが求められる現代。本校では基礎学力だけではなく、真の「生き抜く力」を養い、使命感溢れるリーダーが育っていきます。

アクティブラーニング型授業とは、「主体的で対話的な深い学び」をとり入れた授業です。教師が一方的に知識伝達をする講義型だけの授業ではなく、ペアワークやグループワーク、ディスカッションなどの協働学習をはじめ、調べたり、まとめたり、プレゼンテーションしたりして、児童が主体的・対話的に取り組む学習形態です。全ての教科で積極的に展開しています。

探究では、順序立てて考えたり、見通しを立てて掘り下げたりしていくことで、次の「知りたい」「やりたい」に出会います。思考力や問題解決能力を育みながら、何事にも一生懸命にチャレンジしようとする心、最後まで諦めずに全力で向かう気持ちを大切にし、「もっとできるようになりたい」「もっと知りたい」「もっとやりたい」という主体性や向上心を養います。

総合学習や道徳の授業をはじめ、委員会活動や学校行事、異学年交流などを通じ、周囲に目を配り、コミュニケーションを図り、他者と協働できる力を磨きます。自らの力を生かして、身近な集団や社会がよりよくなるように行動できる人を目指します。また、自分の将来について考える機会として、総合学習での活動や、委員会や行事の運営をより一層児童主体にしています。

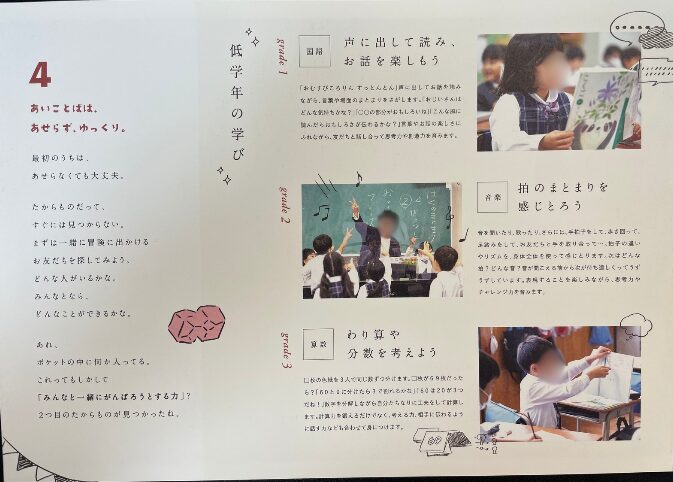

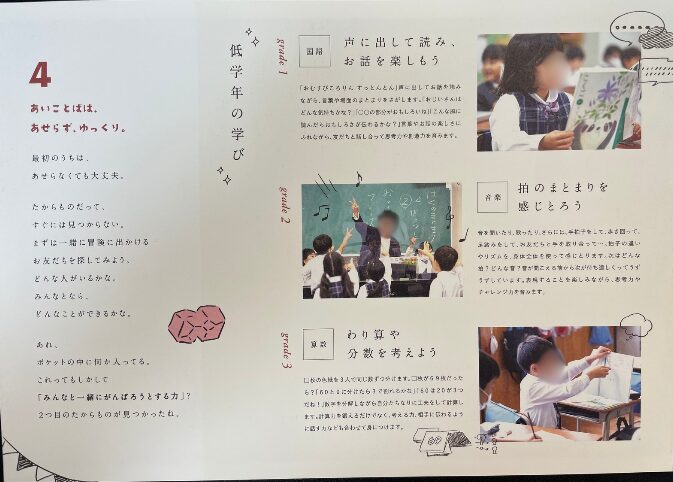

「おむすびころりん すっとんとん」声に出してお話を読みながら、言葉や場面のまとまりをさがします。「おじいさんはどんな気持ちかな?」「〇〇の部分がおもしろいね」「こんな風に読んだらおもしろさが伝わるかな?」言葉やお話の楽しさにふれながら、友だちと話し合って思考力や創造力を育みます。

音を聞いたり、歌ったり、さらには、手拍子をして、歩き回って、足踏みをして、お友だちと手を取り合って…・。拍子の違いやリズムを、身体全体を使って感じとります。次はどんな拍?どんな音?音が聞こえる前から次が待ち遠しくってうずうずしています。表現することを楽しみながら、思考力やチャレンジカを育みます。

口枚の色紙を3人で同じ数ずつ分けます。口枚が69枚だったら?「60と9に分けたら3で割れるかな」「60は20が3つだね!」数字を分解しながら自分たちなりに工夫をして計算します。計算力を鍛えるだけでなく、考える力、相手に伝わるように話す力なども合わせて身につけます。

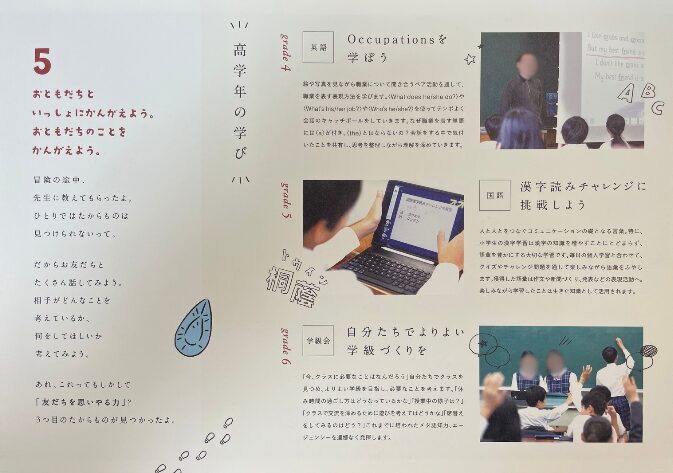

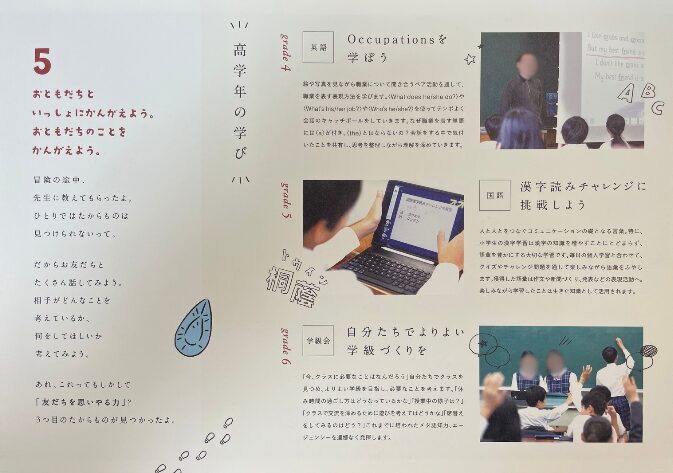

絵や写真を見ながら職業について聞き合うペア活動を通して、職業を表す表現方法を学びます。<What does he/she do?)や

<What’s his/her job?>や<Who’s he/she?>を使ってテンポよく会話のキャッチボールをしていきます。なぜ職業を表す単語には(a)が付き、<the>とはならないの?会話をする中で気付いたことを共有し、思考を整理しながら理解を深めていきます。

人と人とをつなぐコミュニケーションの礎となる言葉。特に、小学生の漢字学習は漢字の知識を増やすことにとどまらず、語彙を豊かにする大切な学習です。毎日の個人学習と合わせて、クイズやチャレンジ問題を通して楽しみながら語彙をふやします。獲得した語彙は作文や新聞づくり、発表などの表現活動へ。

楽しみながら学習したことは生きた知識として活用されます。

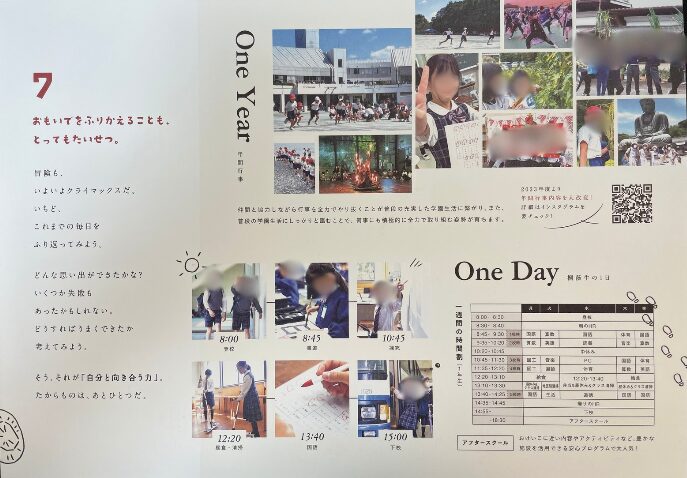

「今、クラスに必要なことはなんだろう」自分たちでクラスを見つめ、よりよい学級を目指し、必要なことを考えます。「休み時間の過ごし方はどうなっているかな」「授業中の様子は?」

「クラスで交流を深めるために遊びを考えてはどうかな」「席替えをしてみるのはどう?」これまでに培われたメタ認知力、エージェンシーを遺憾なく発揮します。

桐蔭学園では、学園理念である「自ら考え判断し行動できる子どもたち」育成のもと、学園を巣立った後も、力強く仕事や社会のあらゆる場面で活躍・貢献できる人を育成することを「新しい進学校のカタチ」と称して目指しています。

子どもたちは、一人ひとりが主役であり、無限の可能性を秘めた素晴らしい存在です。学園の校章である「桐」には、ほうおう古来より瑞鳥・鳳凰が宿るとされています。あまかけ千里万里を天翔る前に、かげ鳳凰がその力を養うのが桐掛の蔭。

おおとりこの学園で十分な力を養い育まれた「鳳の雛たち」は、この桐蔭から毎年次々と飛び立っています。

放課後は、子どもたちにとってとても大切な時間です。多様な体験機会があることで、新しい世界に出会い何かに挑戦したり、時間を忘れるくらい自分のやりたいことに夢中になったり・・。

子どもたちの声に寄り添いながら、ほっとできる場所、自分らしくいられる場所、そして「明日は何して遊ぼうかな!」とワクワクして行きたくなる、そんな居場所を目指しています。

アフタースクールは校内に設置されており、活動場所は全て学校施設内。移動の手間なく、安心安全に過ごすことができます。また、学校終わりにいつもの友達と一緒に遊ぶことができます。

運動・文化・学びなどバリエーション豊かな体験活動=プログラムを実施しています。子どもたちの興味・関心や知識を広げ、子どもの好きや得意、個性を伸ばすきっかけにも。子どもたちの主体性を大切にした、自由で自発的な活動にも力を入れています。

アフタースクールは、学年や保護者の就労状況等による利用制限がないことが一つの特徴です。学年を越えた交流ができることは、放課後の時間の良さでもあります。

桐蔭学園のアフタースクールは、日常的な小学校での学びにとどまらず、放課後の時間をより有効に、より有意義に過ごせる「学びの時間」として子どもたちに提供したい、社会で活躍されている多くの保護者の皆様の安心と期待に応えながらサポートしたいという考えに基づき、2015年に設立しました。本学園の教育理念である「自ら考え判断し行動できる子どもたち」の一助となるよう、本校のカリキュラムの延長線上の活動として、楽しく学んだり、体験できる時間として提供されています。多くのスタッフや専門の講師陣による、社会的な学びにも触れられる機会として提供される豊富なプログラムや、学年の枠を超えた子どもたちの関りの中から、主体性や共同性、社会性も広がります。どれも「与えられる活動」ではなく、子どもたち自身が興味・関心をもって、自ら選び、参加し、体験することで育っていく「主体的かつ協働的な活動」になっています。

【桐蔭学園小学校編】お得な13科目:学校別ばっちりパック!全問音声付き!

【数量系】 数の分割・分配(問題20ページ) 数の構成(問題20ページ) 数の比較・釣り合い(問題20ページ) 【図形系】 回転図形(問題20ページ) 積み木・立体図形(問題20ページ) サイコロの展開(問題20ページ) 置き換え(問題20ページ) 同図形発見(問題20ページ) 【条件推理系】 地図上の移動(問題20ページ) 位置の移動(問題20ページ) すごろく(問題20ページ) 【言語系】 お話の記憶(問題10ページ) しりとり(問題20ページ)

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)