※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

東京農業大学稲花小学校は2019年度に開校して以来、都内でも屈指の人気校となっています。

進学校として知られる同校へ出願される方は学力を意識したご家庭が多く、ペーパー対策の重要性が知られています。

今回の記事では、東京農業大学稲花(とうか)小学校に合格されたご家庭にご協力いただいたオンラインインタビューの内容と学校のホームページから「覚えておきたい内容」をまとめました。

東京農業大学稲花小学校を受験される方はぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。

お受験プリント STORE では、パック商品の期間限定で20% Off キャンペーン中!

割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。

*注意事項*期間2026/2/28(土曜日)まで。

東京農業大学稲花小学校への入学志願者は例年900名ほどで、定員が72名ですので、倍率は12倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、東京農業大学第一高等学校中等部の偏差値は72となっています。(首都圏模試センター参考)

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

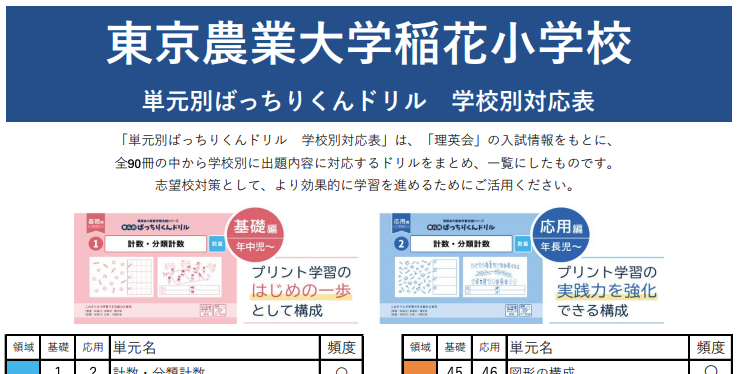

東京農業大学稲花小学校の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

【東京農業大学稲花小学校向け】厳選22科目のお得なパッケージはコチラ

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「東京農業大学稲花小学校」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

※頻出分野を基礎から入試レベルまで対策できる「学校別ばっちりパック」もご用意しています。

2025年度入試【東京農業大学稲花小学校】

【ペーパー】

・お話の記憶

・平面構成(パズル)

・積み木の見え方

・同頭語

・点つなぎ(鏡)

【行動観察】

・4~6人くらいのグループ

・模造紙に、ちぎった新聞紙で道を作って貼る。

・住んでみたいおうちなど描きたいものを決めて、クーピーで絵を描き、貼る。

・片付け

・チームごとに発表

2024年度入試【東京農業大学稲花小学校】

■ペーパー

・お話の記憶

・回転図形

・季節

・形の構成

・点図形

・関係のあるもの(仲間)

■行動観察

・チームでおうち作り(公園・スーパーマーケットを作ったチームもありました)

2024年度入試【東京農業大学稲花小学校】

<出題内容>

●ペーパー

・お話の記憶

・水のかさ

・季節

・点図形

・同形発見

・図形パズル

・位置の移動

●行動観察

・○の形を使って、自分の絵を描き、家族で楽しく遊んでいる絵を描く

・お店屋さんごっこ

お受験インデックス

・ペーパーテスト(表紙含め16ページ程度)

図形、数量、言語、記憶、推理・思考、常識、注意、知識、比較など

Mコンサルティング

内容は、お話の記憶、推理、数、水のかさ、図形、鏡映図、位置の移動、知識や常識となっている。

お話の記憶は600字ほどの長文で毎年出題されている。その中で質問が5問ほど問われる。

数に関しては、1対多対応を問われるもの等が問われる。

水のかさや濃度に関しても問われている。

図形問題は、回転図形がよく問われる。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

東京農業大学稲花小学校は、東京農業大学の附属校として設立されました。

最大の特色は、大学が長年培ってきた「食」「農」「環境」に関する教育資源を活用している点です。子どもたちは単に教科書で学ぶだけでなく、実際に農場や自然に触れる機会を通して、生きるうえで欠かせないテーマを小学校の段階から体験的に学んでいきます。

たとえば、校外学習では大学の研究農場を訪れ、自らの手で土を耕し、作物を育てる経験をします。こうした体験は、食べ物がどのように生まれ、私たちの生活を支えているのかを実感的に理解することにつながります。

同校では「体験を通じた学び」が徹底されています。低学年から観察や実験を取り入れた理科教育が行われ、自然や生き物に対する好奇心を育てます。高学年に進むと、さらに「探究型学習」へと発展し、テーマを自ら設定し、調べ、まとめ、発表する流れを繰り返します。

こうした学習の積み重ねは、論理的思考力や表現力を伸ばすだけでなく、学びを自分の力で深めていく主体性を育てることにつながります。中学・高校以降の学習態度にも直結する土台作りが意識されているのです。

国際社会を意識した英語教育も導入されています。ネイティブ教員との交流や、アクティビティ型の授業によって「使える英語」を自然に体験し、外国語への抵抗感を減らす工夫がなされています。

さらに、食や農業をテーマとしたカリキュラムと国際理解が結びついている点もユニークです。たとえば「世界の食文化」を学ぶ授業を通じて、単なる語学力の習得にとどまらず、異文化を尊重する態度を育んでいます。

東京農業大学稲花小学校が育てたい子ども像は、「素直さ」と「探究心」を併せ持つ子どもです。学校説明会などでも、「できることそのものよりも、やろうとする姿勢を大切にしてほしい」と語られています。

この姿勢は、入試でも重視される観点です。学力面の評価はもちろんですが、面接や行動観察を通じて「物事に素直に向き合う姿勢」や「知りたいと思う気持ち」を持っているかどうかが注目されます。

保護者にとって大切なのは、この教育理念を理解し、日々の生活で子どもに自然や食への関心を持たせる工夫をすることです。

たとえば、家庭菜園を一緒に楽しんだり、食卓で食材のルーツを話題にしたりする小さな積み重ねは、入学後の学びを豊かにするだけでなく、入試で自然に表現できる経験にもなります。

親子面接では「ご家庭でどのように自然や食に関心を持たせているか」が話題になることも多いため、学校の教育方針と家庭での取り組みが一致しているかが重要なポイントとなります。

東京農業大学稲花小学校の教育方針は、都市部にいながらも自然体験を基盤に学びを積み重ねられるという大きな魅力を持っています。

自然を尊び、探究心を大切にし、異文化を理解する姿勢を育む。その理念を家庭も共鳴し、実践できるかどうかが、志望校としてふさわしいかどうかを左右するカギとなるでしょう。

東京農業大学稲花小学校の入試は、大きく分けて ペーパーテスト・行動観察・面接 の三つで構成されています。ペーパーテストでは基礎学力や思考力を、行動観察では協調性や社会性を、面接では家庭の教育方針や子どもの素直さを確認するという三層構造になっています。

いずれか一つだけが突出して優れていれば合格できるというものではなく、総合的なバランスが問われる点が特徴です。

ペーパーテストは言語・数量・図形・常識・記憶の領域から幅広く出題されます。

特に次のような分野がよく取り上げられます。

ペーパー対策はドリル形式だけでなく、家庭の体験や会話から学びを広げる意識がポイントです。

【東京農業大学稲花小学校向け】厳選22科目のお得なパッケージはコチラ

行動観察では、子どもが集団の中でどのように行動するかを細かく見られます。内容としては、グループでの制作活動や簡単なゲームなどが中心です。

評価されるポイントは次の通りです。

稲花小学校が求める「素直さ」「探究心」は、行動観察でも色濃く現れます。自分だけが目立つのではなく、仲間と一緒に活動しながらも意欲的な姿勢を示すことが評価されるでしょう。

親子面接は、子ども1人に対し保護者2名が同席する形式で行われることが多いとされます。面接官は先生に加え、シスターや複数の教員で構成される場合もあります。

質問内容は以下のようなものが一般的です。

保護者の回答は「立派な教育論」である必要はありません。むしろ、日常生活の中で自然や食に関心を持たせている実体験を語れることが重要です。たとえば「家庭菜園を一緒にしている」「食卓で野菜の産地の話をしている」といった具体例は大きな説得力を持ちます。

入試を通じて学校が見ているのは「素直に学ぶ姿勢」と「好奇心を持つ心」です。ペーパーで高得点を取ること以上に、行動観察や面接で子どもの自然な姿が学校の理念に合っているかどうかが重視されます。

そのため、受験準備においては「ペーパーを解ける子」に仕上げるだけでなく、家庭の中で探究心を大切にし、自然や食に触れる機会を増やすことが有効です。学校側が評価するのは「今の完成度」ではなく「伸びしろ」です。

東京農業大学稲花小学校の入試は、知識や技術だけでは突破できません。ペーパーテストでは基礎力と理解力を、行動観察では協調性や積極性を、面接では家庭の教育姿勢を確認されます。

受験を目指す家庭は、ドリル学習だけに偏らず、日常生活を学びにつなげる工夫を意識すると良いでしょう。

東京農業大学稲花小学校の1日は、子どもたちの集中力や生活リズムを意識した時間割で構成されています。

午前中は主要教科に重点を置き、算数や国語などの基礎力を高めます。午後は体験型授業や芸術活動、探究活動が配置されることが多く、頭と体をバランスよく使えるように工夫されています。

また、休み時間や昼食の時間も大切な学びの場です。農大系列校らしく「食育」が日常生活に組み込まれており、食堂では季節の食材やバランスの取れた献立が提供されます。食べることを通じて健康や感謝の心を学ぶ姿勢が養われていきます。

主要教科の国語・算数・理科・社会に加え、英語や音楽、図工など幅広い科目が設けられています。特に国語教育は「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく育てることを重視しており、低学年から音読や表現活動が盛んに行われます。

算数では、計算力の基礎固めに加えて「なぜそうなるのか」を考えさせる授業が多く、子どもたちの論理的思考力を伸ばすことにつながっています。理科や社会は体験と結びついた授業が多く、観察・実験・調査活動を通じて、自分で気づき、考える力を育んでいます。

稲花小学校ならではの特色は、大学の研究施設や農場を活用した学びです。子どもたちは畑で作物を育てたり、自然観察を通して生命の営みに触れたりします。農作業の体験は単に農業の知識を得るだけではなく、自然の恵みに感謝する心を養い、食や環境への意識を高めます。

また、学んだことを生活に結びつける指導も行われます。収穫した野菜を調理して食べる授業では「作る」「食べる」「学ぶ」が一体化し、子どもたちの体験がより深い理解へとつながります。これらの活動は、同校の教育理念である「食・農・環境」を実際に体感できる貴重な機会となっています。

英語教育は早期から実施され、コミュニケーション力を中心に伸ばしていきます。ネイティブ教員と一緒に歌やゲームを通じて学び、英語を「勉強」としてではなく「自然に身につける言葉」として体験できる点が特徴です。

また、食や農業をテーマにした国際理解の授業では、世界各国の食文化や生活習慣を紹介し、異文化への興味と尊重の気持ちを育みます。単なる語学習得にとどまらず、グローバルな視点を持つきっかけとなります。

音楽や図工の授業も重視されています。自分の思いを形にする経験は、自己表現力や創造力を養う大切な要素です。発表会や作品展示を通じて「努力の成果を人に伝える」喜びを味わうことができます。

体育は体力づくりに加え、協調性やルールを守る精神を育てる内容が多く、チームでの活動や運動会などを通じて「仲間と力を合わせる大切さ」を学びます。

年間を通して、自然や季節に触れる行事が数多く設定されています。遠足、運動会、学芸会のほか、農業体験や環境学習を取り入れた特別活動があります。

特に農業体験は学校生活の柱となる行事で、子どもたちにとって「学んだことが生活と結びつく」実感を持てる大切な機会です。

さらに、宿泊行事や野外活動を通じて仲間との絆を深め、自立心や責任感を育む教育も行われています。

こうした日々の学校生活を通じて、稲花小学校の子どもたちは以下の力を自然に伸ばしていきます。

単なる学力の習得にとどまらず、人間としての幅広い成長を目指すカリキュラムが実践されているのです。

東京農業大学稲花小学校の学校生活は、「学ぶ」「体験する」「表現する」をバランスよく組み合わせた独自のカリキュラムによって支えられています。自然と触れ合い、仲間と協働し、国際的な視野も育てられる環境は、子どもたちの成長にとって大きな財産となるでしょう。

東京農業大学稲花小学校の入試は、ペーパーテストだけでなく、行動観察や面接を通じて「家庭の教育方針」や「子どもの日常の姿」まで丁寧に見られます。そのため、家庭での準備は単なる学習にとどまらず、子どもが日々の生活を通じて成長できる環境づくりが大切です。

保護者が意識しておくべきことは、学力・生活習慣・社会性・家庭の一貫した方針 の4つをバランスよく整えることです。

ペーパーテスト対策としては、年長の段階で基礎的な問題に自信を持てるように仕上げていくことが求められます。特に「お話の記憶」「数量」「図形」「常識」といった頻出分野は、日常の会話や遊びを通して自然に触れさせることが有効です。

例えば、絵本の読み聞かせ後に内容を質問する習慣を持てば「記憶と理解力」が鍛えられますし、料理や買い物の場面で「数」や「量」に触れる機会を作れば数量感覚が育ちます。

加えて、稲花小学校らしい「食や自然」に関する知識を積み重ねることもポイントです。家庭菜園を一緒に行ったり、旬の食材を食卓で話題にしたりといった取り組みが、学習の土台となる知識や関心を深めます。

入試では、机上の学力だけでなく「基本的な生活習慣」ができているかどうかも見られます。具体的には以下の点が重要です。

これらは特別な訓練ではなく、日常の積み重ねで自然に身につけていくものです。特に「自分でできることを自分で行う習慣」を家庭で意識させると、入試の場でも落ち着いた振る舞いにつながります。

行動観察で重視されるのは「協調性」と「思いやり」です。家庭では兄弟姉妹や友だちとの関わりの中で、次のような経験を積ませることが大切です。

これらは一見小さなことに思えますが、学校側が重視する「人と共に学び成長する姿勢」につながります。親が率先して手本を見せることで、子どもも自然に身につけやすくなります。

親子面接では、保護者の考え方や家庭の雰囲気がそのまま伝わります。無理に立派な教育論を語る必要はなく、家庭でどのように子どもと関わり、どんな価値観を大切にしているか を具体的に話せるようにしておくことが重要です。

例えば「家庭菜園を通じて自然に触れることを大切にしている」「毎日の食卓で食材の産地や季節の話をしている」といった日常の取り組みを紹介すれば、学校の教育理念とも自然に結びつきます。

子どもに対しても、無理に答えを覚えさせるのではなく「自分の気持ちを素直に言える練習」をしておくと安心です。

受験準備は母親だけでなく、父親の役割も大きいのが特徴です。面接では両親そろっての参加が一般的であり、家庭の一体感が試されます。夫婦で教育方針をすり合わせ、共通の言葉で話せるようにしておくことが求められます。

また、子どもとの関わり方について父母がそれぞれの立場で役割を果たすことが、入試当日の安心感にもつながります。

稲花小学校が重視する「探究心」や「自然との関わり」は、日常生活に取り入れやすい要素です。

こうした取り組みは特別な教材を用いなくてもでき、子どもの興味を引き出すうえで効果的です。受験勉強と家庭生活を切り離さず、「日常=学び」として取り組むことが合格への近道になります。

東京農業大学稲花小学校の入試対策において、家庭の準備は「勉強」以上に重要な意味を持ちます。学力面だけでなく、生活習慣や社会性、家庭の教育方針を整えることが求められます。

保護者自身が自然や食を大切にし、その価値観を子どもと共有することで、学校が求める子ども像に自然と近づいていくでしょう。

東京農業大学稲花小学校は、学力だけでなく「自然との共生」や「食育」を重視する数少ない学校です。大学附属という強みを活かし、農場や研究施設での体験を通じて、教科書の知識にとどまらない学びを提供しています。

また、大学まで一貫した教育環境を背景に、子どもたちが長期的に成長できる土台を持つ点も安心材料です。

一方で、入試ではその特色に合った子どもや家庭を求めているため、志望理由や家庭の教育方針との整合性が重視される傾向があります。学校の理念をしっかり理解したうえで準備することが不可欠です。

首都圏には数多くの私立小学校がありますが、稲花小学校のように「農業」や「食」を教育の中心に据える学校はほとんどありません。多くの私立小が「伝統」「進学実績」「国際教育」などを強調するのに対し、稲花は「自然体験」「環境」「生活力」を重視する独自路線を取っています。

これは、単に学力を伸ばすだけでなく、将来どんな大人になってほしいかという価値観に直結する部分です。保護者自身が「自然や食をどう考えるか」「子どもにどんな体験を与えたいか」を見つめ直すことが、学校選びの指針となるでしょう。

学校選びでは、子どもの性格や興味との相性を考えることが大切です。稲花小学校は、外遊びや観察、実験など体験的な学びを多く取り入れているため、好奇心が旺盛で自然や動物に関心のある子どもにとっては理想的な環境です。

逆に、机上の勉強を好むタイプや、競争的な進学実績を強く望む家庭にとっては、他校の方が合う場合もあります。学校の教育方針と家庭の価値観がずれてしまうと、入学後の生活に違和感が生じることもあるため、入学前にしっかり検討する必要があります。

稲花小学校の教育理念を支えるのは、家庭での姿勢でもあります。

例えば「食事を大切にする」「自然と関わる時間を持つ」といった姿勢は、学校だけに任せるものではなく、家庭の生活習慣と連動してこそ意味を持ちます。

入試においても、保護者が自らの考えを言葉にし、日常生活で実践している姿を伝えられるかどうかが重要です。教育方針が一致していれば、学校との相性も高まり、子どもも安心して学ぶことができます。

受験準備は合格のためだけでなく、家庭にとって大きな学びの機会でもあります。親子で自然体験をしたり、旬の食材に関心を持ったりする過程は、入試対策であると同時に、子どもの人間的成長を促す営みです。

こうした積み重ねは、仮に進学先が別の学校になったとしても、必ず子どもの力となります。入試準備を「特別な勉強」と捉えるのではなく、「日常の中で育つ力」として考えることが、受験期を前向きに過ごすための鍵となります。

最終的に志望校を決める際には、次の3つの視点を持つと整理しやすいでしょう。

稲花小学校は「自然や食と共に生きる姿勢」を重視する学校であり、この点に共感する家庭にとっては最良の選択肢となるはずです。

東京農業大学稲花小学校は、独自の教育方針と豊かな自然環境を生かした学びが特徴の学校です。家庭がどのような教育観を持ち、子どもにどんな環境を与えたいかによって、その魅力は大きく変わって映るでしょう。

単なる学力だけでなく、「自然を尊重し、食を大切にする子どもを育てたい」という思いを持つ家庭にとって、稲花小学校は強くおすすめできる選択肢です。学校の理念を理解し、家庭の教育方針と結びつけて準備を進めることが、合格への第一歩となるでしょう。

【東京農業大学稲花小学校向け】厳選22科目のお得なパッケージはコチラ

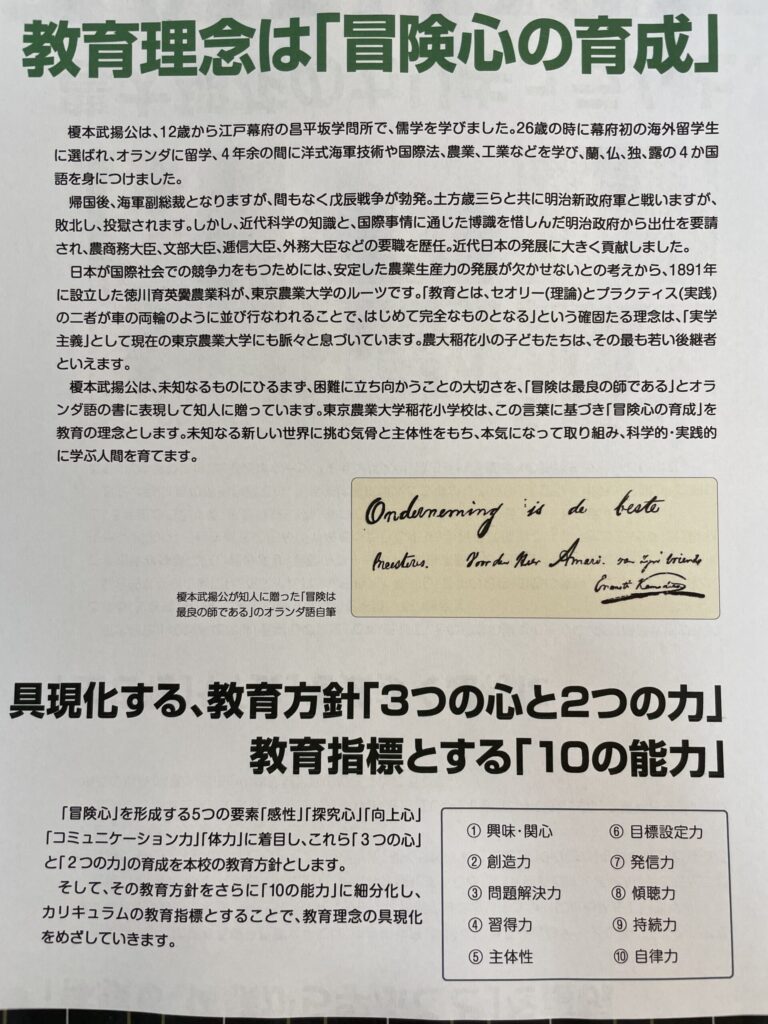

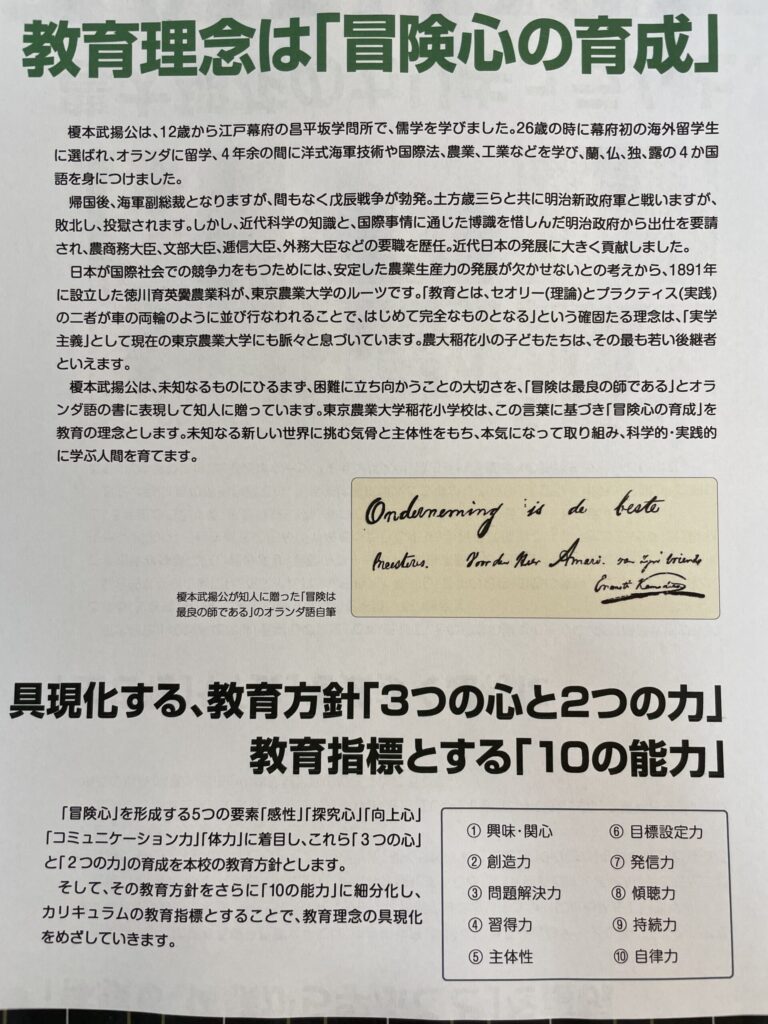

東京農業大学稲花小学校の教育理念は、「冒険心の育成」です。

これは、東京農業大学の創設者である、榎本武揚公の言葉に由来しています。

榎本武揚公は、12歳から江戸幕府の昌平坂学問所で、儒学を学びました。26歳の時に幕府初の海外留学生に選ばれ、オランダに留学、4年余の間に洋式海軍技術や国際法、農業、工業などを学び、蘭、仏、独、露の4か国語を身につけました。帰国後、海軍副総裁となりますが、間もなく戊辰戦争が勃発。土方歳三らと共に明治新政府軍と戦いますが、敗北し、投獄されます。しかし、近代科学の知識と、国際事情に通じた博識を惜しんだ明治政府から出仕を要請され、農商務大臣、文部大臣、逓信大臣、外務大臣などの要職を歴任。近代日本の発展に大きく貢献しました。

日本が国際社会での競争力をもつためには、安定した農業生産力の発展が欠かせないとの考えから、1891年

に設立した徳川育英黌農業科が、東京農業大学のルーツです。「教育とは、セオリー(理論)とプラクティス(実践)の二者が車の両輪のように並び行なわれることで、はじめて完全なものとなる」という確固たる理念は、「実学主義」として現在の東京農業大学にも脈々と息づいています。農大稲花小の子どもたちは、その最も若い後継者といえます。

榎本武揚公は、未知なるものにひるまず、困難に立ち向かうことの大切さを、「冒険は最良の師である」とオランダ語の書に表現して知人に贈っています。東京農業大学稲花小学校は、この言葉に基づき「冒険心の育成」を教育の理念とします。未知なる新しい世界に挑む気骨と主体性をもち、本気になって取り組み、科学的・実践的に学ぶ人間を育てます。

「冒険心」を形成する5つの要素「感性」「探究心」「向上心」「コミュニケーション力」「体力」に着目し、これら「3つの心」と「2つの力」の育成を本校の教育方針とします。

そして、その教育方針をさらに「10の能力」に細分化し、カリキュラムの教育指標とすることで、教育理念の具現化をめざしていきます。

「3つの心と2つの力」の育成

知的好奇心を喚起し、学びへのモチベーションや未知なるものへの興味・関心を高め、自分なりの物事の見方や考え方を養う。

自ら目標を設定し、解決していこうとする能力や、常に自分を高めていこうとする意識、粘り強く取り組む態度と確かな実行力を養う。

自ら進んで運動するための体力や、健康に生活するための体力を養い、様々な活動に積極的に取り組む意欲や困難を乗り越える力を育成する。

自己意識と他者意識を向上させ、深くて広い思考力、表現力を身につけるために必要な言語力、柔軟な対応力と豊かな人間性を養う。

課題や事象等を鋭く観察する力や物事を深く考える力、鋭い洞察力、失敗を含めた自分の取り組みに対峙する省察力を育成する。

「3つの心と2つの力」を育成するため、学校生活の多くを占める「授業」において「10 の能力」を教育指標として設定し、教育方針を実現するカリキュラムを作成しています。

| 農大稲花小で育てる「10の能力」 | |

|---|---|

| 1 興味・関心 | 未知なるものへの興味・関心 |

| 2 創造力 | 問題点について改善策を施し、新しい価値を生み出す力 |

| 3 問題解決力 | 問題意識をもち、自ら解決していく力 |

| 4 習得力 | 知識・技能を習得する力 |

| 5 主体性 | 物事に進んで取り組む力 |

| 6 目標設定力 | 自ら目標を設定し、失敗を恐れず行動し、実現する力 |

| 7 発信力 | 自分の考えや意見をわかりやすく伝える力 |

| 8 傾聴力 | 相手の意見を丁寧に聞き、 意見の違いや立場の違いを理解する力 |

| 9 持続力 | 継続的に取り組み、自分の役割を 果たそうとする態度と、それを支える体力 |

| 10 自律力 | 状況に応じて、自らを律し、他と協調する力と態度 |

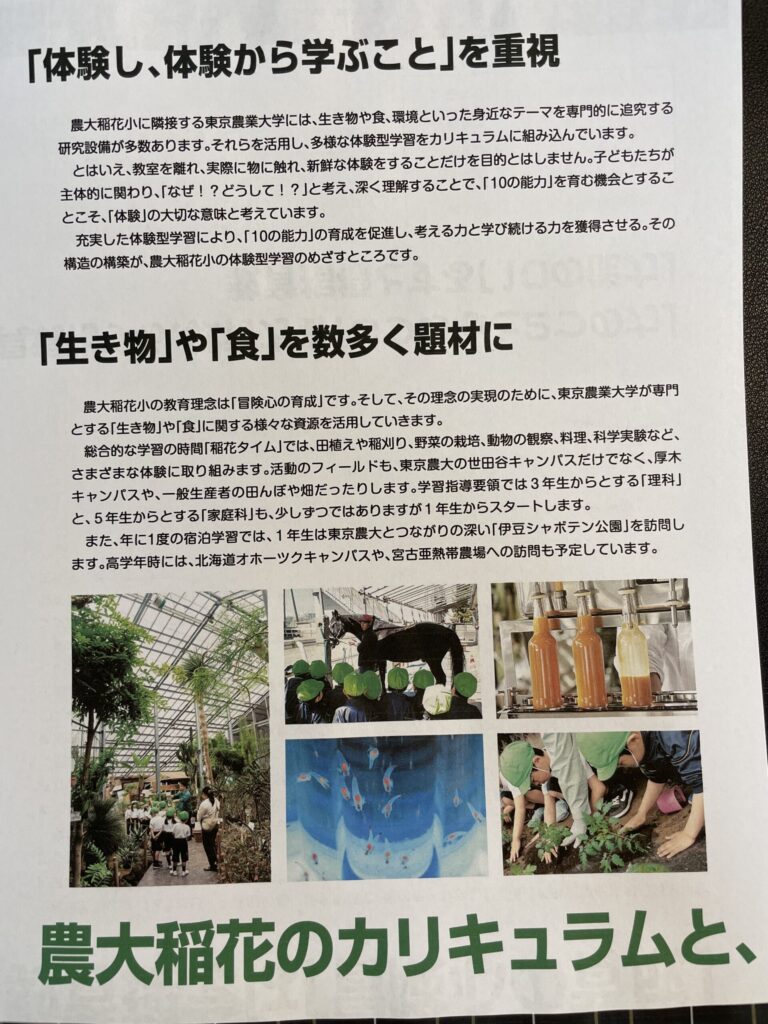

農大稲花小に隣接する東京農業大学には、生き物や食、環境といった身近なテーマを専門的に追究する研究設備が多数あります。それらを活用し、多様な体験型学習をカリキュラムに組み込んでいます。とはいえ、教室を離れ、実際に物に触れ、新鮮な体験をすることだけを目的とはしません。子どもたちが主体的に関わり、「なぜ!?どうして!?」と考え、深く理解することで、 「10の能力」を育む機会とすることこそ、「体験」の大切な意味と考えています。

充実した体験型学習により、 「10の能力」の育成を促進し、考える力と学び続ける力を獲得させる。その構造の構築が、農大稲花小の体験型学習のめざすところです。

農大稲花小の教育理念は「冒険心の育成」です。そして、その理念の実現のために、東京農業大学が専門とする「生き物」や「食」に関する様々な資源を活用していきます。

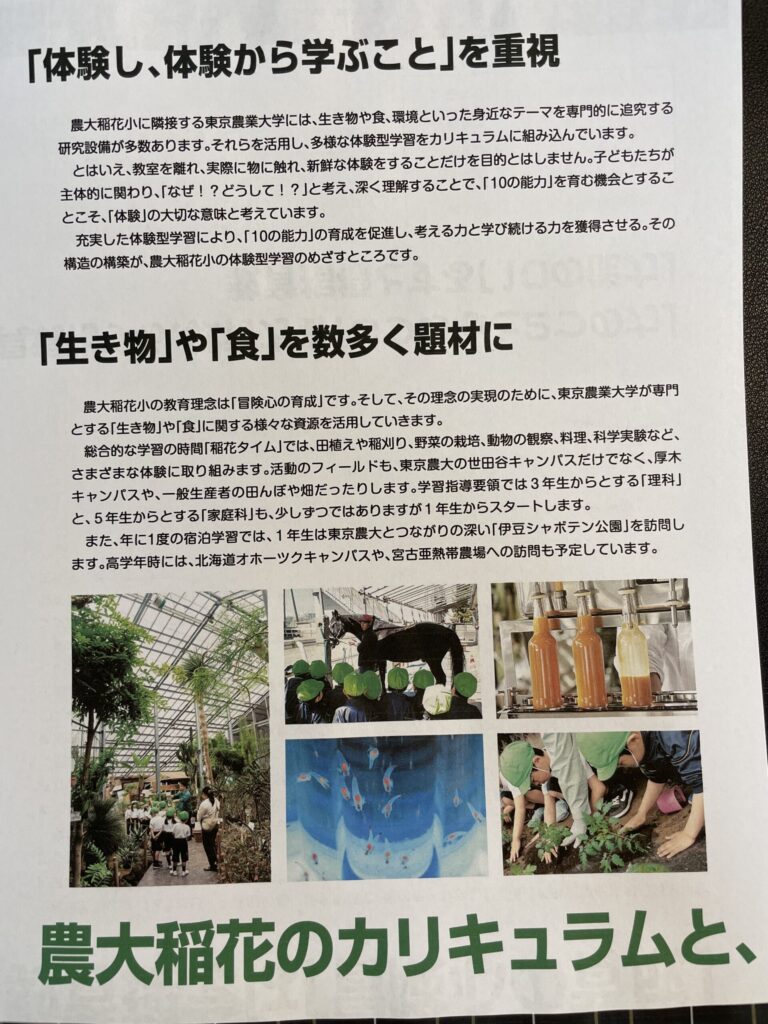

総合的な学習の時間「稲花タイム」では、田植えや稲刈り、野菜の栽培、動物の観察、料理、科学実験など、さまざまな体験に取り組みます。活動のフィールドも、東京農大の世田谷キャンパスだけでなく、厚木キャンパスや、一般生産者の田んぼや畑だったりします。学習指導要領では3年生からとする「理科」と、5年生からとする「家庭科」も、少しずつではありますが1年生からスタートします。

また、年に1度の宿泊学習では、1年生は東京農大とつながりの深い「伊豆シャボテン公園」を訪問します。高学年時には、北海道オホーツクキャンパスや、宮古亜熱帯農場への訪問も予定しています。

「言葉」は「冒険心」のフィールドを拡げるために不可欠なものであり、グローバル化が進む今日において、「英語」は子どもたちにとって将来重要なツールになっていくと考えます。そのため、農大稲花小では下記の2点を軸と位置づけ、一人ひとりにじっくりと英語力を浸透させていきたいと考えています。

1年生から、毎日1時間の英語科の授業を実施します。1クラスを2グループに分け、英語をネイティブとする外国人講師が英語だけでの授業をします。 プログラムには、グレープシティ株式会社による 「GrapeSEED」を使用します(入学時の英語習熟度を問わず、 全員が同じカリキュラムを学びます)。

「言葉」は、習得することがゴールではなく、それを用いてコミュニケーションをとることが目的です。 外国人講師は、休み時間や給食、稲花タイムの体験学習といった様々な時間のなかで、可能な範囲で子どもたちと行動を共にします。習得した英語を使うことで、知識が定着するだけでなく、コミュニケーションの楽しさや喜びを感じることで、子どもたちに新たな語彙の習得への意欲をかき立てます。

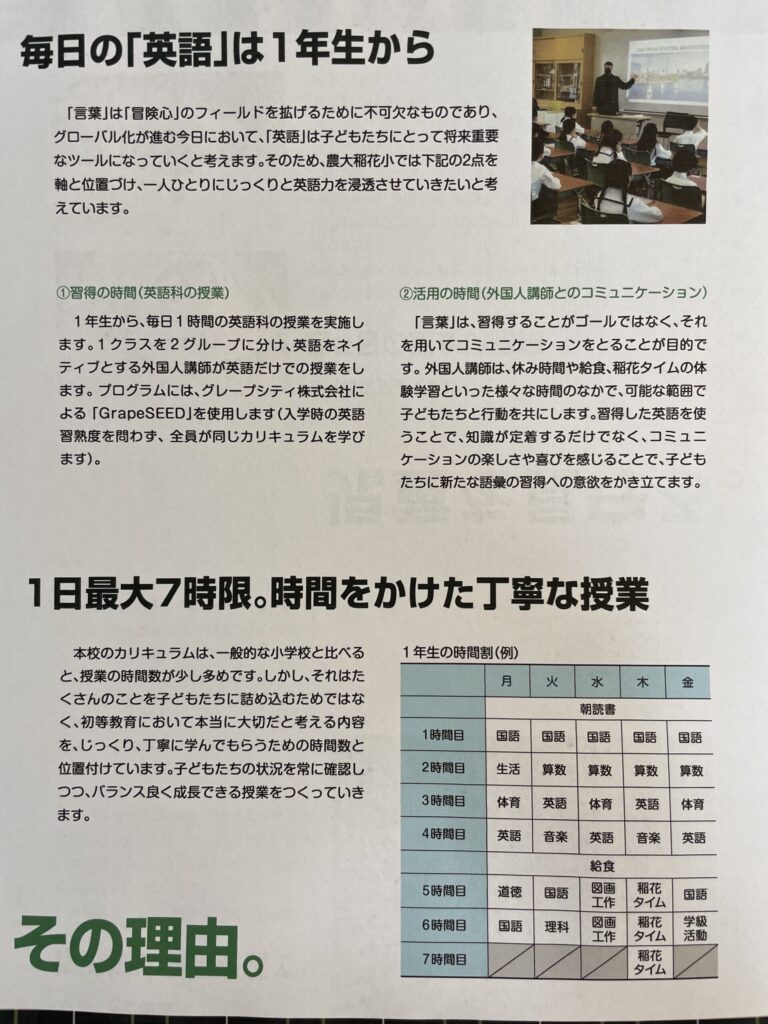

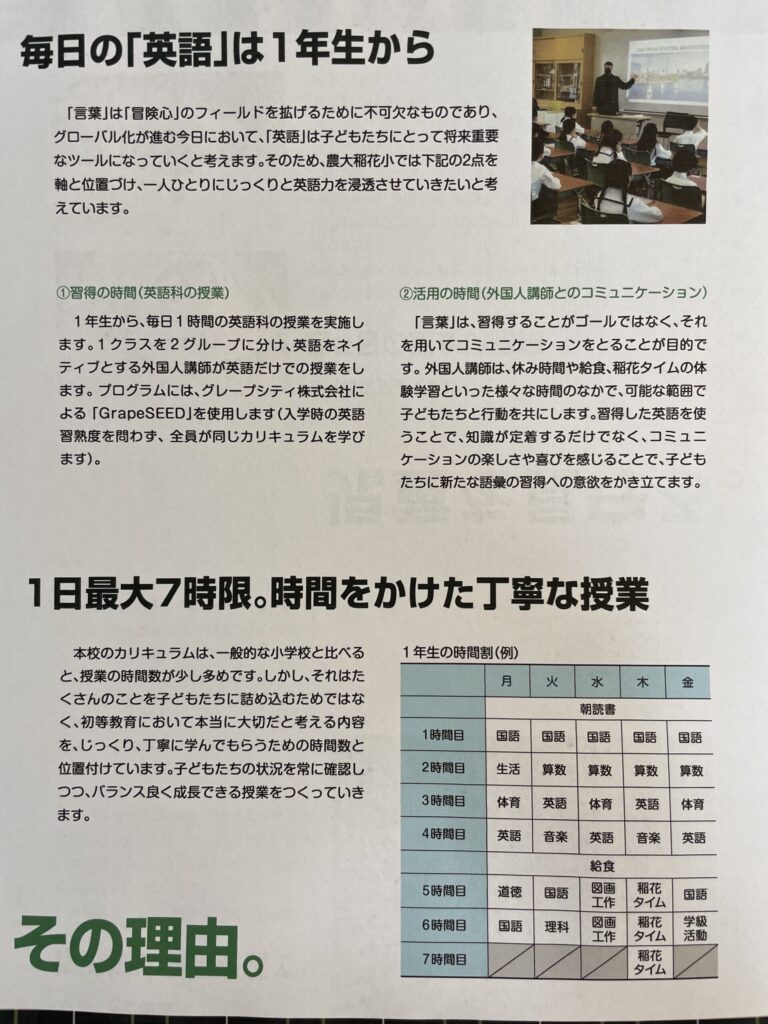

本校のカリキュラムは、一般的な小学校と比べると、授業の時間数が少し多めです。しかし、それはたくさんのことを子どもたちに詰め込むためではなく、初等教育において本当に大切だと考える内容を、じっくり、丁寧に学んでもらうための時間数と位置付けています。子どもたちの状況を常に確認しつつ、バランス良く成長できる授業をつくっていきます。

東京農業大学稲花小学校は、新しい教育方針と柔軟な運営体制により、共働き家庭にも配慮された環境が整っている点が特徴です。ここでは、働く保護者の視点から知っておきたいポイントをまとめました。

稲花小学校では、放課後の時間を安全かつ有意義に過ごすことができるアフタースクールの制度があります。校内で実施されているため、お迎えの負担も軽減され、共働き家庭でも安心して利用することができます。

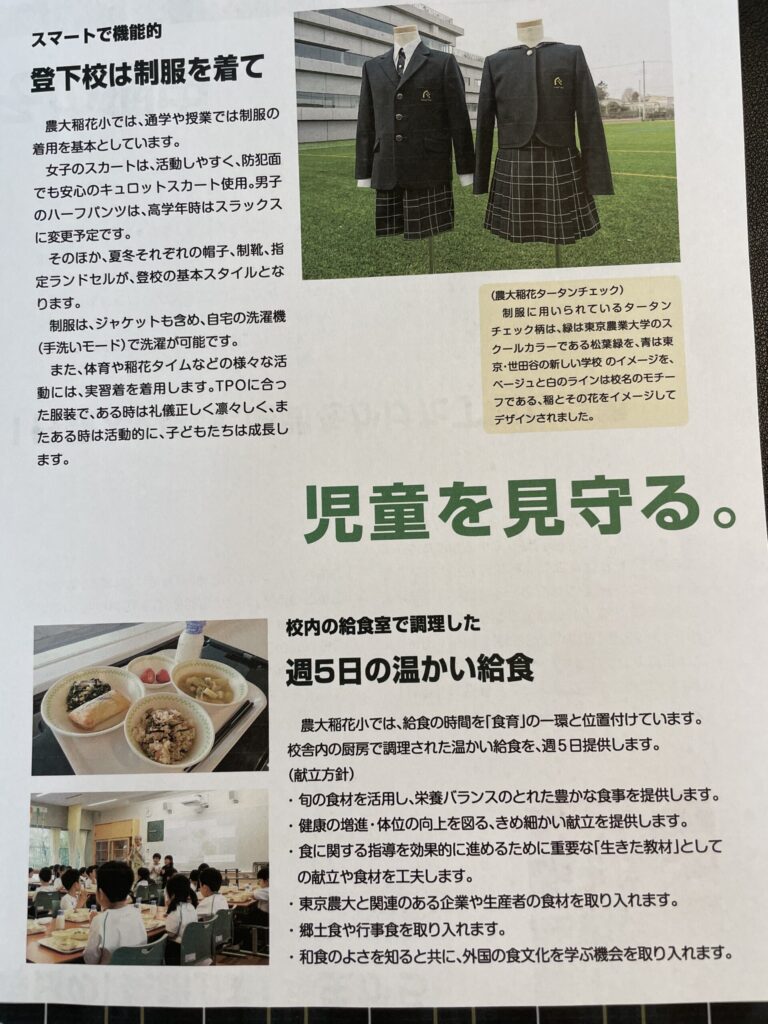

週5日提供される給食制度も、共働き家庭にとって大きな魅力です。毎朝のお弁当作りが不要になり、忙しい朝の時間にも余裕が生まれます。子どもたちは、栄養バランスのとれた温かい食事を学校で楽しめる環境です。

稲花小学校は世田谷区の住宅街に位置し、最寄り駅からのアクセスも比較的良好です。共働き世帯にとっては、通学の利便性が高いことも学校選びの重要なポイントとなります。

開校以来、多様な家庭が在籍しており、共働きの保護者も少なくありません。仕事と育児を両立しながら、教育に関心を持つ家庭が集まっている印象で、家庭のスタイルに関わらず馴染みやすい環境が整っています。

お受験プリントでは「合格ママ」さんにご協力いただいてオンラインインタビューを行いました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

この度はお時間をいただきましてありがとうございます!

まず初めに「東京農業大学稲花小学校」を選んだ理由から教えていただけますか?

稲花小学校は農業大学の理念を生かした教育を行なっていて、独特なカリキュラムに魅力を感じていました。

少人数制で、先生一人ひとりが生徒のことをしっかり見てくれる環境も、我が家がこの学校を選んだ理由です。

ありがとうございます。実際に通ってみていかがですか?

我が家は稲花小学校に入学できて本当によかったと思ってます。

理由はいくつもありますが、特に体験学習のような他の学校では経験できないようなことを夕食の時に子供が楽しそうに話してくれるので、毎日子供の話を聞くのが楽しみです。

親としてそれは嬉しいですね。

東京農業大学稲花小学校というと、かなりの人気校ですがどのような対策を意識してましたか?

通っていたお教室から稲花小学校のペーパーテストは幅広い分野から出題をされることが強調されていたので、いろいろな問題を解くように意識をしていました。

カードを使った常識や言葉を覚える練習を含めて、かなりの時間をペーパー対策に使っていました。

具体的にどんな対策をしていましたか?

ペーパーの「量」をこなすことはもちろんですが、実験風に具体物を使って回転図形、鏡、水の変化などの理解を深めるようにしていました。

また、常識問題では自然に関わる出題が多いと聞いていたので、日々自然に触れたり、季節を感じるような遊びを意識していました。

ベランダでプチトマトを育てたり、カブトムシを幼虫から育てて観察したりなど、いろいろなことを体験できるように意識していました。

もちろん、全ての野菜や昆虫を育てることができるわけではないのですが、1つ自分で育てることで、図鑑やカードで学ぶその他の野菜や昆虫・動物にも興味が湧いていったようでした。

その他、特に意識していたことなどはありますか?

親としては嬉しい反面、自由奔放に育った息子の面接や行動観察が心配でした。

そのため、言葉づかいを含めて先生との会話の練習や作業開始・終了の指示を守る練習など「きちんとする」練習にも結構時間を使っていました笑

特に面接での親子のやり取りは「日常会話とは別」であることを意識させて「面接用のやり取り」も練習しました笑

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)