※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

大正5年、1915年に開校した成蹊小学校は、「自立」、「連帯」、「創造」を教育目標に掲げて毎年多くの方が志望されています。

今回の記事では、成蹊小学校に合格されたご家庭にご協力いただいたオンラインインタビューの内容と学校のホームページから「覚えておきたい内容」をまとめました。(一部、学校説明パンフレットも引用しています)

成蹊小学校を受験される方はぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。

お受験プリント STORE では、新年のスタートダッシュを応援して、期間限定でパック商品が20% OFFキャンペーン中!

割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。

*注意事項* 期間2026/1/10(土曜日)まで。

インスタグラムではサクッとペーパー対策ができる動画を配信しています [フォローはコチラから]

成蹊小学校への入学志願者は例年600名ほど(2023年は610名)で、定員が112名ですので、倍率は5.4倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、成蹊中学校の偏差値は68となっています。(首都圏模試センター参考)

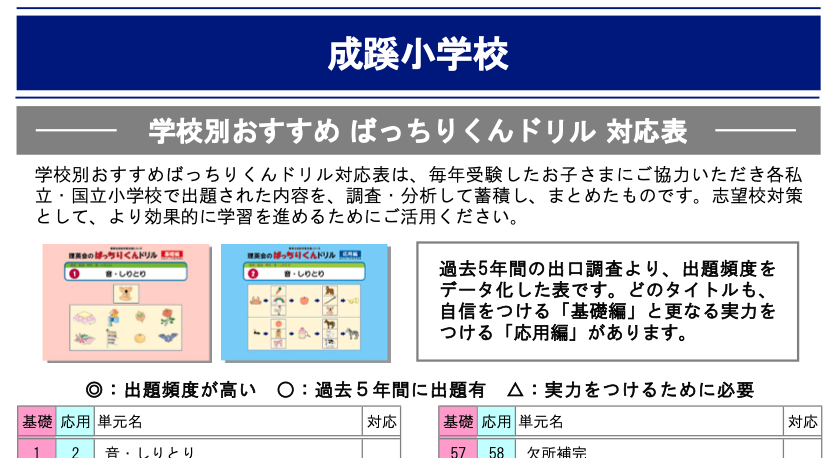

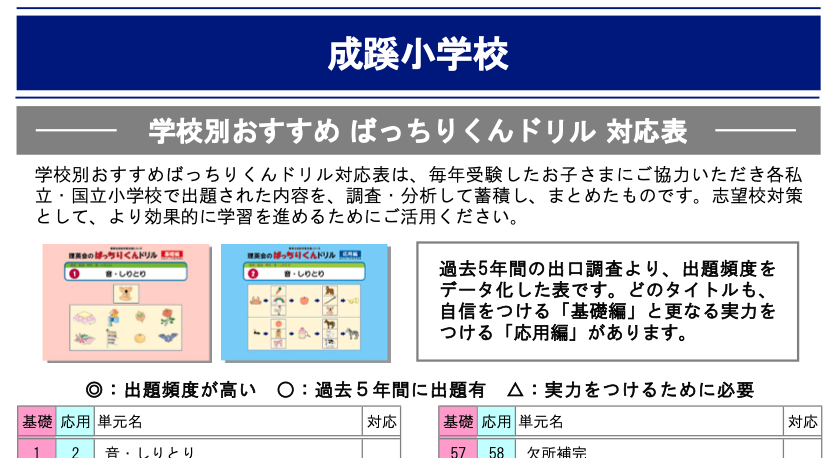

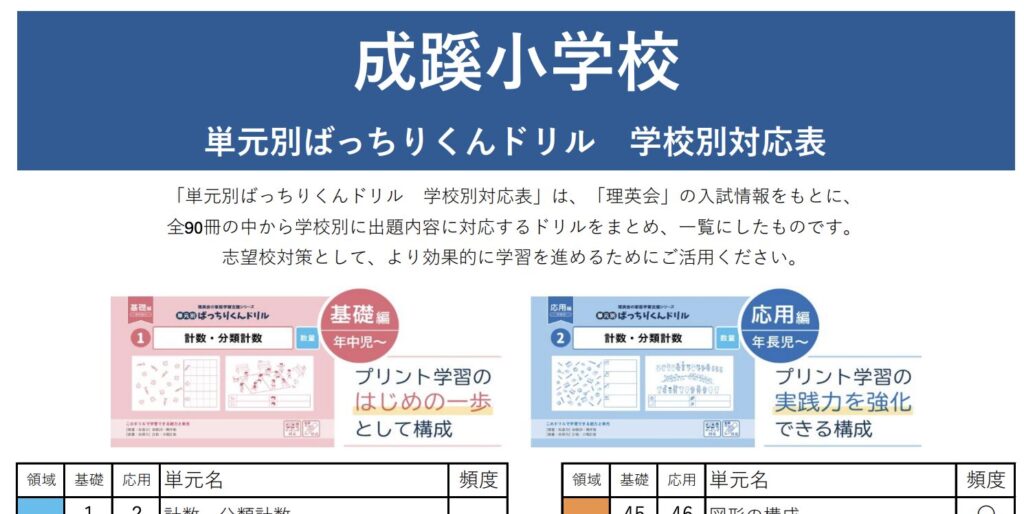

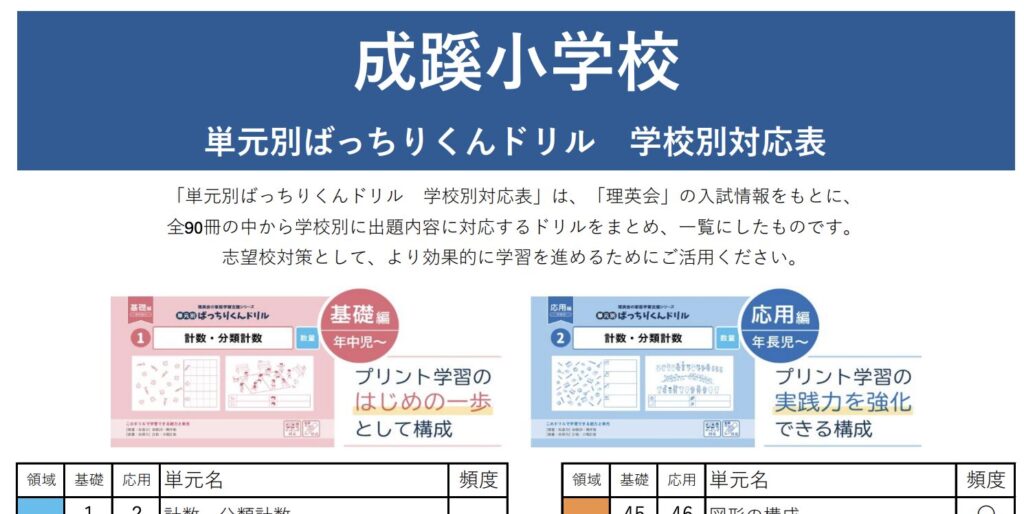

成蹊小学校の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「成蹊小学校」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

※頻出分野を基礎から入試レベルまで対策できる「学校別ばっちりパック」もご用意しています。

2025年度入試「成蹊小学校」

■1日目

【ペーパー】

・お話の記憶 1枚

・図形の問題 2枚+見本練習あり

【制作】【行動観察】

・お相撲さん作り

ハサミでお相撲さんの型を2枚立つように切る。

ダンボール上の土俵で、チームでお相撲ごっこを楽しむ。

2024年度入試「成蹊小学校」

<1日目>

■ペーパー

お話の記憶

回転線対称点図形(男子)

重ね回転図形(女子)

■制作

A4のコピー用紙にかかれた通りに紙飛行機を折る。(男女共通)

■行動観察

グループのお友達と協力して紙飛行機で遊ぶ。(男女共通)

アイキュー

成蹊小学校のペーパーテストの特徴的で、毎年長文の「お話の記憶」が出題されます。文章は1000文字を超え、写真や絵を見ながらお話を聞いて問題に答えていきます。お話の内容をしっかり把握し、理解する力が何よりも大切になりますが、問題には常識や数などが含まれ、総合的な力が問われる問題になっています。その他、推理や図形の問題がよく出題されています。ペーパーの枚数は決して多くはありませんが、難関校と呼ばれるにふさわしい、確実な対策が不可欠な入試と言えます。

お受験インデックス

・ペーパーテスト(お話しの記憶、推理、常識、図形など)

・運動テスト

・行動観察

Mコンサルティング

ペーパーテストでは、話の記憶、図形(対称、重ね図形)等、例年と同じ傾向のものが出題された。

制作では指示された通りに制作ができるか、行動観察では、簡単な運動能力や周りの子と協調性見られ、例年と同じ傾向であった。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

成蹊小学校の願書にあたる家庭調査書には、まず「保育歴」と「性格」について記入する欄があります。保育歴については、在籍した幼稚園や保育園の入園と卒園の年月を正確に書き入れることが求められます。たとえば「〇年〇月 ○○幼稚園入園/〇年〇月 卒園(予定)」といった形式です。単純に在籍期間を列挙するだけではなく、抜け漏れがないように時系列を整えて記載することが基本となります。

性格の欄では、単なる形容詞を並べるだけでなく、短いエピソードを添えて具体性を出すことが望まれます。たとえば「好奇心旺盛で、週末は観察したことを絵や言葉でまとめるなど、自分の興味を深めようとする場面が多い」と書けば、お子さまの興味をどのように深めているかが明確になります。このように150〜200文字程度で、性格とそれを裏付ける行動を一体的に表現することが大切です。

次に重要なのが通学経路と時間の記入です。自宅から成蹊小学校まで、どのような交通手段を用いるのかを具体的に示す必要があります。電車を利用する場合は、自宅から最寄り駅までの経路、乗車する路線や乗換え、さらに成蹊小学校の最寄り駅(吉祥寺駅・武蔵関駅・西武柳沢駅)から学校までのアクセスを詳細に記載します。徒歩やバスを利用する場合には、それぞれの所要時間を分単位で記すことが基本です。

たとえば「自宅→最寄駅(徒歩○分)/主要路線で乗換え(約○分)/バス(約○分)→最寄りの停留所下車」というように流れを具体的に書き、合計で何分かかるかをまとめることで、学校側が通学の現実性を把握しやすくなります。学校の公式ホームページには、最寄り駅から校門までの目安時間が掲載されていますので、それを参照する形で記入すると安心です。

願書において特に大きな比重を占めるのが「志願理由」です。近年、この欄のスペースが広がったことからも、学校側が強く重視していることがうかがえます。単に「自宅から近いから」「進学実績が良いから」といった理由では不十分で、学校の理念を理解し、その教育方針に共感していることを具体的に伝えることが求められます。

成蹊小学校の教育目標は「ゆとりある学校生活の中で個性的な子どもを育てる」ことです。ここで言う「個性的な子ども」とは「自立・連帯・創造」を兼ね備えた子どもを指します。自立とは自分の考えを持ち表現できること、連帯とは集団の中で役割を見つけ行動できること、創造とは興味を持ち知識を広げ表現に結びつけることです。

この理念は、日記指導やこみち科の授業、宿泊行事などの教育活動に反映されています。願書に志願理由を書く際は、こうした学校の教育姿勢を踏まえ、家庭の教育方針とどのように重なるかを明確にすることが大切です。例えば「家庭では自主的に考え行動する姿を大切にしてきたが、学校の教育理念である自立と重なる部分が多く感じられた」といった形でつなげていくと説得力が増します。

成蹊小学校の校章には「桃」がデザインされています。これは「桃李不言下自成蹊」という故事に由来するもので、桃や李は何も語らなくても花や実の魅力に人が集まり、自然とその木の下に道ができるという意味があります。学校に通うことで、人を惹きつけるような人間に育ってほしいという願いが込められているのです。志願理由では、この理念に共感していることを表現すると、説得力が一段と高まります。

また、願書の記入欄には「記入者」に丸をつける箇所があります。父母どちらでも構いませんが、父親が記入者となると教育に積極的に関わっている印象を与えることができ、面接でも一貫性を持たせやすいとされています。成蹊小学校では父親に対して学校に関する質問が多い傾向があるため、この点も考慮するとよいでしょう。

願書には保育歴・性格、通学経路と時間、志願理由という三つの柱があり、それぞれ丁寧に記入することが求められます。性格では具体的なエピソードを添えること、通学経路は分単位で明確にすること、志願理由は学校の理念と家庭方針を結びつけて書くことが重要です。こうした工夫を重ねることで、単なる事務的な書類ではなく、成蹊小学校に本気で入学したいという熱意を伝える願書となります。

成蹊小学校の願書の中でも「志願理由」は特に大きな比重を占めています。近年、志願理由欄が拡充され、学校理解と家庭方針の一致がより重視されていることからも、学校が志願理由を重視している姿勢がうかがえます。志願理由は単なる動機の記録ではなく、学校と家庭の教育方針が一致しているかを見極めるための大切な判断材料となります。つまり「なぜこの学校を第一志望とするのか」という点を、明確にかつ具体的に伝えることが必要です。

多くの公開行事を通じて学校の姿勢を直接確認できる点も成蹊小学校の特徴です。説明会や授業参観、運動会や文化祭などでの印象を基に、学校の教育理念に共感していることを願書で表現することが求められます。

成蹊小学校は「ゆとりある学校生活の中で個性的な子どもを育てる」ことを目標に掲げています。ここで言う「個性的な子ども」とは、単に目立つ存在ではなく、三つの要素を兼ね備えた人物像を指しています。それが「自立・連帯・創造」です。

学校のカリキュラムや行事は、これらの資質を育むことを目的としています。日記指導やこみち科の授業では、自分の思いや考えを言葉にする力が養われます。さらに、1年生から宿泊行事が始まり、仲間との共同生活を通じて協力や責任感を学びます。こうした教育活動を見学した際の印象をもとに、家庭で大切にしている教育姿勢と学校の理念との重なりを志願理由に盛り込むことが効果的です。

成蹊小学校の象徴である校章には「桃」が描かれています。これは「桃李不言下自成蹊」という故事に由来し、桃や李は言葉を発しなくてもその花や実の魅力によって人が自然と集まり、やがて木の下に道ができることを表しています。

この故事は、人間としての在り方に通じます。優れた人物は声高に自分を誇示する必要がなく、行いそのものによって周囲の人々を惹きつけ、自然に人望が集まるという考えです。成蹊小学校が目指す教育は、まさにこうした人間形成を基盤としています。志願理由の中で、この校章の由来に触れ、家庭で大切にしている価値観と重なる部分を言葉にすることで、学校への理解度や共感を伝えることができます。

志願理由を書く際には、実際に参加した行事や学校訪問での体験を具体的に盛り込むことが有効です。「運動会で新入生が入学後1か月足らずで凛々しい姿を見せていた」「こみち科の授業を見て、子どもたちが自ら考え発表する力を大切にしていると感じた」など、自分の目で見た印象を具体的に記すと説得力が高まります。

また、願書に書かれた志願理由は、その後の面接でも取り上げられる可能性があります。願書と面接で一貫性があることが重要ですので、学校訪問で感じたことをそのまま家庭の教育方針と結びつけて表現することが望ましいです。

成蹊小学校の願書には、志願理由欄に記入した人物に丸をつける欄があります。父母どちらが記入しても問題はありませんが、父親が記入者となることで教育に積極的に関わっている姿勢を示すことができます。実際に成蹊小学校の面接では父親に学校への理解度や志望理由を問う場面が多く見られるため、願書と面接の流れを一貫させる意味でも、父親が記入するのは効果的な選択の一つです。

実際に志願理由を書く際には、以下のような流れでまとめると整理しやすくなります。

記入する際の目安は400文字程度です。長すぎず、しかし具体的なエピソードや理念への共感を込めて、面接に発展することを前提にまとめることが大切です。

成蹊小学校の志願理由は、学校の理念に対する理解と家庭方針の一致を示す場です。教育目標である「自立・連帯・創造」に共感し、それを家庭の教育方針と重ね合わせて表現することが求められます。さらに、公開行事で得た印象や校章の由来など具体的な要素を加えることで、書面から伝わる熱意と一貫性を強めることができます。願書は面接にもつながる大切な資料であるため、家庭としての教育姿勢をしっかりと反映させたメッセージを込めることが、合格への第一歩となります。

成蹊小学校の入学考査では、「お話の記憶」と「図形」が代表的な課題として出題されます。これらは小学校受験の中でも特に高い難易度を誇る内容であり、単なる暗記や計算力だけでは対応できません。

「お話の記憶」では、800字以上におよぶ長文を聞いた後に設問に答える形式が多く見られます。ただ聞き取った内容を再現するのではなく、登場人物の心情を推測したり、物語の中に出てくる果物や花の数を数えて足し算・引き算をさせるといった複合的な問題が含まれています。こうした出題に対応するには、物語を一連の映像として頭の中で思い描き、情景や人物を関連付けて理解する力が欠かせません。

「図形」では、重ね図形や回転図形、鏡映や予測問題など、空間認識力を必要とする課題が多く出されます。単に正解を導く力ではなく、図形を頭の中で自在に動かし、形の変化を想像できる柔軟さが求められます。これらを解き進める際に必要なのは、周囲に惑わされずに問題に集中し続ける力と、想像力を働かせて状況を思い描く力です。

つまり、成蹊小学校が求めるのは「集中力を持ち、想像力を発揮できる子ども」。長い課題に根気よく取り組み、理解した内容を自分の言葉や考えで表現できる力を備えているかどうかが、合否に大きく関わります。

成蹊小学校の運動考査は、他の私立小学校と比べても「本格的な運動試験」に近い特徴を持っています。多くの学校では指示行動や簡単な動作を通じて協調性や理解力を確認する場合が多いのに対し、成蹊小学校では体力や運動能力そのものを試す課題が出されることが多いのです。

過去には「鉄棒に1分以上ぶら下がる」といった課題が頻出し、現在でもドリブル、ジグザグ走、遠投、かえる跳びなど、体幹や瞬発力、持久力を必要とする内容が含まれています。これは単に体力の有無を測るだけでなく、どんな課題にも前向きに挑戦しようとする姿勢を重視している証拠です。

校庭に設置された高いアスレチックは、成蹊小学校の象徴的な存在です。空へ伸びるように組まれた遊具を前にすれば、学校が「気力・体力・たくましさ」を子どもたちに育んでほしいと考えていることが伝わってきます。運動に自信があることはもちろん、失敗を恐れずに挑み続けるチャレンジ精神を持った子どもが、学校の求める人物像に近いと言えるでしょう。

成蹊小学校が特に大切にしているのは、他者と協力し、思いやりを持って行動できる姿勢です。学校が掲げる「個性的な子ども」の要素のひとつに「連帯」が挙げられていることからも分かるように、周囲の人と関わる中で自分の役割を果たす力を重視しています。

行動観察では、個々の作業に取り組むだけでなく、作った作品をグループで使って遊ぶ課題が出されることがあります。例えば工作や絵画を終えた後に「これを使って友だちと一緒に遊びましょう」と指示されると、子どもたちは自然と協力してゲームを進めることになります。その中で「誰が一番遠くに飛ばせるか」といった競争要素が含まれる場合もありますが、ただ勝敗にこだわるのではなく、仲間を支えたり協力する姿勢を見せることが大切です。

5〜6歳の子どもにとって、楽しい遊びや競争に夢中になってしまうのは当然です。しかし成蹊小学校が見ているのは、その中で「相手を思いやる行動ができるか」「自分のことだけに没頭せず、集団を円滑に進めようとできるか」という点です。協調性や他者を尊重する姿勢を自然に発揮できる子どもこそ、学校が求める「受かる子」の条件に合致します。

成蹊小学校が求める子どもの特徴は、大きく三つにまとめられます。

これらは単なる試験対策ではなく、学校が長年培ってきた教育理念に直結する要素です。成蹊小学校で学ぶにふさわしい子ども像を理解し、家庭で日常的に育んでいくことが、合格への近道となります。

成蹊小学校の入試で問われる集中力は、机に向かう学習だけで自然に身につくものではありません。小さな子どもにとって、遊びの時間こそが最も集中できる場面です。積み木を高く積み上げようと夢中になっているとき、絵を描き続けているとき、鬼ごっこで最後まで走り切ろうとする姿勢など、子どもは遊びを通して集中力を鍛えています。

そのため、保護者が心掛けたいのは「遊びを遮らない」ことです。時間が限られている日常ではつい声をかけたくなりますが、子どもが集中している瞬間は可能な限り見守り、区切りがつくまでやらせてあげることが大切です。こうした経験の積み重ねが、入試本番での長い課題や複雑な問題に集中して取り組む力につながります。

成蹊小学校の入試では運動考査が重視されており、過去には「鉄棒に1分以上ぶら下がる」といった体幹や筋力を試す課題も出されています。現在でもドリブルやジグザグ走、遠投など、瞬発力や持久力を求める内容が含まれています。そのため、日頃から体を動かす習慣を持つことが合格への大きな準備となります。

合格者の保護者の声として、「毎日のように公園に通い、走り回ることを欠かさなかった」「鉄棒にぶら下がることを日課にしていた」という実践例が紹介されています。幼稚園や保育園の前後の短い時間でも構いません。公園で走ったり、鉄棒に挑戦したり、ボールを投げたりといった基礎的な運動を積み重ねることで、自然と体力やバランス感覚が育まれていきます。

また、家庭では「体を動かすことを楽しむ姿勢」を大切にしましょう。勝ち負けにこだわるのではなく、できるようになる過程そのものを喜びに変えることが、入試で求められるチャレンジ精神につながります。

協調性や思いやりを育むためには、相手の気持ちを想像する力が欠かせません。これを日常で育てる方法として効果的なのが「絵本を使った会話」です。

ストーリー性のある絵本を選び、読み聞かせをした後に「どうしてこの登場人物はこんな行動をしたのかな」「このとき、○○はどんな気持ちだったと思う?」と問いかけてみましょう。子どもは自分の感覚だけでなく、他者の心情を想像しようとする習慣を身につけていきます。

最初は答えに詰まってしまうこともありますが、そのときは保護者自身が「パパはこう思ったよ」「ママならこうしたかもしれない」と自分の考えを伝えてみてください。大人の言葉を通じて「想像した気持ちを言葉にする方法」を子どもは学びます。こうした習慣が積み重なることで、入試の「お話の記憶」や面接での受け答えにおいても、豊かな表現力と他者理解を示すことができるようになります。

成蹊小学校の面接では、願書に書いた内容や日常生活での家庭の姿勢が掘り下げられることがあります。そのため、家庭での教育方針や子育ての在り方が一貫していることが重要です。

父母の間で考え方が異なると、面接の回答にちぐはぐさが出てしまうことがあります。普段から「どのように子どもを育てていきたいか」「どんな姿を目指しているか」について夫婦で話し合い、共通の方向性を持って子どもに接することが望まれます。この一貫性こそが、学校側に「安心して任せられる家庭」という印象を与える要素となります。

日常生活の中でできる成蹊小学校対策は、特別な教材や練習に限られません。遊びを通じて集中力を育むこと、毎日の運動で体力と挑戦心を培うこと、絵本を使って想像力と協調性を養うこと、そして家庭として一貫した教育姿勢を示すこと。これらの積み重ねが、試験本番で自然と表れる力につながります。

「受験のための準備」という意識ではなく、子どもの日常そのものを豊かにする取り組みとして実践することが、最終的に合格への大きな力となっていきます。

成蹊小学校の面接は、他校と比べても特徴的な形式を取っています。最大の特徴は、保護者のみを対象とする面接であることです。面接は考査2日目のお子さまの試験の合間に実施され、面接官は3名、所要時間はおよそ10分程度となります。短時間でありながらも、家庭の教育姿勢や学校への理解度が鋭く問われる場であるため、事前の準備が欠かせません。

また、成蹊小学校では「志望度の高さ」を重要視しています。そのため、家庭がどれだけ学校を理解し、教育方針に共感しているかを確認する質問が多く出されるのが特徴です。願書と面接の内容が一致しているかどうかも見られますので、準備段階から一貫性を意識する必要があります。

成蹊小学校の面接では、父親に対して学校に関する質問が多く投げかけられる傾向があります。代表的な質問内容は以下の通りです。

さらに、家庭やお子さまに関する質問も用意されています。例えば「お子さまの名前の由来」「休日の過ごし方」「お子さまの長所や頑張っていること」「成長を感じた瞬間」「改善すべき点」などです。

社会的なルールやマナーに関する考えを問う質問も特徴的です。「携帯電話を持たせているか」「電車通学の不安」「食事への考え方」「校内でトラブルが起きた際の対処」など、日常生活に直結するテーマが出されます。形式的な回答ではなく、家庭としての一貫した考えをしっかりと述べることが求められます。

母親に対しても、学校やお子さま、家庭に関する幅広い質問が投げかけられます。

学校については「学校の良いところ」「公開授業で印象に残った内容」「こみち科の授業への感想」「受けてほしい授業」などが代表的です。単に学校案内で得られる情報ではなく、実際に公開行事に参加した経験を基に答えることが重視されます。

家庭やお子さまに関する質問としては、「最近のエピソード」「伸ばしたい個性」「お父様が子どもを叱るとき」「試験日前後での子どもの様子」「将来どのような大人になってほしいか」「お母様の働く姿を子どもはどう見ているか」「日常のお手伝い」「現在の興味関心」などが挙げられます。

さらに社会的な視点を含む質問もあります。「お箸の使い方についてどう考えているか」「公共の場で気をつけていること」「今と昔の子育ての違い」「日本の教育で改善すべき点」「子どもが友達にけがをさせたときの対応」など、広いテーマに家庭の考えを求められます。

成蹊小学校の面接で最も大切なのは「学校への志望度の高さを示すこと」です。そのために欠かせないのが公開行事への参加です。学校は、年間を通じて説明会、運動会、オープンスクール、文化祭などを公開しています。年長児だけでなく、早い段階から親子で参加することが推奨されます。

行事に参加することで学校生活の実際を知るだけでなく、「印象に残った行事は何か」という質問に具体的に答えることができるようになります。参加経験を通じて、学校の教育理念に共感している姿勢を伝えることが、面接で高く評価される要素となります。

面接で好印象を残すためには、家庭としての準備が欠かせません。大きく分けて以下の4点が挙げられます。

成蹊小学校の面接は、保護者の姿勢を中心に学校への理解度と志望度を確認する場です。父母それぞれに学校に関する深い質問があり、社会的なテーマについても考えを求められます。公開行事への参加や夫婦の一致した考え方、事前の回答練習によって、学校に強く共感している姿勢を伝えることが合格への大きな鍵となります。

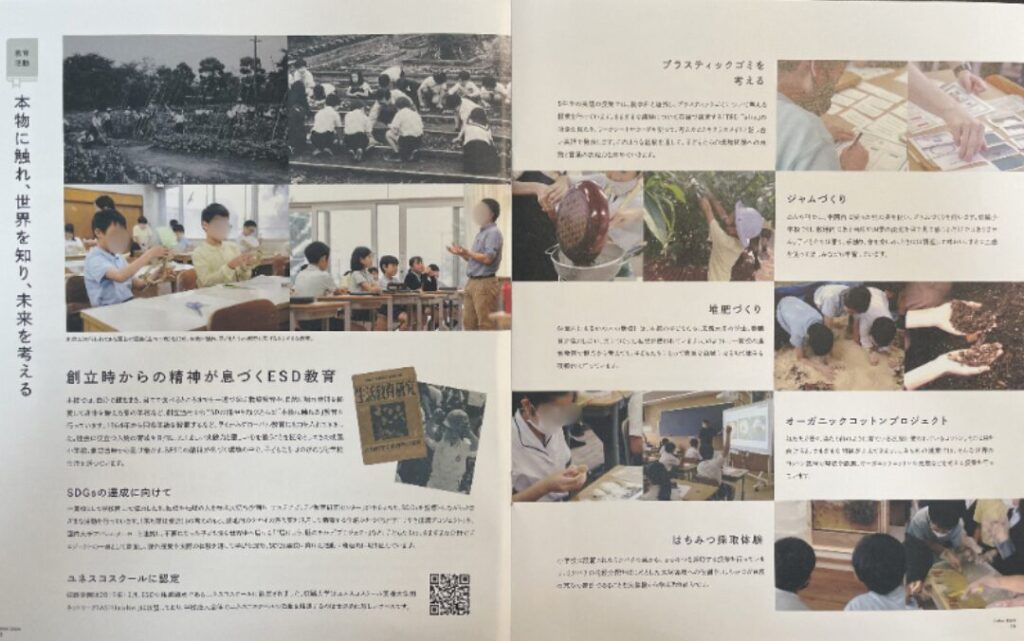

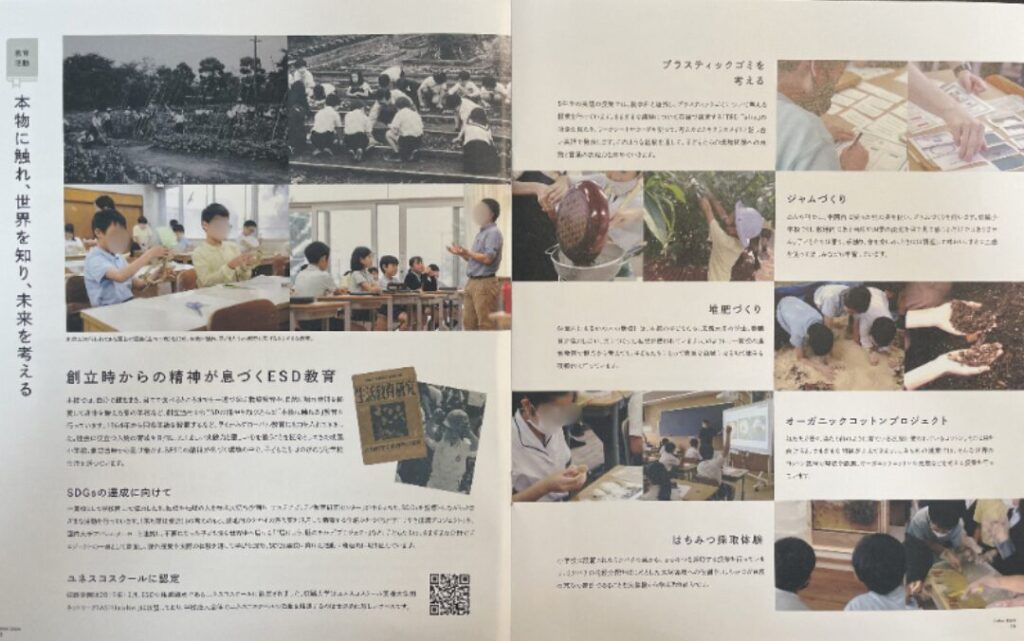

ここでは学校のホームページ/パンフレットから覚えておきたい内容を引用してまとめています。

自立

「私の考え」をもち表現できる子ども

連帯

集団の中で自分を生かすことのできる子ども

創造

生活の中で創意工夫できる子ども

未来が楽しみな人を育てるための成蹊小学校の教育。それは、一人ひとりがたくましく生きていくための自立する力。様々な知識を想像力豊かに練り上げていく知識。そして、あらゆる物事に感動できる豊かな感性を育もことだと、私たちは考えます。そのような思いから、子どもたちが自ら学びたくなる環境づくりや社会性、国際性に富んだ教育にも力を注ぎ、人に信頼される「蹊(こみち)を成す人」の教育を目指して、日々子どもたちとμ貫あっています。

パンフレットより

成蹊小学校では、お互いの個性を尊重し、さまざまな実体験から学び合うことで子どもたちの「心の力」を目覚めさせる教育に力を注いでいます。本校独自の教育活動や行事などを通じて、失敗しても修正しながら最後までやりとげるたくましい実践力を養い、人に信頼される「蹊(こみち)を成す人」を育成していきます。

パンフレットより

創設者の中村春二は、教育の基本的なあり方を「修養」(精神を練磨し、優れた人格を形成することにつとめる)としました。その一手段として1913(大正2)年、同志である小林一郎に依頼し、「心力歌」を制作。子どもたちは全8章の漢文調の文体から成る歌を毎日音読することで、卒業までにほぼ全てを唱えられるようになり、6年間を通して尊い心の存在に気づいていきます。

「凝念」とは、中村春二が考案した精神集中法です。手を重ね左右の親指を合わせ、桃の実の形を作り、黙想することで自分と向き合い、心の力を養います。人格教育の一環として設立当初から実践しており、現在でも朝の会、帰りの会、授業や給食の開始時、始業式や終業式などで実践。「凝念」を行うことで子どもたちは気持ちを切り替え、清々しい気持ちで物事に臨むことができます。

設立当時から続く、本校伝統の指導方法です。子どもが自身の毎日の生活の中で思ったこと、感じたこと、反省したことを文章にまとめることで、考える習慣を身につけていきます。日々自分の成長を振り返ることができるので、新たな目標に向かって歩む力も自然と養われます。コミュニケーション力の基礎である「伝える力」を身につけるだけでなく、教師の感想やアドバイスを通じて、師弟の絆もより深まっていくと考えています。

学ぶ環境の整備や多様な活動を通じて、学校生活のために必要なことを学ぶ、子どもたちが主体の自治組織です。クラス内で活動を行う「学級桃の会」と、5-6年生が13委員会に分かれて活動を行う「学校桃の会」があり、委員会は隔週で火曜日の放課後に活動しています。学校内で日々起こるさまざまな出来事にたいし、子どもたちが自らの課題を発見し、解決していく力を養うことを目的としています。

成蹊小学校では、子どもたちが学ぶ喜びを知り、自ら学ぼうとする姿勢を育むさまざまな環境を整えています。子どもたちの興味や関心を引き立てる授業、オリジナリティーあふれる教育制度、これからの社会を見据えた新しい取り組みなどを通じて、子どもたちの個性を伸ばし、学ぶ力を自然と育んでいきます。

パンフレットより

5・6年生では、国語・社会・算数・こみち科の4教科を4人の学級担任がそれぞれ特定の数科を受け持つ教科担任制を取り入れています。学年内の全クラスにわたって教師がそれぞれの専門分野を生かした教科を教えるため、より充実した専門性の高い授業を行うことができます。

音楽・美術・体育・英語・読書は1年生から、理科は3年生から、漢字は5年生から、高い専門性を持つ教師が指導を行う専科制を取り入れています。低学年のうちから質の高い授業を行い、一人ひとりの個性と学力を伸ばしていきます。

これからの社会を見据え、ICT教育を積極的に行っています。今年度から3年生以上は一人につき一台のタブレットを導入する予定となっていて、普段の授業や生活の場面で活用していきます。さらに、こみち科の授業ではパソコンで文章をつづり、インターネットで情報検索します。各教科においてもタブレットで学習内容をまとめ、プレゼンテーションを行うなど将来につながる基礎技術の習得に励んでいます。

1~3年生までは28人4クラス体制、4年生からは各クラスにそれぞれ国際学級の生徒が4人加わり、32人4クラス体制となります。ゆとりある学級編成のため、教師は一人ひとりの成長に目が行き渡りやすく、子どもたちが持つ個性にしっかりと向き合い、伸ばしていくことができます。

「教育を研究する、教育を創造する」という考えのもと、各教科の教師がオリジナルの教材を作成し、子どもたちの興味や関心を引く独自性のある授業を行っています。既製の教科書の内容を超えて、子どもたちの成長にとって価値のあるものを見つける姿勢を大切にしています。

英語の授業では、成蹊大学の学生がTAとして授業をサポートする制度を取り入れています。数師以外のお姉さん、お兄さんと触れ合い、交流しながら授業を受けることで、子どもたちの学習効果をより一層高めるとともに、コミュニケーション能力を向上させる場にもなっています。

すべての学びの支えとなる読む力を伸ばすことで、想像力や論理的に考える力が身につきます。そこで、週1時間行う1~4年生の読書の授業では、読み聞かせやストーリーテリングを楽しむ「耳からの読害」を入り口に一人読みに慣れ親しみ、読書の習慣を身につけていきます。また、「読む」だけではなく、それを「伝える」ための活動も4年間を通して行います。読書によって得た喜びや知識を伝え合い、分かち合う経験は、多様な価値観を知り、他者を理解していくことへつながると考えています。

「本物に触れる」教育を大切にし、体験型の授業を多く取り入れています。一つの出来事について向き合い、なぜそうなるのか仮説を立て、実際に確かめる実験を行う理科の授業など、子どもたちが五感を生かして自発的に活動できる場を用意し、自ら学ぼうとする力を育んでいます。

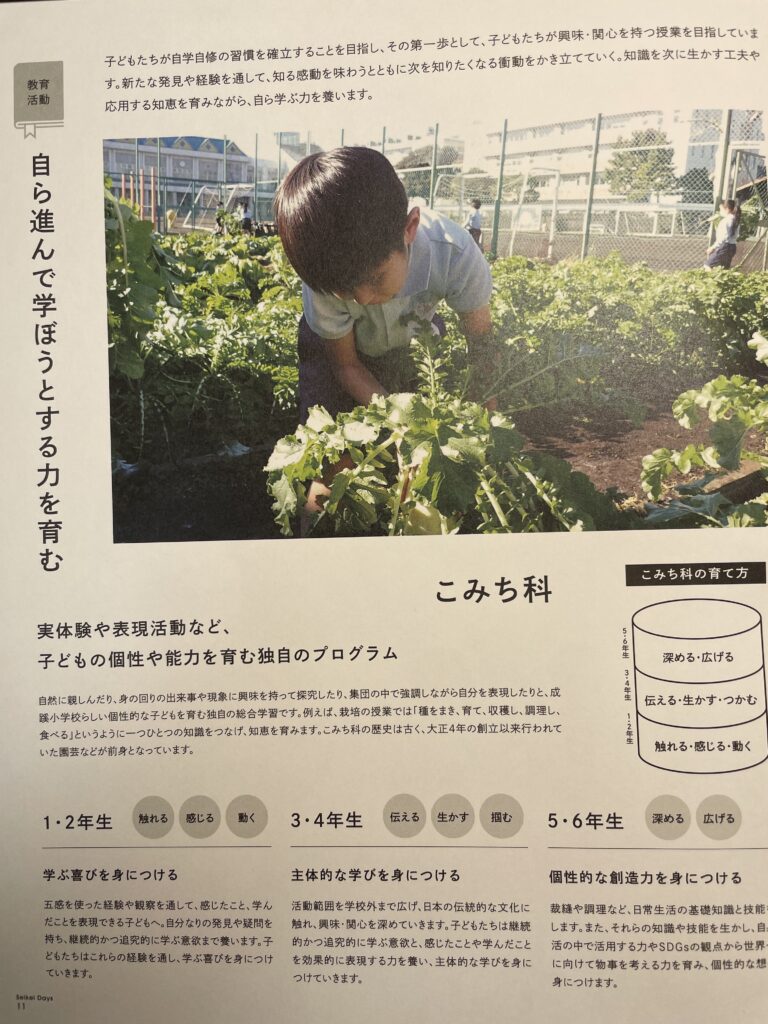

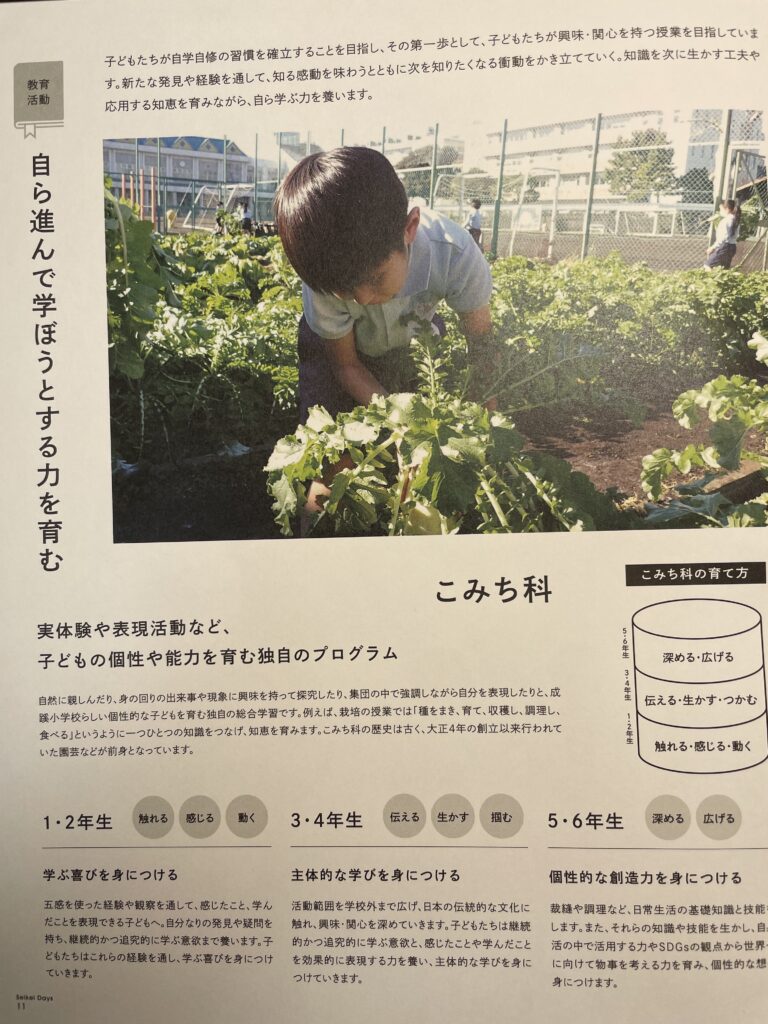

子どもたちが自学自修の習慣を確立することを目指し、その第一歩として、子どもたちが興味・関心を持つ授業を目指しています。新たな発見や経験を通して、知る感動を味わうととともに、次を知りたくなる衝動をかき立てていく。知識をつぢに生かす工夫や応用をする知恵を育みながら、自ら学ぶ力を養います。

パンフレットより

自然に親しんだり、身の回りの出来事や現象に興味を持って探究したり、集団の中で強調しながら自分を表現したりと、成小学校らしい個性的な子どもを育む独自の総合学習です。例えば、栽培の授業では「種をまき、育て、収穫し、調理し、食べる」というように一つひとつの知識をつなげ、知恵を育みます。こみち科の歴史は古く、大正4年の創立以来行われていた園芸などが前身となっています。

五感を使った経験や観察を通して、感じたこと、学んだことを表現できる子どもへ。自分なりの発見や疑問を持ち、継続的かつ追究的に学ぶ意欲までいます。子どもたちはこれらの経験を通し、学ぶ喜びを身につけていきます。

活動範囲を学校外まで広げ、日本の伝統的な文化に触れ、興味・関心を深めていきます。子どもたちは継続的かつ追究的に学ぶ意欲と、感じたことや学んだことを効果的に表現する力を養い、主体的な学びを身につけていきます。

裁縫や調理など、日常生活の基礎知識と技能を習得します。また、それらの知識や技能を生かし、自身の生活の中で活用する力やSDGsの観点から世界や地球に向けて物事を考える力を育み、個性的な想像力を身につけます。

考える力を重視した授業を行い、物事を多面的に捉えようとする思考や、考え続ける姿勢を育んでいます。文法的学習内容をまとめた「こみちのこくご」、成蹊の子どもたちに読ませたい教材をまとめた「成蹊国語」(6年時に使用)などの独自教材を活用しながら、教材への理解をより深め、文学の世界を広げる活動をしています。また、自学自修の拠点となる図書室の活用方法を学び、高学年での探求型学習に備える取り組みも行っています。

フィールドワーク、資料の読み取り、調査結果のまとめ。これら3点を重視した授業を行っています。身近な地域や社会科見学先で調査を行い、人との出会いから新たな発見をしたり、地図や写真、統計資料をもとに活発に意見交換をしたり。そのようなプロセスを経て、調査結果や考えをまとめる力まで養っていきます。完成した作品は、多数のコンクールで高評価を得ています。

子どもたちが考えることを楽しめる工夫をこらし、数学的な思考力・表現力を育む授業を行っています。難易度の高い問題にも挑戦させ、解決できた時の喜びや達成感を味わえるようにしています。独自の教材「こみちの算数」を活用したり、自分の考えを発表する時間や友だちと対話する時間を設けたりすることで、新たな問いを生み出せる環境づくりにも力を注いでいます。

読む、聴く、話す、書く、をバランスよく養う授業を行っています。話す力を育む領域では、フォニックス指導や1対1での英会話を積極的に取り入れ、高学年のCLIL(内容言語統合型学習)では、他教科と連携したテーマで授業を行うことも。発音の基礎を学び、コミュニケーションカを高め、将来、子どもたちが多様な場面で英語を使いこなすための土台を築いていきます。

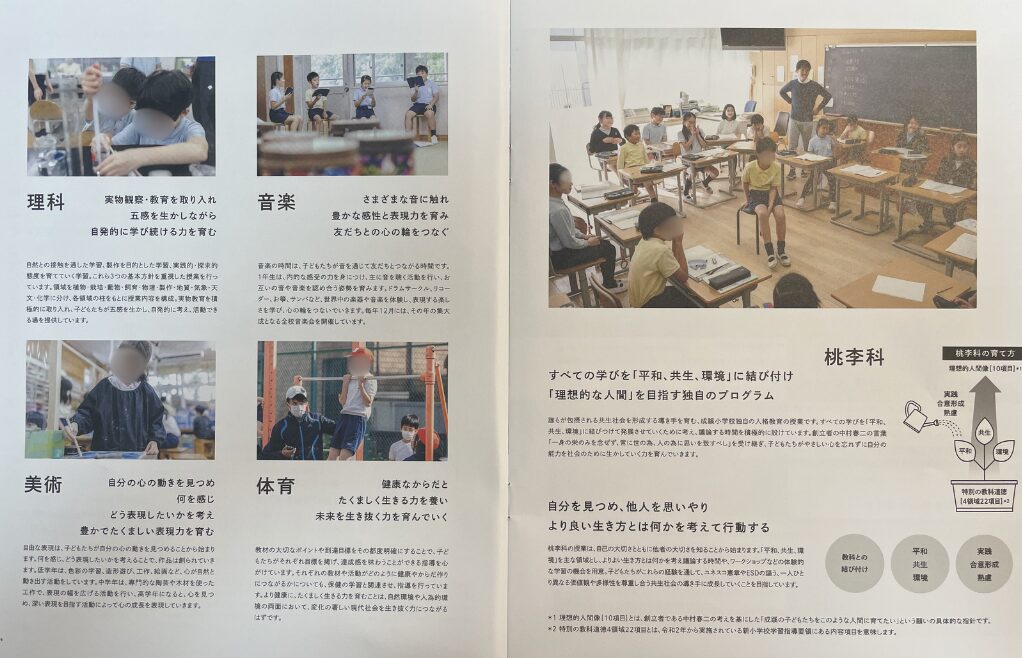

自然との接触を通した学習、製作を目的とした学習、実践的・探求的態度を育てていく学習。これら3つの基本方針を重視した授業を行っています。領域を植物・栽培・動物・飼育・物理・製作・地質・気象・天文・化学に分け、各領域の柱をもとに授業内容を構成。実物教育を積極的に取り入れ、子どもたちが五感を生かし、自発的に考え、活動できる場を提供しています。

音楽の時間は、子どもたちが音を通じて友だちとつながる時間です。

1年生は、内的な感受の力を身につけ、主に音を聴く活動を行い、お互いの音や音楽を認め合う姿勢を育みます。ドラムサークル、リコーダー、お箏、サンバなど、世界中の楽器や音楽を体験し、表現する楽しさを学び、心の輪をつないでいきます。毎年12月には、その年の集大成となる全校音楽会を開催しています。

自由な表現は、子どもたちが自分の心の動きを見つめることから始まります。何を感じ、どう表現したいかを考えることで、作品は創られていきます。低学年は、色彩の学習、造形遊び、工作、絵画など、心が自然と動き出す活動をしています。中学年は、専門的な陶芸や木材を使った工作で、表現の幅を広げる活動を行い、高学年になると、心を見つめ、深い表現を目指す活動によって心の成長を表現していきます。

教材の大切なポイントや到達目標をその都度明確にすることで、子どもたちがそれぞれ目標を掲げ、達成感を味わうことができる指導を心がけています。それぞれの教材や活動がどのように健康やからだ作りにつながるかについても、保健の学習と関連させ、指導を行っています。より健康に、たくましく生きる力を育むことは、自然環境や人為的環境の両面において、変化の著しい現代社会を生き抜く力につながるはずです。

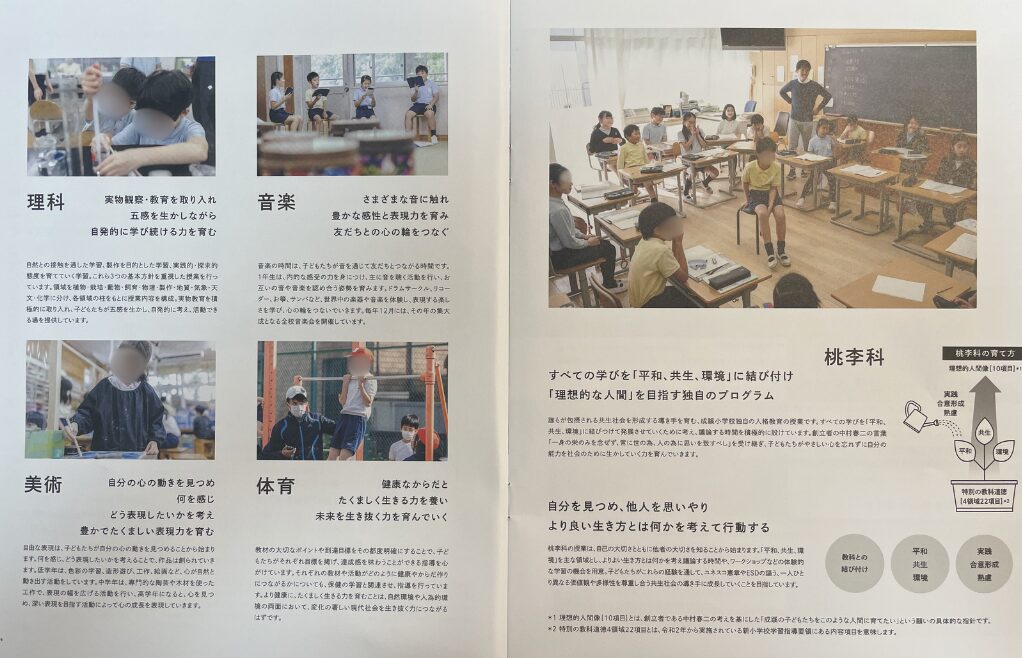

すべての学びを「平和、共生、環境」に結び付け「理想的な人間」を目指す独自のプログラム

誰もが包摂される共生社会を形成する導き手を育む、成蹊小学校独自の人格教育の授業です。すべての学びを「平和、共生、環境」に結びつけて発展させていくために考え、議論する時間を積極的に設けています。創立者の中村春二の言葉

「一身の栄のみを念ぜず、常に世の為、人の為に思いを致すべし」を受け継ぎ、子どもたちがやさしい心を忘れずに自分の能力を社会のために生かしていく力を育んでいきます。

自分を見つめ、他人を思いやりより良い生き方とは何かを考えて行動する

桃李科の授業は、自己の大切さとともに他者の大切さを知ることから始まります。「平和、共生、環境」を主な領域とし、よりよい生き方とは何かを考え議論する時間や、ワークショップなどの体験的な学習の機会を用意。子どもたちがこれらの経験を通して、ユネスコ憲章やESDの謳う、一人ひとり異なる価値観や多様性を尊重し合う共生社会の導き手に成長していくことを目指しています。

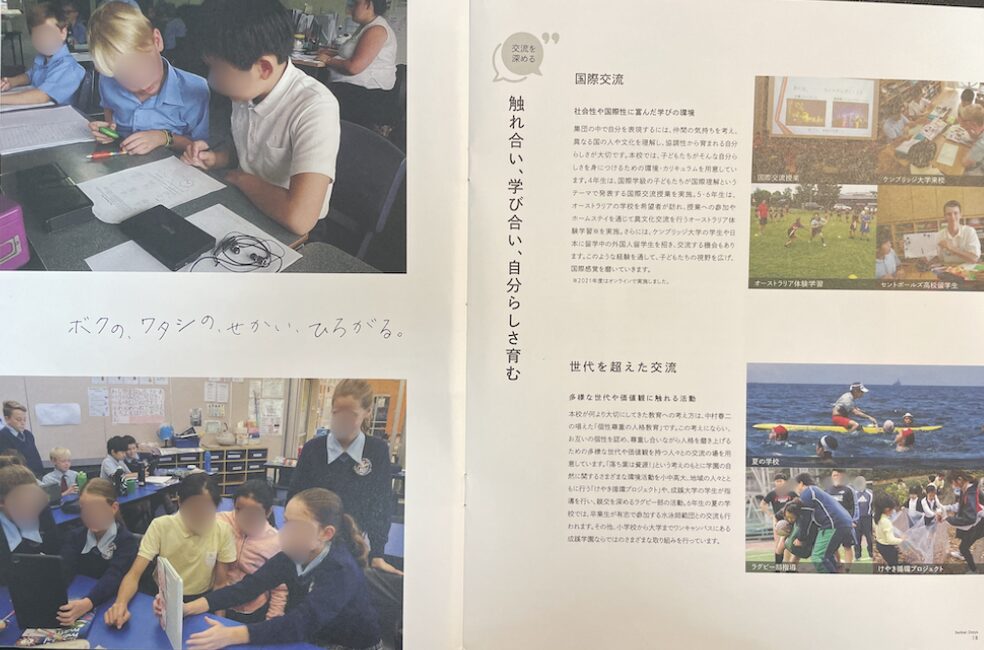

集団の中で自分を表現するには、仲間の気持ちを考え、異なる国の人や文化を理解し、協調性から育まれる自分らしさが大切です。本校では、子どもたちがそんな自分らしさを身につけるための環境・カリキュラムを用意しています。4年生は、国際学級の子どもたちが国際理解というテーマで発表する国際交流授業を実施。5・6年生は、オーストラリアの学校を希望者が訪れ、授業への参加やホームステイを通じて異文化交流を行うオーストラリア体験学習※を実施。さらには、ケンブリッジ大学の学生や日本に留学中の外国人留学生を招き、交流する機会もあります。このような経験を通して、子どもたちの視野を広げ、国際感覚を磨いていきます。

本校が何より大切にしてきた教育への考え方は、中村春ニの唱えた「個性尊重の人格教育」です。この考えにならい、お互いの個性を認め、尊重し合いながら人格を磨き上げるための多様な世代や価値観を持つ人々との交流の場を用意しています。「落ち葉は資源!」という考えのもとに学園の自然に関するさまざまな環境活動を小中高大、地域の人々とともに行う「けやき循環プロジェクト」や、成蹊大学の学生が指導を行い、親交を深めるラグビー部の活動。6年生の夏の学校では、卒業生が有志で参加する水泳師範団との交流も行われます。その他、小学校から大学までワンキャンパスにある成蹊学園ならではのさまざまな取り組みを行っています。

“個性を認め、長所を最大限に伸ばす。そんな先生方のユニークな授業と指導で、娘も毎日をいきいきと過ごしています。”

オンライン授業の期間は、先生と生徒のやりとりを隣で拝見できる貴重な機会でした。先生がギターを使ったお歌で授業を始めたり、長い説明の時にはパペット人形を持ち出してお話をしたり、子どもたちが自然と授業に引き込まれ、興味が途切れることのない授業内容に関心しました。

先生方は一人ひとりの個性を認め、長所を最大限に伸ばしてくださいます。おかげで、娘もお友達を心から大切にする優しさを育み、授業内容をきちんと身につけ、提出物の期限をマモと真面目さを学び、いきいきと過ごしています。成蹊小学校で過ごす時間は、娘にとって一生涯を支える心の財産となりそうです。

パンフレットより

“優雅で多彩な環境の中で、子どもが大きく成長できる毎日がある。親の私も刺激を受けています。”

成蹊小学校の「本物を取り入れる教育」に感銘を受け、入学を決意しました。文化祭では劇の参考に劇団四季に出向いたり、食育の授業では近郊の農家さんの畑で学ばせていただき、自分たちで採った食材を調理して実食したり。この学校は、刺激的な出来事で溢れています。授業参観で特に印象に残ったのは、音楽の授業です。歌を歌い、世界各国の楽器を奏で、子どもたちが作曲した音楽を演奏する時間はあっという間で、大人も「まだ終わりたくない」と思ってしまうほど、楽しい授業です。この学校は、優雅で多彩な環境の中で大きく成長できる場所。我が子のこれからの成長が楽しみです。

パンフレットより

”親子二代で通うこの学校で、どんどん大きくなっていく子どもの姿に喜びと頼もしさを感じています。”

成蹊小学校は、私の母校。ここで育んだ「心の力」が、私の人生の礎になっています。息子にもどんな困難があろうと、自ら考え乗り越える力を育んでほしいと思い、入学を希望しました。息子は、低学年の頃は積極的に発言したり行動したりすることはなかったのですが、5年生の時に担任の先生が背中を押してくれ、桃の会の委員長に立候補しました。自分の考えをみんなの前でプレゼンし、委員長に選ばれたことは、息子にとって大きな自信になったようで、ひと回り大きく成長した姿に頼もしさを感じました。大きな心で真長面から生徒に向き合う先生の姿を、大変ありがたく感じています。

パンフレットより

お受験プリントでは「合格ママ」さんにご協力いただいてオンラインインタビューを行いました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

この度はお時間をいただきましてありがとうございます!

まず初めに「成蹊小学校」を選んだ理由から教えていただけますか?

成蹊小学校を選んだ理由は、学校の教育方針と豊かな学習環境です。

成蹊では、一人一人の生徒の個性を尊重し、自主性を促す教育が行われています。また、教育内容が幅広く、子どもたちがさまざまな分野で自分の才能を発見し、伸ばすことができる環境が整っていると感じて入学をきましました。

ありがとうございます。実際に通ってみていかがですか?

本当に素晴らしい環境だと感じています。

教師たちが一人一人の生徒をしっかりサポートしてくれるので、子ども自身が楽しみながら学べる点が特に印象的です。家庭との連携もしっかりしており、子どもの学びに対するモチベーションを高めるための支援が随所に見られます。

素晴らしいですね。

成蹊小学校というと、かなりの人気校ですがどのような対策を意識してましたか?

「話の記憶」が長文であることを聞いていたので、いろいろな問題に触れることはもちろんですが、とにかく「読み聞かせ」をすること意識していました。

絵を見せないで、絵本を読んだ後に内容についての質問をしたり、話の内容か季節を質問したり、とにかく集中して話を聞きながら内容を頭の中でイメージする練習に特に時間を使っていました。

その他、意識していたことなどはありますか?

ペーパーの練習や運動など色々やっていましたが、日々の生活で「きちんとする」ことも意識していました笑

学校の教育目標に「連帯」という言葉が掲げられていて、協調生が求められることを聞いていたので、日常生活の中でも落ち着きを持って、相手の話をよく聞くなど、そういう「きちんとする」ことには気を使っていました。

お受験プリントは2600名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)