※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

1941年に設立された桐朋学園小学校は、東京都国立市に位置する人気の共学私立小学校です。

この記事では、その難易度の指標として、倍率や偏差値などの情報に加え、学校の公式ホームページや学校パンフレットから、受験を検討されている方はもちろん、学校研究をされている方にも参考にしていただける情報をまとめました。

お受験プリント STORE では、パック商品の期間限定で20% Off キャンペーン中!

割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。

*注意事項*期間2026/1/31(土曜日)まで。

桐朋学園小学校への入学志願者は例年650名ほどで、定員が68名ですので、倍率は10倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、桐朋学園中学校の偏差値は71となっています。(首都圏模試センター参考)

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

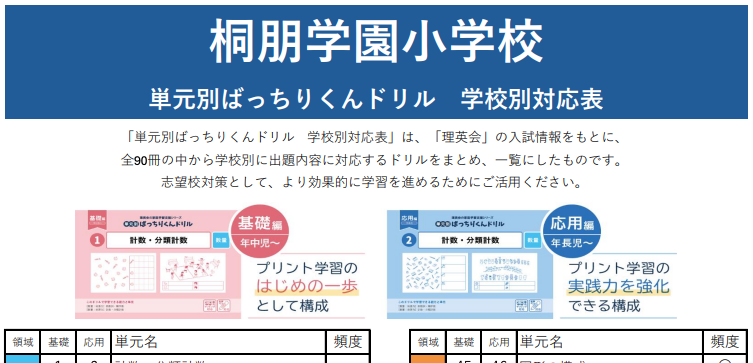

桐朋学園小学校の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「桐朋学園小学校」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

桐朋学園小学校の集団テストは、知識量やスピードを競うものではなく、課題に取り組む中での工夫や持続力、柔軟な発想を見ようとする傾向が強いのが特徴です。課題は工作や構成、観察や発想を必要とするものが多く、与えられた素材や条件を活かして作品を作る中で、柔軟な思考力や集中力が問われます。

構成課題では、決められたお手本を見ながら形を再現するような課題が出題されることがあります。例えば、チューブやジョイントを使って制約のある形を完成させるといった内容で、色や数のルールを守る必要があるなど、細かい規則に従いながら正確さを求められる点が特徴的です。一方で制作課題では、画用紙や紙ひも、スポンジや自然素材といった身近なものを活用し、与えられたテーマに沿って自由に表現することが求められます。単に形を作るだけでなく、どのように工夫したか、独自性や発想力も評価の対象となります。

過去の出題例として、複数色のチューブとジョイントを組み合わせ、指定された形を再現する構成課題が出されました。本数やジョイントの数が変わる中で、色のルールを守りつつ正確に組み立てる必要があり、高度な思考力と集中力が求められました。制作課題では「ドアの向こうの情景」を表現するテーマが与えられ、自然素材やひもを組み合わせて自由に表現することで、子どもの感性や表現力を試す内容となっていました。

行動観察の場面では、友達とのかかわり方や、自分から動ける姿勢、ルールを守る態度などが注目されます。課題は自由度が高く、グループでの活動や遊びを通じて自然な姿を観察されるのが特徴です。正確さだけでなく、他者を思いやる気持ちや、仲間と楽しみながら取り組む態度が大切になります。

過去の出題例として、行動観察では「クモの巣張り」と呼ばれる課題がありました。子どもの胸の高さに張られた平ゴムに面ファスナーやネット、鈴などを取り付け、協力してクモの巣を完成させる活動です。お互いに声を掛け合いながら進めることで、協調性や積極性が評価されました。

また「虫集めゲーム」も行われ、大きな紙コップを虫取り網に見立てて、虫の絵が描かれた紙コップを捕まえて戻すという内容でした。鈴を鳴らしながら進める中で、楽しさの中にもルールを守る姿勢が求められました。

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

桐朋学園小学校の入試では、知識を詰め込むだけではなく、思考力や表現力、協調性といった多面的な力が問われます。こうした力は一朝一夕で身につくものではなく、日常生活や遊びを通じて自然に育まれていきます。ここでは、家庭で意識したい具体的な取り組みをいくつか紹介します。

手先の器用さを意味する巧緻性は、集団テストでの制作課題や構成課題に直結します。日常的に細かい作業に触れる遊びを取り入れるのが効果的です。折り紙やひも通し、ビーズやはさみを使った工作は、指先の器用さや集中力を養う練習になります。折り紙や紐通し、ビーズ遊び、はさみを使った工作などは、集中力と細かい作業の正確さを育てます。

完成形を意識しながら取り組む習慣を持つことで、試験本番でも粘り強く取り組める力につながります。また、作業が終わった後には「よく頑張ったね」と声をかけ、達成感を共有することも重要です。努力を肯定的に受け止める経験が、次の挑戦への意欲につながります。

行動観察では、友達と協力する姿勢や感情のコントロールも評価対象となります。家庭ではトランプやすごろく、ボードゲームなど、ルールや勝敗がある遊びを取り入れるのが有効です。

これらの遊びを通して「負けても楽しい」と感じられる経験は、勝ち負けにとらわれない柔軟な気持ちを育みます。また、順番を守る、相手の気持ちを考えるといった社会性も自然に学ぶことができます。遊びながら育つ心の余裕は、入試での協調性や落ち着きにつながります。

桐朋学園小学校の試験では、テーマに沿って自由に制作する課題が頻出します。そこで求められるのは、独自のアイデアを形にする発想力です。

家庭では、お絵描きや物語づくり、段ボールや空き箱を使った工作など、枠にとらわれない遊びを積極的に取り入れましょう。「こんなふうにしたい」「こうやったら面白いかも」と自分なりに考える経験を重ねることが、表現力や問題解決力の基礎になります。

親子で一緒に取り組むことで楽しさが増し、子どもの想像力もさらに広がります。

行動観察では協調性や思いやりが大きな評価ポイントとなります。これを育てる場は、特別な学習環境ではなく、日常生活そのものです。

「ありがとう」「ごめんなさい」といった基本的な挨拶、家庭内での役割分担、友達との約束を守る経験などが、社会性を養う大切な土台になります。家庭は最初の社会であり、親子のやりとりがそのまま子どもの行動に反映されます。小さな積み重ねを大切にすることで、自然と周囲を思いやる心が育ちます。

集団行動や制作課題の場面では、自分の意見や工夫を説明する力が求められます。そのためには日常の会話が欠かせません。

「今日は何が一番楽しかった?」といったオープンな質問を投げかけると、子どもは自分の気持ちを整理して言葉にする練習ができます。さらに「どうしてそう思ったの?」と問いかけを重ねると、考える力や論理的に話す力が伸びていきます。親子の対話を意識的に増やすことで、試験本番でも自信を持って話せるようになります。

家庭だけでの取り組みに不安を感じる場合、幼児教室や専門の講師からのサポートを受けるのも一つの方法です。課題の進め方や表現の工夫など、家庭では気づきにくい点を的確に指摘してもらえます。また、同じ目標を持つ仲間と学ぶことで、子ども自身の意欲や自信が高まる効果もあります。

桐朋学園小学校の受験に向けた家庭での取り組みは、特別なものではなく、日常の中に自然に取り入れられる活動が中心です。工作や遊び、会話や生活習慣といった小さな積み重ねこそが、思考力や社会性、表現力を育てる土台となります。日々の中で楽しみながら学ぶ姿勢を大切にし、試験本番でも普段通りの力を発揮できるようにしていくことが大切です。

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

桐朋学園小学校は「自分で考え、主体的に行動する子ども」を求めています。知識の量やスピードではなく、日常の中で育まれた思考力や社会性、創造力が試験を通じて見られます。ここでは、合格する子どもに共通する特徴と、それを育む家庭での工夫を整理します。

合格者に見られる大きな共通点のひとつは、自分で考えて行動できる自主性です。指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、取り組み方を工夫する姿勢が求められています。

家庭では、日常の中で小さな選択を任せることが有効です。休日の過ごし方を自分で決めさせたり、着る服や遊びの内容を子どもに選ばせることで、自分で考えて行動する習慣が育ちます。失敗したときには「どうすればよかったと思う?」と一緒に振り返る時間を設けると、挑戦する勇気や問題解決力が伸びていきます。

桐朋学園小学校の行動観察では、友達と協力しながら課題を進める姿勢や、相手を思いやる心が見られます。そのため、協調性や優しさは合格する子どもに欠かせない要素です。

家庭では、兄弟姉妹や友達と遊ぶ中で「順番を守る」「道具を共有する」といった経験を積ませることが効果的です。また、一緒に料理や配膳を行い「家族のために役割を果たす」体験を与えることで、自然と協力する姿勢が育ちます。さらに、誕生日カードやお礼の手紙を作るといった小さな行動も、相手を思いやる気持ちを形にする練習になります。

桐朋学園小学校では、制作課題や自由な表現活動が頻出します。そこで問われるのは、独自の発想を形にする力です。絵や工作を夢中で取り組める子ども、自然の中で昆虫や植物を観察し「もっと知りたい」と感じられる子どもは強みを発揮できます。

家庭では「今日は好きなだけお絵かきしていい日」を設けたり、段ボールや空き箱を自由に使ってものを作る工作デーを作ると、創造力が伸びていきます。完成度にこだわるのではなく「どんな工夫をしたの?」と過程を大切にする声かけが、自由な発想を後押しします。

桐朋学園小学校に通う男子は、自然が好きで虫や動物に興味を持つ子どもが多く見られます。最初は恐る恐る近づきながらも、時間をかけて観察や交流を楽しむ姿勢が特徴的です。

また、工作や絵に取り組む際には一気に集中して自分の世界に没頭するタイプが多く、慎重さと探究心を併せ持っている傾向があります。

女子は活発で運動好きな子が多く、木登りやアスレチック、ドッジボールといった体を使う遊びを好みます。運動神経が高く「おてんば」と呼ばれるような元気さを見せる子も少なくありません。

一方で、周囲をよく見て年下や友達を思いやる面倒見の良さも持っています。物静かな子でも、芯の強さや創作活動に集中する力があり、活発さと優しさを兼ね備えていることが特徴です。

桐朋学園小学校には、共働き家庭やフルタイム勤務の保護者も多く在籍しています。ただし、学校にはアフタースクールが設けられていないため、放課後の預け先は民間や公立の学童を利用する必要があります。共働きであっても、子どもの自主性を育む校風に共感して選ぶ家庭が多く、生活環境を整えながら受験準備をしているのが実情です。

家庭で合格につなげるための育て方は、特別なことではありません。

これらを日々積み重ねることが、桐朋学園小学校が求める子ども像に近づく確かな道となります。

桐朋学園小学校に合格する子どもは、自分で考えて行動できる自主性を持ち、友達や家族に思いやりを持って接する協調性があり、さらに創造力や好奇心が豊かな子どもです。これらの力は、特別なトレーニングではなく、家庭の日常生活や遊びの中で育まれていきます。親が子どもの意志を尊重し、一緒に楽しみながら挑戦を見守ることが、合格への大きな一歩となります。

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

桐朋学園小学校は、少人数制によるきめ細やかな教育と、内部進学制度による将来の安心感から、毎年多くの家庭に高い人気を集めています。その結果、入試の倍率は首都圏の中でも上位に位置し、受験の難易度は非常に高い水準にあります。ここでは近年の倍率の推移や、倍率が高くなる理由、そして高倍率校への対策について詳しく解説します。

桐朋学園小学校の倍率がここまで高い背景には、いくつかの要因があります。

最大の理由の一つは、卒業後に「桐朋中学校」や「桐朋女子中学校」へ内部進学できる制度です。桐朋中学校は男子校として難関大学への進学実績を誇り、桐朋女子中学校も女子教育に定評があります。この一貫教育の安心感が、特に男子の人気を押し上げています。

1学年は2クラス、合計68名程度という少人数体制で、一人ひとりの個性や成長を大切にする教育が行われています。きめ細やかな指導や自由な発想を重視する授業に魅力を感じる家庭が多い一方、定員の少なさが倍率をさらに押し上げています。

ペーパーテストがなく、制作課題や行動観察を通じて子どもの本質的な力を評価するのが特徴です。知識量で勝負できない分、普段の生活や育ち方が反映される試験となっており、「本物の力が問われる入試」として挑戦する家庭が多い点も倍率の高さにつながっています。

自然体験や稲作、動物の飼育活動、林間学校など、都会にありながら豊かな体験ができる教育環境が整っています。音楽・美術・演劇といった表現活動にも力を入れており、知識偏重ではない教育方針が共感を呼び、志願者増加の要因になっています。

桐朋学園小学校の入試は倍率の高さから見ても難易度が非常に高いといえます。倍率が10倍近いということは、受験者のうちおよそ1割しか合格できないという厳しさを示しています。

ただし、合格者には共通点があります。集団テストでは工夫する力や最後まで取り組む姿勢が、行動観察では協調性や主体性が評価されています。つまり、知識の量ではなく日常の積み重ねが力となり、試験本番に表れるのです。

桐朋学園小学校の入試倍率は、慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部と並ぶ水準であり、首都圏有数の難関校として位置づけられています。内部進学制度や少人数教育といった魅力が倍率を押し上げ、結果として毎年激戦が繰り広げられています。合格のためには、特別な知識ではなく、日常の中で培った思考力・協調性・自主性を自然に発揮できるように準備していくことが何より重要です。

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

桐朋学園小学校と桐朋小学校は、名前が似ていることからしばしば混同されます。しかし、両校は運営母体も教育方針も異なる別の学校です。そのため併願は可能ですが、日程や試験内容が近接しているため、戦略的な準備が不可欠となります。ここでは両校の違いを整理し、併願を考える際の注意点を解説します。

桐朋学園小学校と桐朋小学校の入試は、いずれも11月上旬に実施されます。年度によって多少の変動はあるものの、両校とも5日〜8日前後に試験が行われ、出願期間もほぼ同じ時期に設定されています。

両校は別の学校であるため、併願そのものは禁止されていません。ただし、試験日や出願期間が重なる可能性があるため、複数校を検討する場合にはスケジュールの重複に注意が必要です。受験計画を立てる際には、各校の募集要項を詳細に確認し、余裕を持って準備することが欠かせません。

両校とも「ノンペーパー校」として知られており、ペーパーテストは課されません。代わりに、制作や巧緻性課題、行動観察を通じて子どもの思考力や社会性を評価する形式が中心です。

桐朋学園小学校の試験では、自由度の高い制作課題やチームでの協働作業が多く出題されます。例えば、クモの巣づくりや秘密基地づくりなど、仲間と協力しながら進める課題が特徴的です。一方、桐朋小学校も同様に非認知能力を重視していますが、試験構成や課題の種類には独自性があり、併願する場合は双方に対応した準備が必要となります。

また、桐朋学園小学校は「考える力」「表現力」「協調性」を特に重視しており、子どもの自然なふるまいを観察する場面が多い点が特徴です。この違いを理解せずに一方の対策だけを行うと、もう一方の学校には十分対応できない可能性があります。

桐朋学園小学校は、「自由」「探究」「表現」を教育の柱とし、自然体験や表現活動を通じて自主性や創造力を育む方針を掲げています。少人数教育の中で、一人ひとりの個性を大切にする環境が整っています。

一方、桐朋小学校は同じ「桐朋」の名を冠しているものの、教育方針や学びのスタイルは異なります。両校を比較検討する際には、「我が子に合った校風はどちらか」という視点で慎重に見極めることが重要です。名前の類似だけで判断せず、それぞれの学校の特色や理念を理解する必要があります。

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

桐朋学園小学校・桐朋小学校を併願する家庭は、さらに他の学校を組み合わせて受験計画を立てることも多くあります。併願されやすい学校には以下のような例があります。

こうした学校はそれぞれ教育方針や試験内容が異なるため、複数校を受ける際には準備の幅が広くなる点を理解しておく必要があります。

両校を併願する際には、以下のような点に注意が必要です。

桐朋学園小学校と桐朋小学校は、同じ「桐朋」の名を持ちながらも全く別の学校です。両校の入試は時期が重なりやすいため、併願を目指す場合には最新の募集要項を確認し、スケジュール調整を入念に行うことが欠かせません。教育方針や校風も異なるため、願書や準備内容も分けて考える必要があります。複数校を検討する場合は、家庭の教育方針や生活環境と照らし合わせ、無理のない戦略を立てることが成功の鍵となります。

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

桐朋学園小学校の学校説明会は、毎年多くの家庭から注目され、予約開始と同時に満席になることも珍しくありません。教育理念や校風を理解する貴重な機会であり、受験準備のスタートラインとも言える場です。ここでは説明会の日程や内容、参加のメリット、そして注意点を整理します。

説明会では、桐朋学園小学校の教育理念や「遊びながら学ぶ」独自の指導方針について詳しく紹介されます。具体的には以下のような内容が中心です。

特に、子どもたちの一日の過ごし方や行事の様子が紹介されることで、家庭での子育てや準備に役立つ具体的なイメージを持つことができます。

学校説明会は、単なる情報提供の場ではなく、実際の校風や雰囲気を肌で感じられる貴重な機会です。教職員の話を直接聞くことで、学校と家庭の教育方針が合っているかを確認できます。もし「自分の家庭には合わない」と感じれば、入学後のミスマッチを防ぐことも可能です。

さらに、校舎や施設に入れるため、実際に子どもが学ぶ環境を目で確かめられる点も大きな魅力です。教育理念と実際の環境の両方を理解できるため、志望理由を深めるための大切な材料にもなります。

説明会に参加する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

人気が高いため、予約は開始と同時に行うのが望ましいです。予約開始日や時間を事前に確認しておき、確実に申し込みを行えるよう準備しましょう。

説明会に参加する前に、学校の公式サイトや過去の説明会レポート、保護者の声などを調べておくと理解が深まります。質問の時間がある場合、公式パンフレットで分かる内容を尋ねるのはもったいないため、具体的で実践的な質問を整理しておくことが重要です。

自由な校風が特徴の学校ですが、説明会は保護者を知る場でもあります。スーツやワンピースなど、フォーマルで清潔感のある服装が基本です。華美な装いは避け、落ち着いた印象を心がけることが求められます。

説明会が終わったら、感じたことや印象に残ったことを早めに記録しておきましょう。先生方の雰囲気や学校の空気感などは時間が経つと忘れてしまうため、その日のうちに整理しておくことが大切です。特に複数校を比較検討する場合、後からの判断材料になります。

桐朋学園小学校の学校説明会は、教育理念や校風を理解し、志望理由を深めるための大切な場です。予約は早めに行い、事前準備を整えて参加することで、説明会を最大限に活用できます。説明会で得た情報や印象を整理し、家庭での教育方針と照らし合わせることで、受験準備をより具体的に進めることができます。受験を考えるご家庭にとって、説明会はまさにスタートラインとなるイベントといえるでしょう。

【桐朋学園小学校向け】厳選29科目のお得なパッケージはコチラ

驚きと発見に満ちた体験を、かけがえのない経験に

「世の中に『?」と『!」と両方あれば、他にはもう何もいらんのではないかね」まど・みちおさんが、ご自身の詩作について語った言葉です。

生命誌の研究者であり、まどさんと親交の深かった中村桂子さんは、次のように述べています。

「『あれ、これ何だろう?』と思って、自分で考えるのが新しい知を生み出すのですから、クエスチョンマークが一番大事です。科学は、もちろんクエスチョンマークだらけです。

疑問に感じたことを一生懸命、自分で考えると、『おっ、すごいね!』ということが見つかるので、『?と!さえあれば、もうほかには何も要らない』いうのは、科学から見たときにも、とても素晴らしい言葉だと思います」

桐朋学園小学校は、開校以来、一人一人の児童が心豊かに、賢く、たくましく成長していけるよう、本物と出会い、自ら感じたことをもとに学ぶ教育を大切にしています。

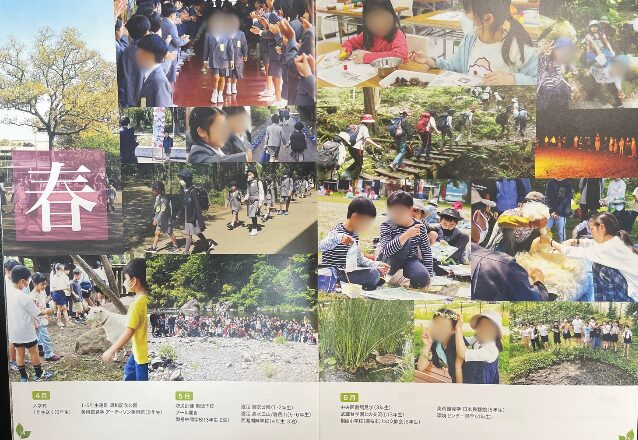

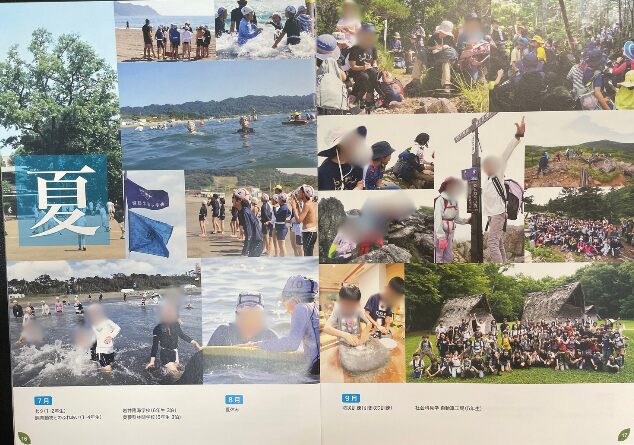

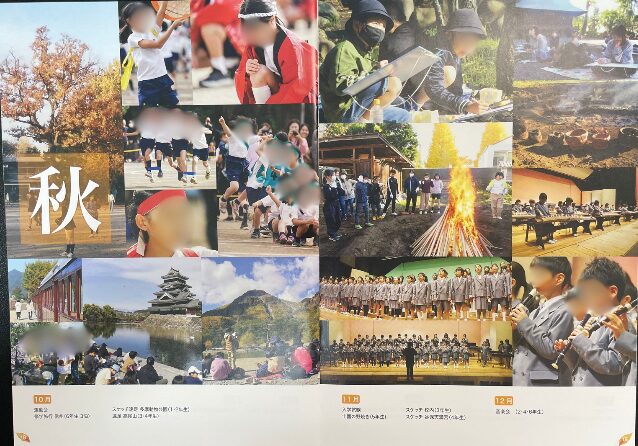

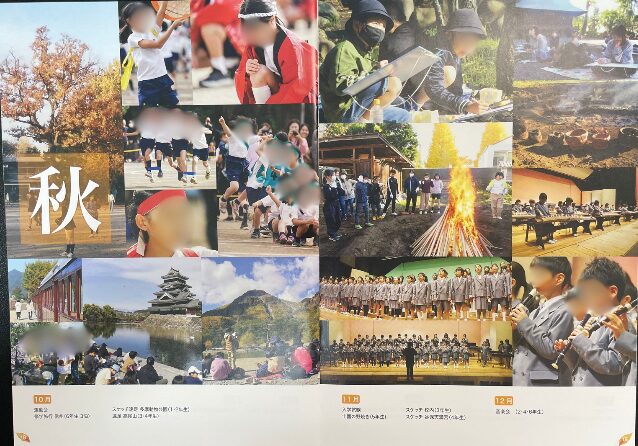

羊毛を紡いでの染め織物づくり、土器の野焼きをはじめとした本校独自の生活科での実践、八ヶ岳連峰の天狗岳登山、南房総岩井海岸での遠泳などの学校行事、そして、緑豊かなキャンパスで過ごす毎日。桐朋学園小学校での生活は、驚きと発見にあふれています。

こうした体験を通して感じ、考えたことを、毎日書く日記で担任と交流したり、作文にまとめたりする表現活動も、本校の教育の柱です。

「言葉にしたことだけがーーいや正確には言葉にしようとしたことだけがーー、私たちが今経験していることから得つつあることを、有意味な変化として私たちの態度のうちに定着させる」

社会学者、大澤真幸さんの言葉です。体験の意味を、表現することによって理解し、自らの力とする。

こうした経験が、確かな知を生み、成長の礎となるのだと思います。今後も、子どもたちと一緒に魅力や刺に満ちた学校生活を送り、それぞれの体験がかけがえのない経験となるよう、導き、支えながら、私たちの念願である一人一人の子どもの、心のすみずみにまで行きわたる教育、を実践してまいります。

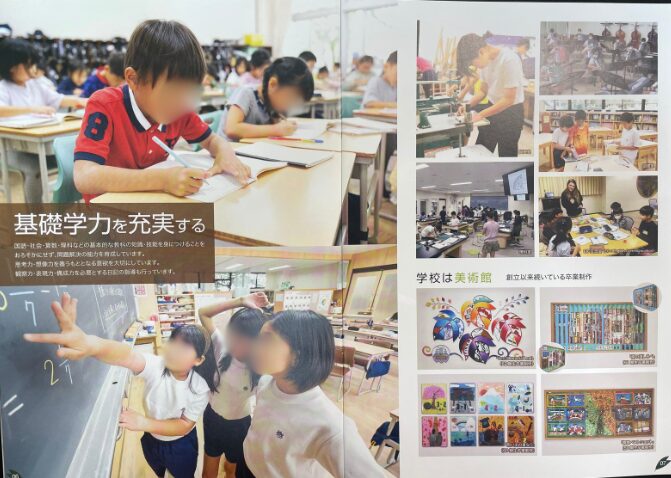

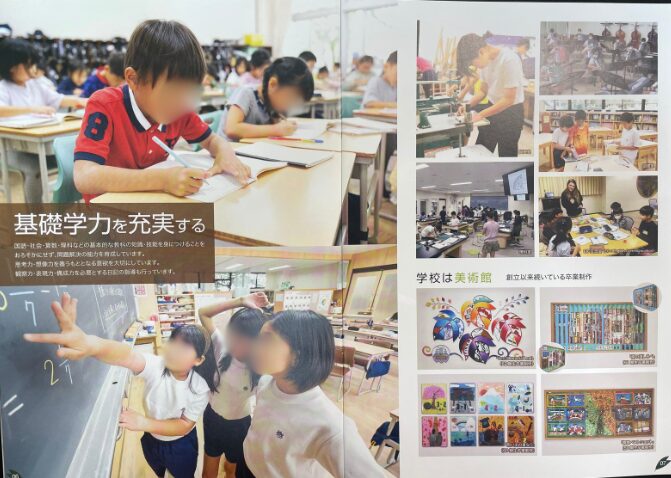

国語・社会・算数・理科などの基本的な教科の知識・技能を身につけることをおろそかにせず、問題解決の能力を育成しています。思考力・想像力を養うもととなる意欲を大切にしています。観察力・表現力・構成力を必要とする日記の指導も行っています。

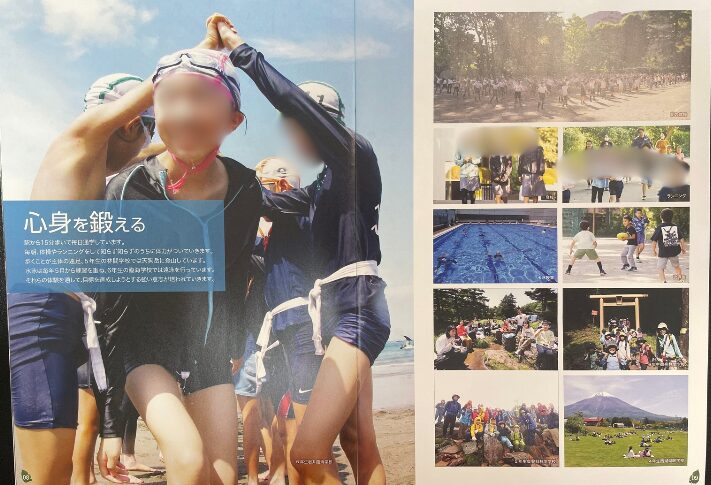

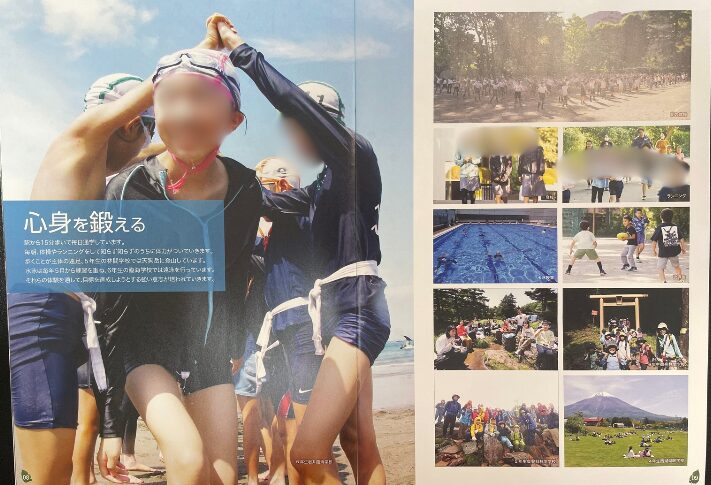

駅から15分歩いて毎日通学しています。

毎朝、体操やランニングをして知らず知らずのうちに体力がついていきます。歩くことが主体の遠足、5年生の林間学校では天狗岳に登山しています。水泳は毎年5月から練習を重ね、6年生の臨海学校では遠泳を行っています。それらの体験を通して、目標を達成しようとする強い意志が培われていきます。

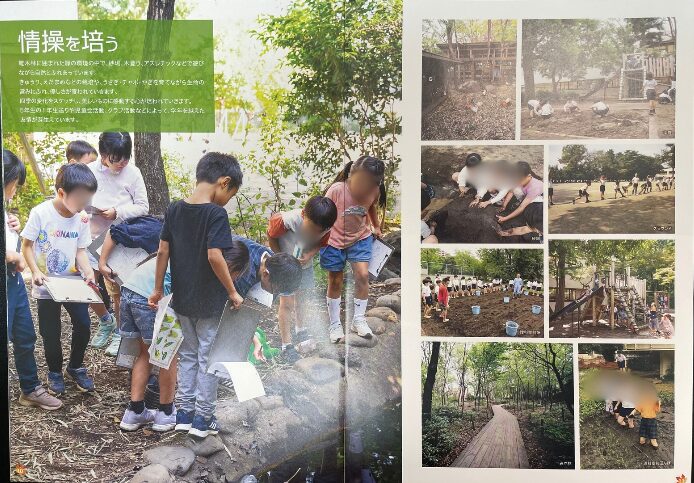

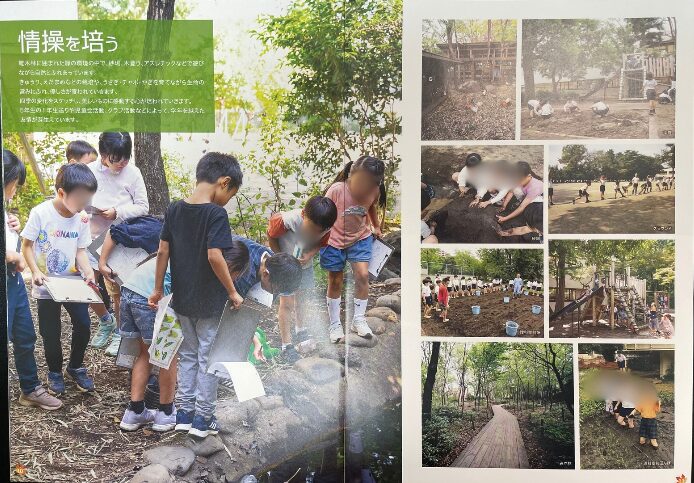

雑木林に囲まれた緑の環境の中で、砂場、木登り、アスレチックなどで遊びながら自然とふれあっています。

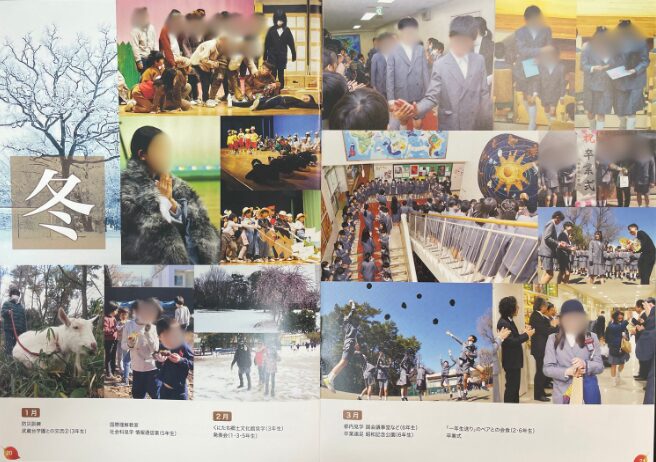

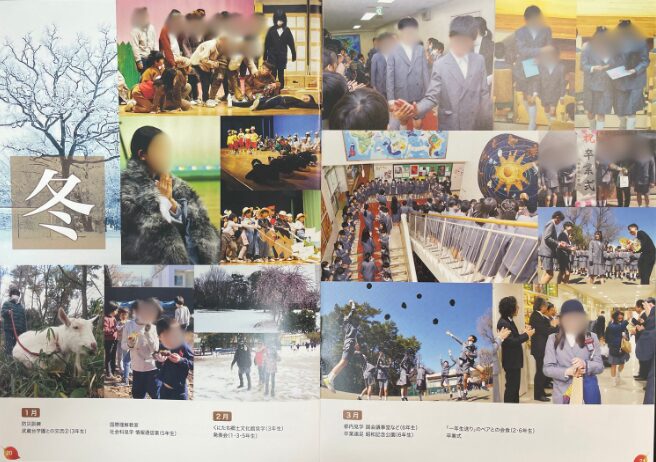

きゅうり、えだまめなどの栽培や、うさぎ・チャボ・やぎを育てながら生命の営みにふれ、優しさが養われていきます。四季の変化をスケッチし、美しいものに感動する心が培われていきます。5年生の1年生送りや児童会活動、クラブ活動などによって、学年を越えた友情が芽生えています。

本校の生活科は、「具体的な事物を通して直接体験することにより、生きていく上で必要な知識や技能を身につけさせ、同時に、情緒を培い、生きる力、考える力を育てる。」「広い視野から人間を育んでいる自然や社会についての知識を深め、人間はどう生きるかということについて、より深く考える姿勢を育てる。」という目標を持って、1年生から6年生まで一貫したカリキュラムのもとで授業が進められています。

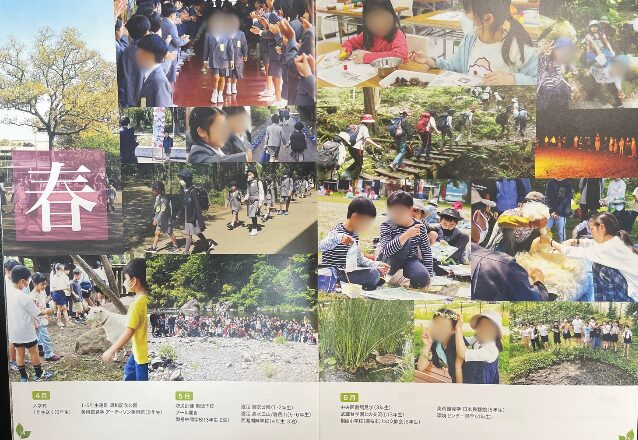

入学式

5年生に名札を付けてもらい、桐朋学園小学校での生活が始まります。

1年生送り(5年生)

入学式から一週間は、5年生と一緒に下校します。

学校案内(2年生)

2年生がペアの1年生を案内します。

親睦遠足(1・5年生)

1年生の小学校最初の遠足は5年生と一緒に行きます。

飼育動物とのふれあい(4年生)

4年生は、日頃「飼育活動」で世話している動物のことを1年生に伝えます。

ラジオ体操(2年生)

毎朝行っているラジオ体操を、2年生がペアの1年生に教えます。

花笠おどり(4年生)

運動会の演技種目「花笠おどり」(中学年)を前年度踊った4年生が、初めて挑戦する3年生に伝授します。

絵本の読み聞かせ(5年生)

5年生が1年生にお話を読み聞かせます。

お別れ会食(6年生)

6年生が作ったサンドイッチを囲んで、卒業前に2年生と会食します。

桐朋学園小学校は、最寄りのJR国立駅や京王線仙川駅から徒歩圏内にあります。都内や周辺エリアから通いやすく、共働き家庭にとっては、送り迎えの時間や通勤との動線を考えやすい立地です。

学校では、延長保育やアフタースクールといった放課後の預かり制度は実施されていません。また、給食もなく、毎日のお弁当持参が基本となっています。そのため、共働きのご家庭では、祖父母の協力を得たり、シッターや民間の学童サービス、習い事などを活用して、放課後の過ごし方を調整しているケースが多く見られます。

かつては医師や研究者など専門職の家庭が多い印象でしたが、最近では会社員家庭や共働きのご家庭も増えており、多様な背景を持つ子どもたちが在籍しています。働いているかどうかにかかわらず、家庭での教育方針や子どもへの関わり方が大切にされている雰囲気があります。

学校行事や保護者会などの場面では、できる範囲での参加や協力が求められます。ただし、全てにフル参加することが前提ではなく、仕事の都合を考慮しながら無理のない形で関われる雰囲気です。共働きだからといって浮いてしまうことはなく、それぞれの家庭の状況に合わせた関わり方が尊重されています。

【桐朋学園小学校編】お得な29科目:学校別ばっちりパック!全問音声付き!

【図形系】 サイコロの展開(問題20ページ) 鏡問題・鏡図形(問題20ページ) 四方観察・見え方の推理(問題20ページ) 回転図形(問題20ページ) 重ね図形(問題20ページ) マス目模写(問題20ページ) 同図形発見(問題20ページ) 置き換え(問題20ページ) 折り紙の展開図(問題20ページ) 三角パズル(問題20ページ) 線対称(問題20ページ) 点図形(問題20ページ) 積み木・立体図形(問題20ページ) 図形の構成・分割(問題20ページ) 長さ比べ(問題10ページ) ひとふで書き(問題10ページ) 【条件推理系】 地図上の移動(問題20ページ) 変化の法則(問題20ページ) 位置の移動(問題20ページ) 観覧車(問題10ページ) 系列・法則性(問題20ページ) マジックボックス・魔法の箱(問題20ページ) 迷路(問題20ページ) 水の量と濃度(問題20ページ) 重さ比べ・シーソー(問題20ページ) ルーレット(問題20ページ) すごろく(問題20ページ) 【言語系】 お話の記憶(問題10ページ) しりとり(問題20ページ)

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)