※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

1931年に開校した立教女学院小学校は、私立一貫校への人気が高まる昨今、特に人気の高まっている難関校として知られています。

今回の記事では、立教女学院小学校に合格されたご家庭にご協力いただいたオンラインインタビューの内容と学校のホームページから「覚えておきたい内容」をまとめました。(一部、学校説明パンフレットも引用しています)

立教女学院小学校を受験される方はぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。

立教女学院小学校への入学志願者は例年500名ほどで、募集人数が72名ですので、倍率は7倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、立教女学院中学校の偏差値は71となっています。(首都圏模試センター参考)

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

立教女学院小学校の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

【立教女学院小学校向け】厳選31科目のお得なパッケージはコチラ

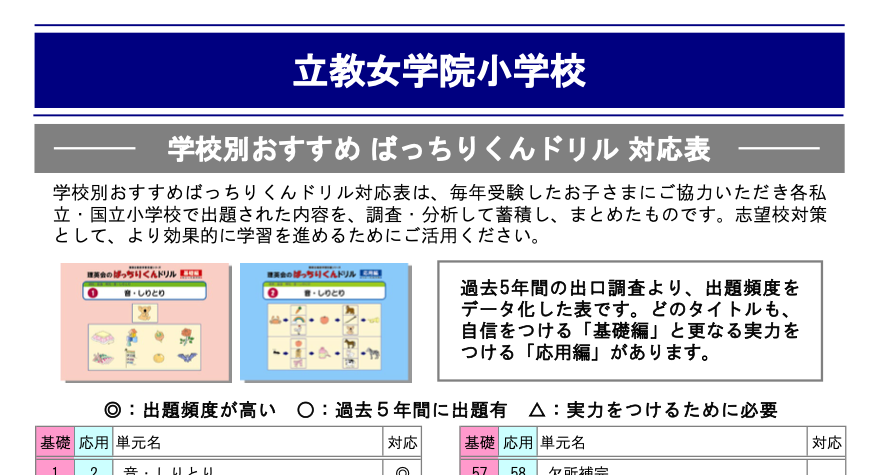

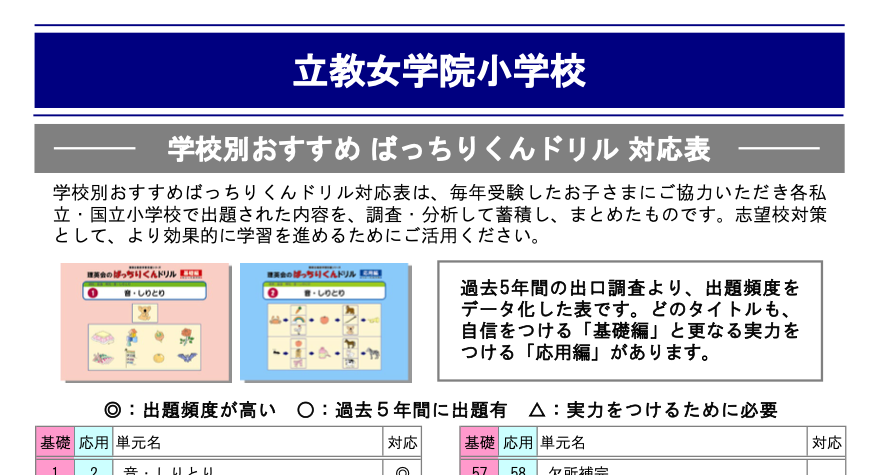

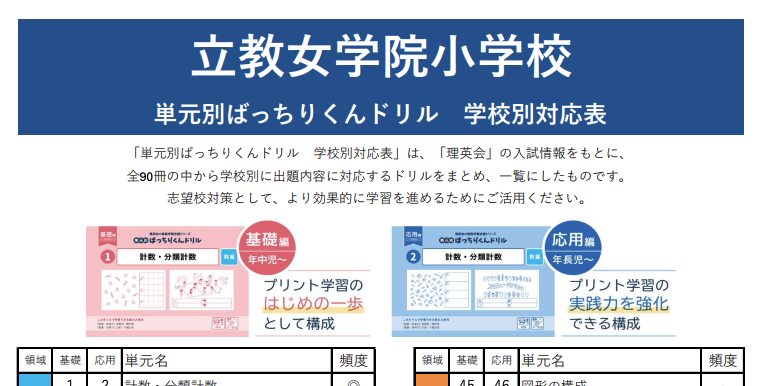

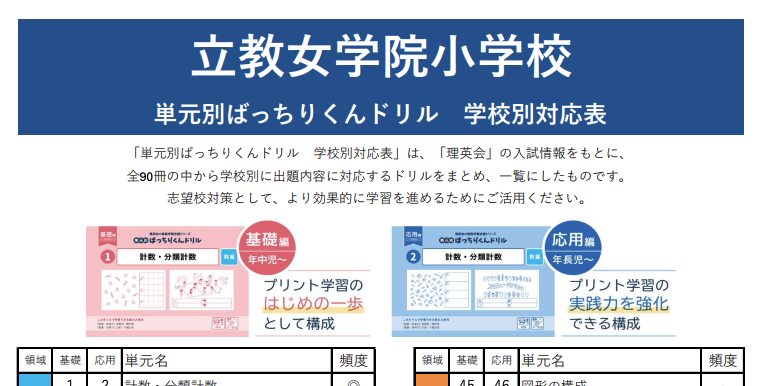

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「立教女学院小学校」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

※頻出分野を基礎から入試レベルまで対策できる「学校別ばっちりパック」もご用意しています。

2025年度入試「立教女学院小学校」

【ペーパー】

・お話の記憶

・数

・模写(モニター映像を見ながら)

・常識-音・楽器(音楽が流れて答えを選ぶ)

・話の理解-道具(ストーリーがあり、道具を選ぶ)

・線対称 鏡

・指示理解(サイコロ)

【制作】

カード作り(6枚)

カードを塗る、切る、貼るなどをして完成させる。

【行動観察】

カード出しゲーム

【運動】

スキップ、ギャロップ、お手玉を投げる、前転、くも歩き

【行動観察】

・6人チームで風船遊び

2024年度入試「立教女学院小学校」■ペーパー

・数

・2つ折り、4つ折り

・言語

・運筆

・常識

他、計8枚

■運動

・連続運動(リング4つを跳ぶ、ボール投げ上げ、うさぎ跳び、あざらし歩き)

・縄跳び(前跳び10回)

■個別(生活技能)

・箸使い(ビーズ運び)

■制作

・ライオンのお面作り、ちょうちょ結び

■行動観察

・手つなぎゲーム

・縄のリング通し

2023年度入試「立教女学院小学校」●ペーパー

・全部で8枚あったようです。

・話の記憶

・数量

・推理(シーソーの重さくらべ)

など・・・

●個別

・輪つなぎ

・汽車の絵をクーピーで塗る→はさみで切る

・箸の持ち方

●運動

・なわとび

・連続運動

ケンパー⇒ドリブル⇒前転⇒あざらし歩き⇒スキップ

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

立教女学院小学校の最大の特徴は、キリスト教に基づいた教育理念を日々の学校生活に根付かせている点です。単なる知識や学力の習得を目標とするのではなく、人間としての成長、そして他者と共に生きる姿勢を育むことに重点が置かれています。宗教教育といっても、聖書を学ぶことだけが目的ではありません。祈りや礼拝を通じて、感謝の気持ちや思いやりの心を自然と育てていくことが大切にされています。

キリスト教精神は学校全体の空気をつくり、児童たちの人柄や行動の背景に影響を与えます。たとえば、日々のあいさつや小さな気遣いの場面でも、相手を大切にする姿勢が求められます。教師も「教える人」としての立場だけでなく、「共に歩む存在」として子どもに寄り添うため、安心感のある環境が整っています。

立教女学院小学校では、学力の土台となる基礎学習を大切にしながらも、それ以上に「どのように生きるか」という人間形成に重きを置いています。具体的には、日々の授業や学校行事を通じて、自分の考えを表現し、相手の考えを尊重する習慣を育みます。

たとえば、国語の授業で物語を読む際には、登場人物の気持ちに寄り添うことを大切にし、ただ正解を出すのではなく「自分はどう感じたか」を言葉にすることが奨励されます。また、生活科や総合学習では、身近な環境や社会と関わる活動を取り入れ、自分の役割を理解しながら共同作業に取り組む姿勢が養われます。

このように、「学力+人間力」を両立させる教育方針は、大学まで続く系列校全体の一貫した理念でもあります。

立教女学院小学校の特色のひとつに、音楽や美術などの表現活動を大切にしている点があります。児童一人ひとりがもつ個性や感性を尊重し、表現する楽しさを味わえる環境が整っています。

特に音楽教育は伝統があり、合唱や合奏を通して協調性を育むことが大切にされています。音楽会は学校行事の中でも代表的なものの一つで、練習を重ねて一つの舞台を作り上げる経験は、子どもたちに大きな自信を与えます。美術の授業でも、自由に描く活動だけでなく、観察や工夫を重ねながら丁寧に制作する力が求められます。

表現活動は、結果よりも「過程を大切にする」姿勢が重視されます。そのため、失敗を恐れず挑戦する姿勢や、自分の思いを形にする喜びを学ぶことができます。

キャンパスは緑に囲まれた落ち着いた環境にあり、静けさの中で学びに集中できるのも立教女学院小学校の魅力です。校舎の中には礼拝堂があり、児童の日常に信仰が自然と息づいています。都会にありながらも自然を身近に感じられる環境は、子どもたちに安心感を与え、のびのびとした成長を支えています。

このような環境は、ただ学習の場というだけでなく、子どもたちが心を落ち着け、自分自身と向き合う時間を持てる場にもなっています。学校生活の中に流れる静かなリズムは、他の私立小学校と比べても大きな特色といえるでしょう。

立教女学院には中学校・高等学校・大学があり、小学校から大学まで続く一貫教育を受けられる点も保護者から高い関心を集めています。内部進学の道が開かれていることは、受験による大きなプレッシャーを避けられるという安心感につながります。

ただし、小学校の段階では「立教女学院にふさわしい子ども」を求めているため、入学時点での選抜は厳しく行われます。合格者はその後の学校生活を通じて、一貫校ならではの教育環境で心身ともに成長していくことになります。

立教女学院小学校の制服は、落ち着いた色合いと端正なデザインが特徴で、児童たちに清楚で品のある印象を与えます。登下校時にはきちんとした身なりが求められ、制服は子どもたちにとって「立教の一員である」という自覚を促す大切な役割を果たしています。こうした日常の積み重ねが、礼儀正しいふるまいや公的な場での態度にもつながります。

学校の雰囲気は全体的に落ち着いており、緑に囲まれたキャンパスは静かで安心できる空気感に包まれています。都会にありながら自然を感じられる環境は、子どもたちの心を穏やかに保ち、集中力を高める効果をもっています。

立教女学院小学校では給食はなく、家庭からのお弁当持参が基本です。お弁当は単なる食事ではなく、家庭と学校をつなぐ大切な時間ともいえます。毎日の弁当作りを通して、保護者は子どもの健康や好みに配慮し、子どもは「家族に支えられている」という安心感を抱くことができます。

また、お弁当の時間はクラスメイトと共に過ごす交流の場でもあり、好きな食べ物や家庭の工夫を話題にすることで、自然と人間関係が深まります。学校としては「食」を大切にする姿勢を持ち続け、子どもたちに感謝の心を育むきっかけとしています。

立教女学院小学校ならではの行事の一つが、キリスト教の暦に基づいた宗教行事です。特に「クリスマス礼拝」は代表的な行事で、児童が心を込めて準備を行い、聖歌や朗読を通じてその意味を深く味わいます。単なるイベントではなく、信仰の大切さや他者を思いやる心を学ぶ教育の一環となっています。

復活祭や感謝祭なども毎年行われ、祈りや音楽を通じて宗教的な体験を積み重ねることができます。こうした行事は児童にとって非日常的な経験でありながら、生活の延長線上に自然に位置づけられており、信仰心と共に心の豊かさを育んでいきます。

宗教行事と並んで重要なのが、芸術や文化を重視した学校行事です。音楽会や学芸会では、学年ごとに練習を重ねて発表を行い、一人ひとりが主役となる場が用意されています。合唱や合奏は協調性を養うだけでなく、仲間とともに努力する達成感を味わう貴重な機会となります。

美術展や作品発表の場も設けられており、子どもたちの自由な発想や感性を尊重する雰囲気が強く感じられます。芸術活動を通じて表現力を育むことは、他者に思いを伝える力や創造性の基盤となります。

立教女学院小学校の行事は、学年ごとに段階的に設定されており、成長の節目を意識できるように構成されています。低学年では学校生活に慣れることを目的とした小規模な行事が中心ですが、中学年・高学年になるにつれて、宿泊行事や社会科見学など、より自立心を養う体験が増えていきます。

特に高学年での宿泊体験は大きな成長の場となり、集団生活の中で自分の役割を果たすことや仲間と協力することの大切さを学びます。こうした経験は、中学校へと進学していくための準備としても重要です。

立教女学院小学校では、保護者が学校行事や日常の活動に関わる機会も比較的多いといえます。参観日や懇談会はもちろんのこと、宗教行事や音楽会などでは保護者が一緒に参加する場面もあり、学校と家庭が一体となって子どもの成長を支える雰囲気があります。

ただし、関わりは形式的なものではなく、自然な形での協力が求められるのが特徴です。子どもの日常を支える存在として、家庭の姿勢がそのまま学校生活に反映されるため、普段のしつけや生活習慣が重要視されます。

日々の学校生活や行事は、知識を学ぶ時間と同じくらい、あるいはそれ以上に大きな学びの場となっています。毎日の礼拝や弁当の時間、友人との小さな関わり、発表会や行事の積み重ねが、子どもたちの人間性を育て、信仰や感謝の心を自然に身につけさせていきます。

立教女学院小学校では、こうした「学びの機会」を意識的に設計し、児童に多面的な経験を提供しています。子どもたちはその中で、学力にとどまらない幅広い成長を遂げていくのです。

立教女学院小学校の募集人員は、例年およそ80名前後となっています。志願者数は毎年多く、実質倍率はかなり高めであるため、事前準備をしっかり整えておくことが求められます。

出願は秋に行われ、願書には家庭の教育方針や子どもの性格を問う設問が設けられており、記入内容はそのまま面接や選考時の参考資料となります。提出する写真についても細かな指定があるため、服装や表情、撮影環境まで意識することが大切です。こうした段階から、家庭の準備姿勢や細部への配慮力が試されているといえるでしょう。

一次試験ではペーパーテストと行動観察が中心となり、二次試験では運動と親子面接が行われる流れです。試験は短期間で集中的に実施されるため、子どもの体調管理を含めたスケジュール調整も合否に直結する重要な要素となります。

ペーパーテストは、基礎的な学習力と日常生活の中で培われる思考力を確認する内容になっています。大きく分けると以下の領域が中心です。

出題自体は難問奇問ではなく、基礎的な理解や集中力を問うものが中心です。しかし、問題の分量は多めで時間配分も限られているため、最後まで落ち着いて解ききる集中力やスピードが求められます。

【立教女学院小学校向け】厳選31科目のお得なパッケージはコチラ

行動観察は、集団活動を通じて子どもたちの協調性やリーダーシップ、他者への思いやりを確認するものです。具体的には以下のような形式が見られます。

観察されるのは、必ずしも「目立つ活躍をする子」ではなく、全体の調和を保ちながら自然に協力できる姿勢です。先生の指示を素直に聞く態度や、困っている友達に声をかけられる思いやりも評価されやすいポイントとなります。

運動テストは、特殊な技能を求めるものではありません。走る・跳ぶ・投げるといった基礎的な動作を通して、身体のバランスやリズム感を確認します。体力や瞬発力の差は多少あっても、最後まで取り組もうとする姿勢や、きちんと指示を理解して動けるかどうかが重要視されます。

また、グループでの運動では「ルールを守る」「順番を意識する」といった社会性も同時に観察されます。そのため、普段から外遊びや運動を取り入れて、自然に体を動かすことに慣れておくと安心です。

面接は親子同伴で行われるのが大きな特徴です。形式は両親と子どもが一緒に参加し、先生やシスターが面接官となります。

面接では、以下のような観点が重視されます。

入退室のマナーや控室での過ごし方も含めて観察対象となるため、形式ばった練習だけでなく、日常生活で自然な礼儀を身につけておくことが重要です。

立教女学院小学校の入試では、学力だけではなく、子どもの人柄や家庭の雰囲気まで含めた総合的な評価が行われます。

この4つがバランスよく整っているかどうかが合否を左右します。つまり、受験準備は一夜漬けの勉強だけではなく、日々の生活そのものが大切な土台となっているのです。

立教女学院小学校のペーパーテストは、私立小学校入試の中でもバランスが取れた出題で知られています。特定の分野に偏ることなく、言語・数・図形・記憶・常識といった複数領域を網羅しているのが特徴です。そのため、短期間の詰め込み学習ではなく、日々の生活や学習習慣の中で基礎力を積み重ねていくことが合格への近道となります。

言語問題では、語彙力や文章理解力が問われます。しりとりや仲間はずれといった基本的なものから、文章の続きを考える応用問題まで幅があります。また、「言葉の正しい使い方」や「生活の中での言い回し」が出題されることもあるため、日常の会話や読み聞かせが自然に対策につながります。

さらに、「お話の記憶」は頻出分野のひとつで、短い物語を聞いた後に内容を答える形式です。集中力と記憶力だけでなく、聞いた内容を整理して理解する力も評価されます。

対策のポイント

数の比較、多少・大小の判断、等分、数の分解や合成など、基礎的な算数力を確認する問題が多く出題されます。加えて、数の系列や法則性を見抜く問題も頻出で、パターンを見つけて規則を言語化できる力が必要です。

対策のポイント

図形問題では、重ね図形、鏡映図形、回転図形、展開図などが出題されます。視覚的な把握力や空間認識力が問われるため、紙上の学習だけでなく実体験が効果的です。折り紙や積み木を使った活動が自然なトレーニングになります。

対策のポイント

記憶問題は、短時間で見た絵や模様を思い出して再現する形式が多いです。単なる暗記ではなく、見たものを整理して記憶する力が重要です。また、「お話の記憶」との複合問題もあり、聞いた内容を順序立てて理解しているかが見られます。

対策のポイント

生活常識や社会性を問う問題も多く見られます。たとえば「季節の行事」「食べ物や植物」「交通ルール」など、日常生活と密接に関わる知識が問われます。家庭での経験や会話が、そのまま得点につながる分野といえます。

対策のポイント

立教女学院のペーパーは、問題数が比較的多く、時間配分が重要です。1問1問にこだわりすぎず、最後まで取り組める集中力を養う必要があります。特に「速さ」と「正確さ」の両立が合否を分けるポイントです。

対策のポイント

立教女学院小学校のペーパーテストは、学力を測るだけでなく「生活の中で育った力」を確認する性質が強いといえます。言葉・数・図形・記憶・常識をバランスよく問うことで、子どもの基礎力と学びの姿勢を多角的に評価しているのです。

対策の基本は、特別な知識の詰め込みではなく、日常生活の中で自然に育まれる学びを大切にすること。親子の会話、遊び、読み聞かせといった日々の積み重ねが、入試本番での自信と力につながります。

【立教女学院小学校向け】厳選31科目のお得なパッケージはコチラ

立教女学院小学校の入試で大きな比重を占めるのが「行動観察」です。これは単に遊んでいる姿を見るものではなく、子どもが集団の中でどのようにふるまうかを確認する重要な場です。学校側は、学力だけでなく協調性や思いやりといった「人としての基礎」を重視しており、その姿を自然な行動の中から観察します。

行動観察を通じて見られているのは、集団の中で調和を保ちながら主体性を発揮できるか という点です。自分の意見を持つことと同時に、周囲の意見を受け入れ協力する姿勢も求められます。

行動観察では、グループでの遊びや共同作業が典型的な課題として出されます。ブロックや積み木を使った制作、絵を完成させる共同作業、ごっこ遊びなどが一般的です。ここで見られているのは「リーダーシップを発揮する子」だけではありません。むしろ大切なのは、全体の中で自分の役割を見つけて行動できるか という点です。

たとえば、誰かの意見をまとめて全体に伝える役割、困っている友達を自然に助ける役割、作業をコツコツと支える役割など、多様な立ち位置があります。学校側は「子どもがどう動けば集団がうまく回るのか」を理解しているかを確認しているのです。

立教女学院が特に重視するのは「思いやり」と「協調性」です。受験という場では、自分をアピールしようと前に出すぎてしまう子もいますが、他者を押しのけてしまう姿は評価を下げる要因になります。逆に、控えめであっても、友達を助けたり相手の気持ちを汲んで行動する姿は高く評価されます。

そのため、家庭でできる準備としては「順番を守る」「譲る」「相手の意見を受け止める」など、日常生活で繰り返し経験させることが大切です。兄弟姉妹との関わりや、友達との遊びの中で自然に身につけていく力が、行動観察の場で表れるのです。

行動観察では、子どもがどれだけ豊かに表現できるかも見られます。与えられた課題に対して、自分なりの工夫を加えたり、グループの雰囲気を盛り上げたりする力は、学校が求める「豊かな感性」に直結します。音楽や美術に力を入れる立教女学院の教育方針とも重なり、子どもの表現力や創造性は高く評価される要素です。

行動観察と並んで行われる「運動」も重要な試験要素です。とはいえ、特別な運動能力を求めているわけではありません。ボールを使った簡単な動きや、跳ぶ・走る・バランスをとるといった基本的な動作を通じて、体の使い方と指示の理解力 を確認しています。

この試験で評価されるのは「運動神経の良さ」よりも、課題に真剣に取り組む態度や協調的に行動できるか という姿勢です。たとえば、ボールを投げる課題で失敗したとしても、何度も挑戦する粘り強さや、友達に順番を譲る思いやりがあれば高く評価されます。

運動試験では、先生から与えられる指示を正確に聞き取れるかどうかも大切です。短い説明を理解し、すぐに行動に移せるかどうかは、学校生活にスムーズに適応できるかの判断材料となります。実際の授業でも、先生の話を集中して聞き取り、理解して動ける子どもは学びのスピードが早くなります。

家庭での準備は、特別なトレーニングではなく、日常生活の延長で十分可能です。

こうした習慣が自然に行動観察や運動の場で表れ、子どもの評価につながっていきます。

立教女学院小学校の行動観察・運動は、学力テストでは測れない「人間性」や「社会性」を見極める場です。協調性・思いやり・表現力・集中力といった力は、一朝一夕で身につくものではありません。家庭や園生活の中で積み重ねてきた経験が、そのまま入試の場で表れるのです。

受験準備としては特別なことをするのではなく、日々の生活を大切にし、子どもの素直さや誠実さを育むことが最も効果的な対策といえるでしょう。

立教女学院小学校の入試において、親子面接は非常に大切な位置を占めています。学力試験や行動観察と同様に、家庭の教育姿勢や親子関係を確認するための重要なプロセスであり、合否を大きく左右する場面といえるでしょう。面接は両親と子どもが揃って行われ、形式的な受け答えだけでなく、入室から退室までの一連の流れ、控室での態度まで含めて細かく観察されます。

面接を通じて学校側が確認したいのは、家庭の教育観が学校の理念と合致しているかどうか、そして子どもが安心して学校生活を送れる家庭環境にあるかどうかです。そのため、学力や外見よりも、日常の親子の関わり方や生活態度が評価に直結します。

面接では、入室の仕方や挨拶の言葉、着席の動作に至るまでが評価対象です。学校側は特別な作法を求めているわけではありませんが、日常生活の中で自然に身についた礼儀が表れているかを見ています。

例えば、子どもがドアをノックしてからきちんと「失礼します」と言えるか、椅子に腰かけるときに落ち着いた所作ができるか、退室時にしっかりとお辞儀をして「ありがとうございました」と言えるか。これらは単なる形の問題ではなく、普段から礼儀を大切にする家庭かどうかを示すものとして判断されます。

控室での態度も重要です。待っている間に親子がどのように過ごしているかは、自然体の姿を映し出します。落ち着きなく歩き回る、親がスマートフォンを操作している、といった行動はマイナス評価になりかねません。

面接での質問は多岐にわたりますが、大きく分けると以下のようなテーマが中心です。

子ども自身にも簡単な質問が投げかけられます。たとえば「好きな遊びは何ですか」「家でお手伝いしていることはありますか」といった、日常生活に基づいたシンプルなものです。

このとき大切なのは、暗記した答えをそのまま言うことではなく、自分の言葉で自然に話せるかです。学校側は、子どもの表現力や素直さを見ているため、内容の正解・不正解よりも「誠実に答える姿勢」が評価されます。

面接で高く評価される家庭には、いくつかの共通点があります。

面接準備は特別な練習に頼る必要はありません。むしろ、日常生活で親子の会話を大切にし、自然体で話せるようにすることが最も有効です。

こうした準備は直前に始めても成果が出にくいため、早めに取り組むことが望ましいです。

親子面接は、立教女学院小学校が「家庭と学校が協力して子どもを育てられるか」を見極めるための大切な試験です。入退室の所作や受け答えはもちろん、控室での自然な姿までが評価対象になります。家庭での教育姿勢や親子関係がそのまま表れるため、特別な練習よりも日常生活の積み重ねが最も効果的な準備といえるでしょう。

立教女学院小学校の入試では、ペーパーテストが依然として重要な評価要素です。出題範囲は幅広く、言語・数・図形・記憶・常識といった基本的な領域が中心ですが、単純な知識よりも理解力や応用力が求められます。

特に重視されるのは「お話の記憶」や「常識問題」です。お話の記憶は、物語を聞いた後に設問に答える形式で、子どもの集中力・理解力・言語表現力を総合的に測ります。これに備えるためには、家庭での読み聞かせや、話を聞いた後に簡単な質問をする習慣が有効です。たとえば「このお話に出てきた動物は何だった?」といった問いかけを続けることで、自然と力が育ちます。

また、常識問題は季節や生活習慣、社会の基本的なマナーなどを問うものが多いため、日々の生活を学びの機会に変える工夫が大切です。買い物や散歩の中で「これは秋の果物だね」「横断歩道はどうやって渡る?」と会話することで、受験勉強が日常に自然と組み込まれていきます。

行動観察や運動の試験では、特別なスキルよりも協調性・思いやり・リーダーシップが見られます。集団で遊ぶ場面や課題に取り組む際に、相手に配慮できるか、ルールを守れるか、困っている子を助けられるかといった点が評価されます。

家庭でできる準備としては、兄弟や友達と遊ぶときに「順番を守る」「貸し借りをする」「意見が違ったときに話し合う」といった経験を積ませることが有効です。親が口を出すのではなく、子ども同士で解決する機会を大切にすることで、入試本番でも自然に協調的な行動が取れるようになります。

運動については、難易度の高い種目が出題されることはありません。ボールを投げる、ケンケンパをする、走るといった基本的な体の動かし方を見られる程度です。日常的に外遊びをする習慣を持ち、身体をバランスよく動かすことで十分対応できます。

立教女学院小学校は、キリスト教教育を土台とし、人格形成を重んじる学校です。そのため、入試でも子どもの礼儀や生活習慣がしっかりと身についているかが問われます。

例えば、

親が先に率先して実践することも効果的です。子どもは大人の行動を模倣するため、親の姿勢がそのまま子どもに表れます。

入試では子どもだけでなく、親の姿勢も見られます。親子面接では教育方針や子育てに対する考え方が問われるため、夫婦で話し合いを重ね、考えを一致させておくことが大切です。

控室や入退室の所作も含め、普段から礼儀を大切にしている家庭であることを示すことがポイントです。

受験直前になってから慌てて準備を始めても、表面的な練習になってしまい、自然さに欠けます。立教女学院が求めるのは「日常生活で培われた自然な姿」なので、普段の生活を整えることが最大の対策となります。

これらを長期的に積み重ねていけば、入試当日も特別なことをせず自然体で臨むことができます。

立教女学院小学校の入試では、学力・行動・礼儀・親の教育姿勢といった複数の要素が総合的に見られます。特別な訓練ではなく、日々の生活の中で積み重ねた経験こそが評価につながります。家庭での自然な姿がそのまま試験に表れるため、「普段の生活そのものを大切にすること」が合格への近道といえるでしょう。

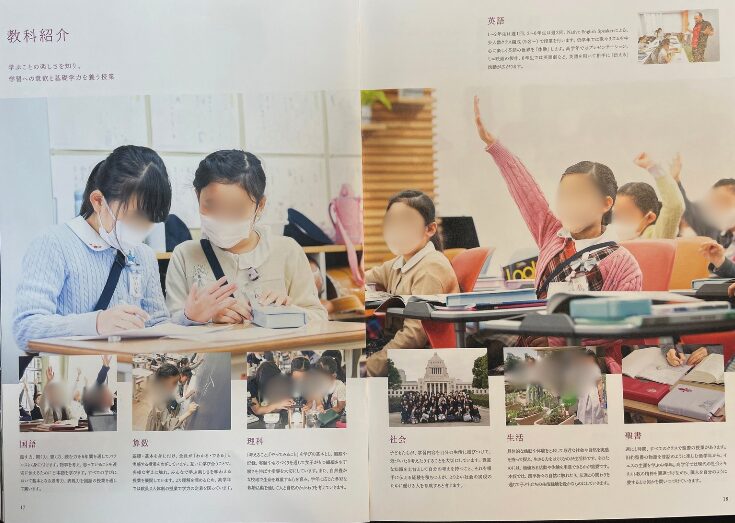

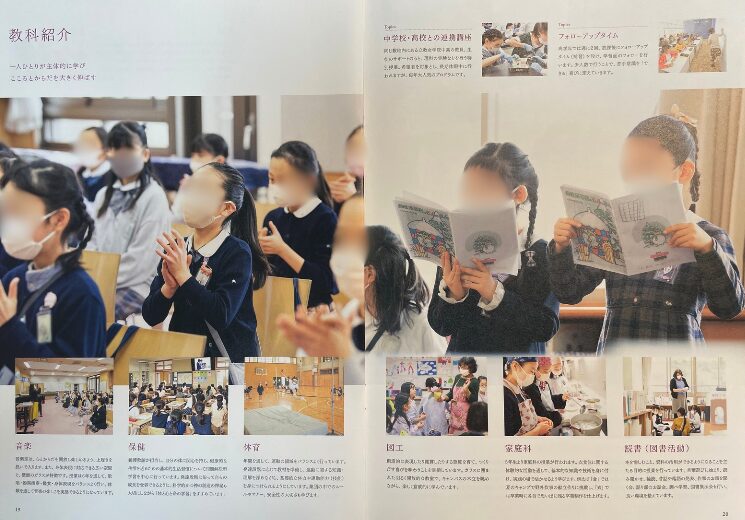

ここでは学校のホームページ/パンフレットから覚えておきたい内容を引用してまとめています。

キリスト教の信仰に基づき、人類の福祉と政界の平和に貢献する女性の人格の基礎をつくること

本校は1931年、キリスト教の愛の精神に基づいて設立されました。「かけがえのない命を大切にする」「自分を愛するように他人も愛する」「どんな時にも自分たちを見守ってくださる方がいる」ことを。子どもたちが感じながら成長できる学校です。

心身共に大きく成長する6年間を、安心感あふれる環境で過ごし、学ぶことで、子どもたちの豊かな心が育まれます。

パンフレットより引用

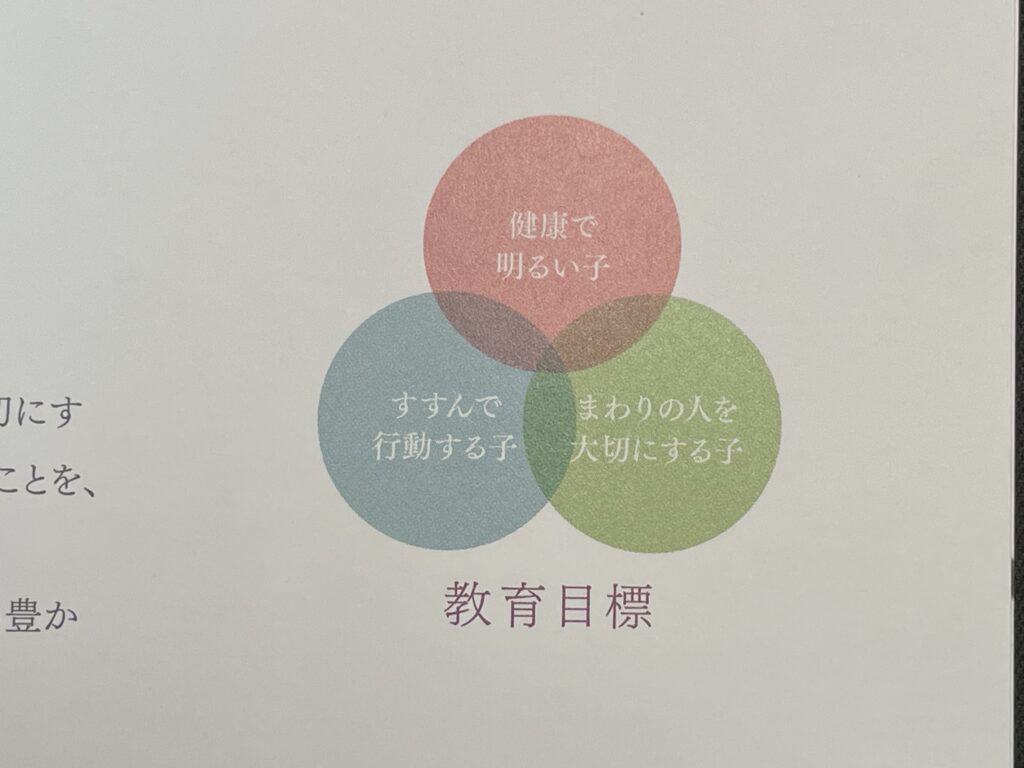

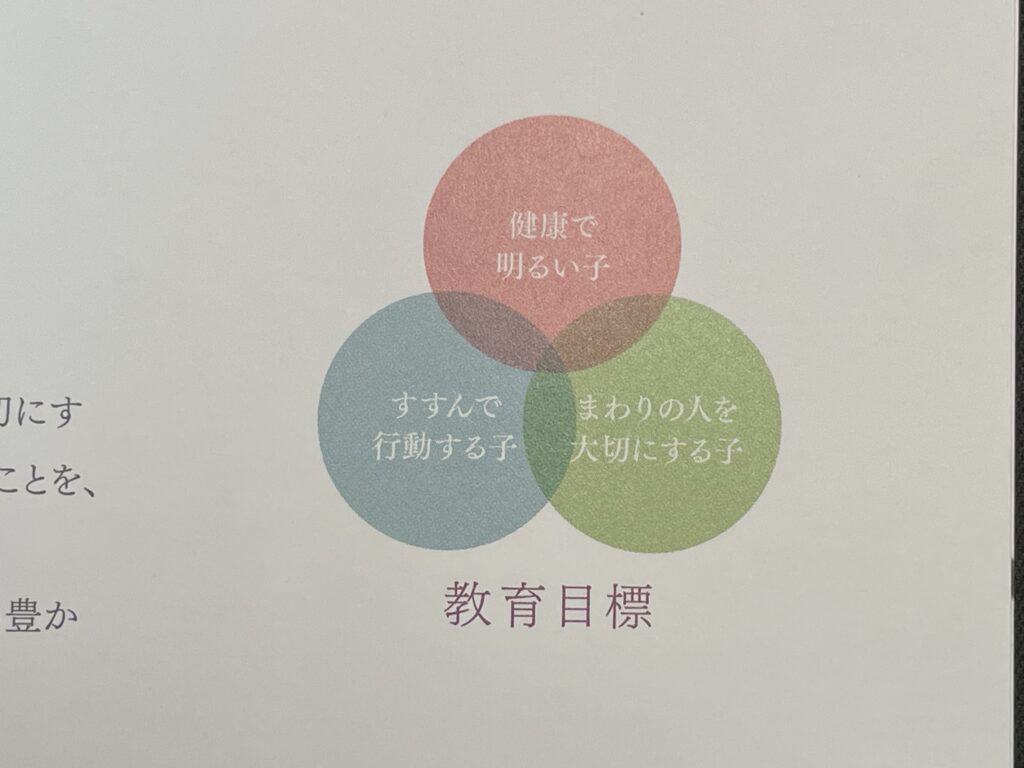

1. いきいきと生活する子

子どもには神様から与えられた賜物があり、あらゆる可能性を秘めています。ありのままの自分を愛し、個性を輝かせ、健やかに歩む子供を育てます。

2. すすんで行動する子

大丈夫としう安心感があれば、子どもたちは様々なことにチャレンジできます。自ら学び、よく考えて行動できる子、さらに、まわりの人を応援できる子どもを育てます。

3. まわりの人を大切にする子

まわりの人への思いやりを持ち、共感できるこことを持つことが大切です。人のために自分の力を惜しみなく発揮できる子どもを育てます。

建学の精神にもありますが、本校ではキリスト教の教えを中心として、一人一人の個性を大事に育てる教育を行っています。神に愛され、守られているという安心感の中で、子どもたちは様々なことにチャレンジし、自分を表現していきます。でも、クリスチャンになることを求めることはありません。信仰は強要されるものではないからです。また、私たちの学校は、その時、その場所にあった自分の振る舞いを自分で決められるようにすることを大切にしています。制服がないのも、そのためです。「みんなと同じなら安心」、「言われたことをやれば良い」ではなく、自らが考えて行動できる女性を目指し、日々の活動を行っています。鳥のさえずり、季節ごとに花壇に彩る花々、自然あふれる緑豊かなキャンバスで過ごす6年間は、子どもたちの心と体を健やかに成長させます。

90年の歴史に裏付けされた確かな学びの場、それが立教女学院小学校です。

パンフレットより引用

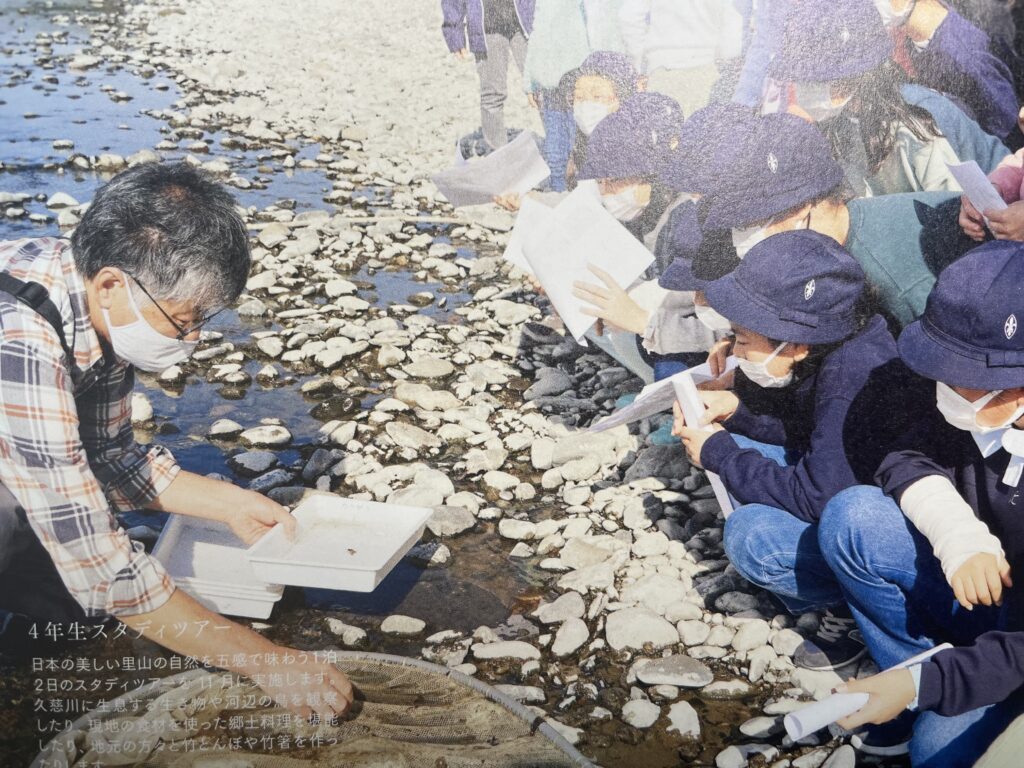

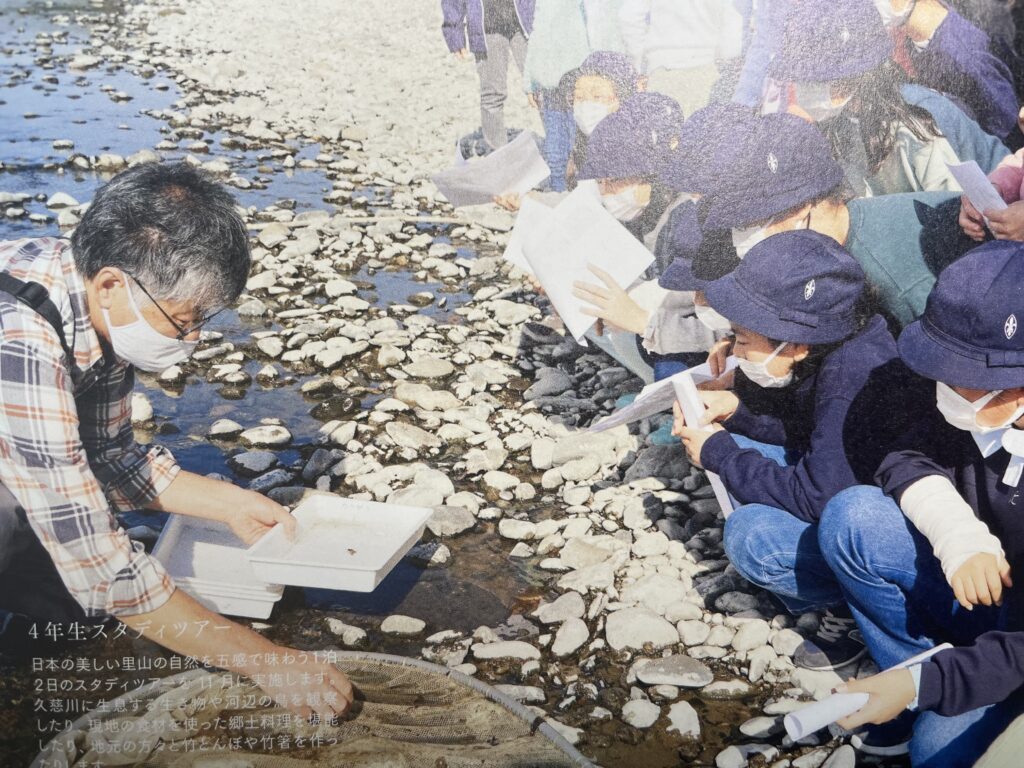

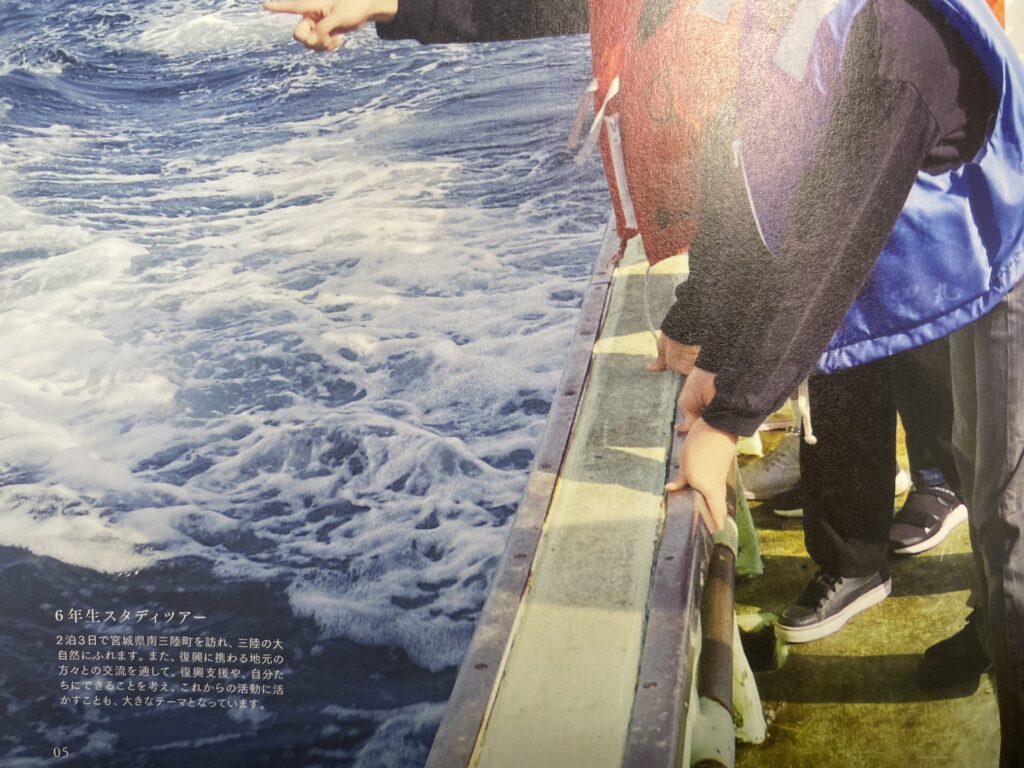

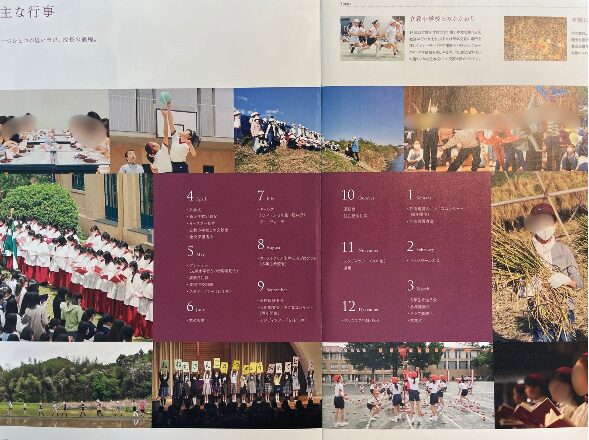

宿泊を伴う課外活動を通して、子どもたちの自立心・探究心を養います。五感を使って自然に触れ、人とかかわり、かけがえのない体験を積み重ねていきます。(パンフレットより)

日本の美しい里山の自然を五感で味わう1泊2日のスタディーツアーを11月に実施します。久慈川に生息する生き物や河辺の鳥を観察したり、現地の食材を使った郷土料理を堪能したり、地元の方々と竹とんぼや竹箸を作ったりします。

春と秋に、茨城県常陸太田市砂金郷を訪問し、地元の農家の方々のご指導のもと、田植と稲刈りを体験します。自分たちで植え、収穫したおいしいお米は、給食でいただくほか、学校のバザーでも販売されます。

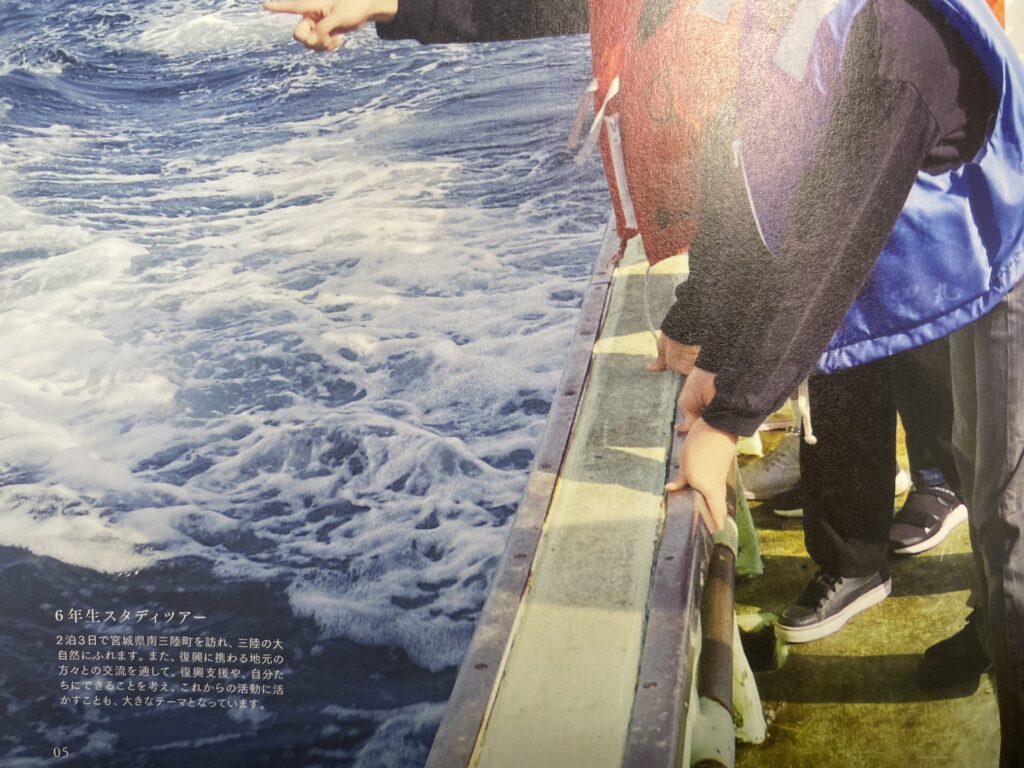

2泊3日で宮城県南三陸町を訪れ、三陸の大自然に触れます。また、復興に関わる地元の方々との交流を通して、復興支援や、自分たちにできることを考え、これから生活に活かすことも、大きなテーマとなっています。

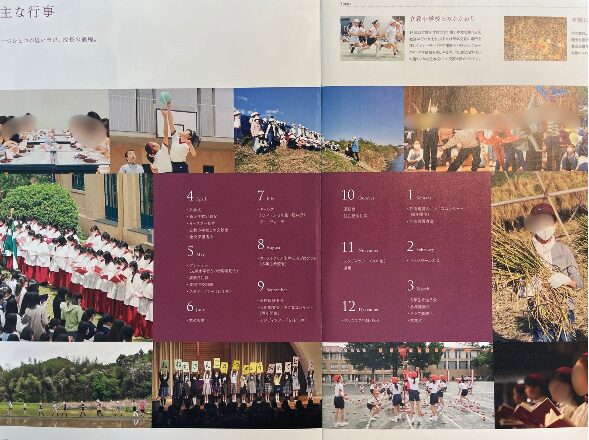

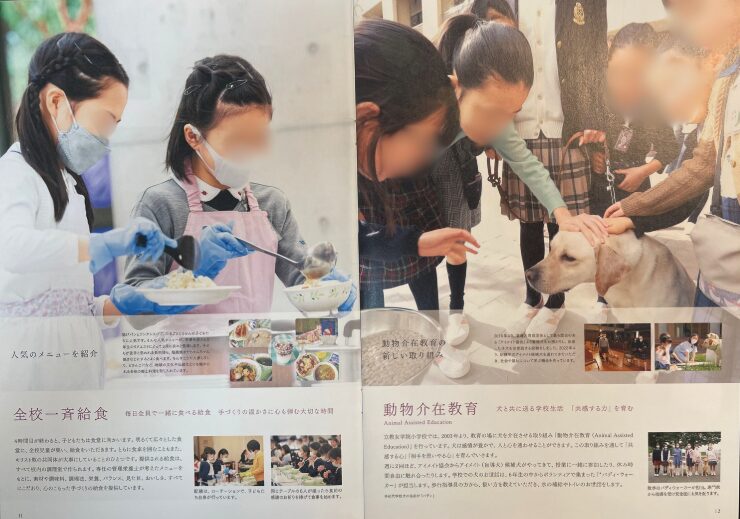

毎日全員で一緒に食べる給食 手づくりの温かさに心も弾む大切な時間

4時間目が終わると、子どもたちは食堂に向かいます。明るくて広々とした食堂に、全校児童が集い、給食をいただきます。ともに食卓を囲むこともまた、キリスト数の共同体が大事にしていることのひとつです。提供される給食は、すべて校内の調理室で作られます。専任の管理栄養士が考えたメニューをもとに、素材や調味料、調理法、栄養、パランス、見た目、おいしさ、すべてにこだわり、心のこもった手づくりの給食を提供しています。

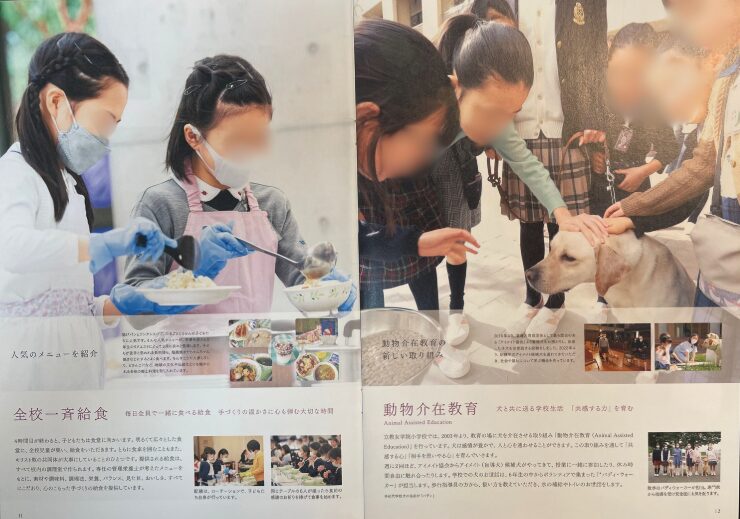

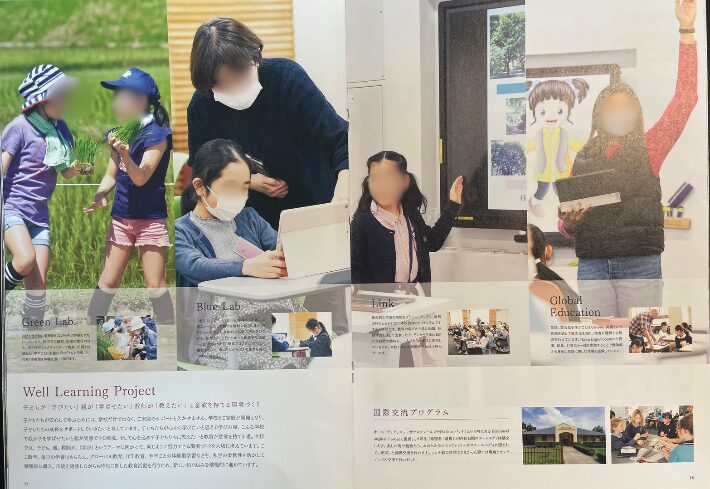

犬と共に送る学校生活「共感する力」を育む

立教女学院小学校では、2003年より、教育の場に大を介在させる取り組み「動物介在教育(Animal Assisted Education)」を行っています。犬は感情が豊かで、人と心を通わせることができます。この取り組みを通して「共感する心」「相手を思いやる心」を育んでいきます。

週に2回ほど、アイメイト協会からアイメイト(盲導犬)候補がやってきて、授業に一緒に参加したり、休み時間自由に触れ合ったりします。学校での犬のお世話は、6年生の中からボランティアで集まった「バディ・ウォーカー」が担当します。歩行指導員の方から、扱い方を教えていただき、水の補給やトイレのお世話をします。

子どもが「学びたい」親が「学ばせたい」教師が「教えたい」と意欲を持てる環境づくり

子どもたちが安心して学ぶためには、学校だけではなく、ご家庭のサポートも欠かせません。学校とご家庭が両輪となり、子どもたちの成長をサポートしていきたいと考えています。子どもたちが心から学びたいと思える学びの場、こんな学校で我が子を学ばせたいと親が実感できる環境、そして心を込めて子どもたちに教えたいと教員が意欲を持てる場。本校では、子ども、親、教師が、「学び」というテーマに向かって、同じように努力できる環境づくりを大切に考えています。ここ数年、毎日の学習はもちろん、グローバル教育、ICT教育、学年ごとの体験型学習などを、私学の柔軟性を活かして積極的に導入。伝統を継承しながらも時代に即した教育活動を行うため、新しい取り組みを積極的に進めています。

自然や生き物に直接触れながら学ぶ体験を大切にしています。校内での植物、野菜の栽培のほか、宿泊を伴うスタディーツアーで農業・田植え体験など、学年ごとに多様なプログラムを用意。「いのち」の循環を体験を通して学びます。

3年生以上が1人1台iPadを持ち、学習に必要なツールとして様々な教科で使用します。リテラシーを伴った具体的な利用方法を学びながら、段階的にICTを活かした創造的な活動へと広げて行きます。簡単なプログラミングなどに挑戦するなど、楽しみながらICTの基本を身につけていきます。

総合的な学習の時間をブラッシュアップし、教科の枠にとらわれない本校独自のカルキュラムですすめる時間です。教科の学びから得た知識、体験学習を通して出会った人、そこから生まれる新たな疑問や興味を一人ひとりが探究し発信していきます。本校ではこの時間を「Link」と呼んでいます。

英語、英会話を学ぶことはもちろん、英語という言語を通して異文化を知り、他者を理解する教育を行っています。Native English Speaker が授業、給食、行事にも一緒に参加することで低学年から身近に英語に浸しむ環境を提供しています。

オーストラリア、ニューサウスウェールズ州 Ballina(バリナ)という町にあるEmmanuel Angican College と提携し、6年生(希望者・選抜)が約10日間のホームスティ体験をします。美しい海や動物たち、おおらかなホストファミリーやスクールバディに囲まれて、充実した国際交流を行います。コロナ禍で訪問できなかった際には現地とオンラインでの交流を行いました。

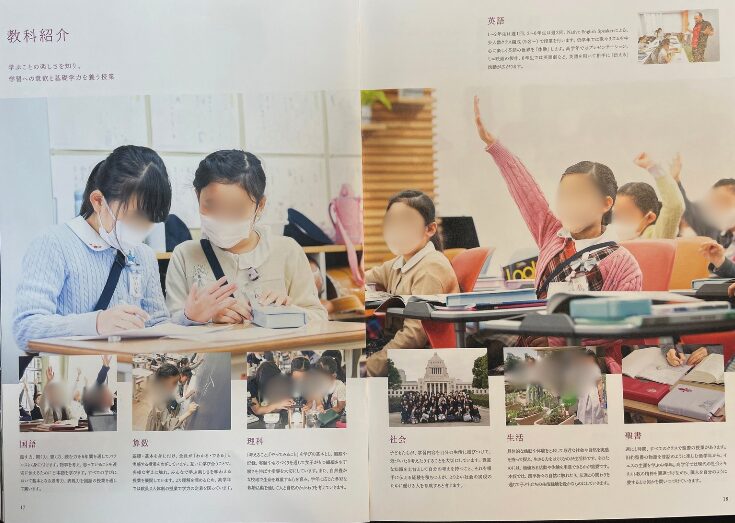

話す力、聞く力、く力、読む力を6年間を通してバランスよく身に付けます。物事を考え、思っていることを適切に伝えるために日本語を学びます。すべての学びにおいて基本となる思考力、表現力を国語の授業を通して養います。

基礎・基本を身に付け、全員が「わかる・できる」と実感する授業をめざしています。互いに学び合うことで、多様な考えに触れ、みんなで学ぶ楽しさを味わえる授業を展開しています。より理解を深めるため、高学年では教員2人体制の授業で学力の定着を図っています。

「考えること」「やってみること」を学びの基本とし、観察や記録、実験やものづくりを通して女子がもつ繊細さやJ

尊さを伸ばす指導を大切にしています。また、自然豊かな校地で生命を尊重する心を育み、学年に応じた多彩な栽培活動を通して人と自然のかかわりを考えていきます。

子どもたちが、学習内容を自分の生活に結びつけて、気づいたり考えたりすることを大切にしています。豊富な知識を土台として自分の考えを持つこと、それを相手に伝える経験を積むことが、よりよい社会の実現のために働ける人を育成すると考えます。

具体的な活動や体験をとおして身近な社会や自然を実感を持って捉え、生きる力をはぐくむのが生活科です。そのためには、価値ある活動や体験を用意できるかが重要です。

本校では、四季折々の自然に触れたり、友達との関わりを通じて子どもたちの生活経験を豊かなものにしていきます。

週に1時間、すべてのクラスで聖書の授業があります。

旧約聖香の物語を昔話のように楽しむ低学年から、イエスの生涯を学ぶ中学年。高学年では現代の社会とキリスト教の精神を関連づけながら、隣人を自分のように愛するとは何かを問いつづけていきます。

1~2年生は週1回、3~6年生は週2回、Native English Speakerによる、少人数クラス編成(9名~)で授業を行います。低学年では歌やリズムを中心に楽しく英語の世界を「体験」します。高学年ではプレゼンテーション、ミニ映画の製作、6年生では英語劇など、英語を用いて相手に「伝える」活動が広がります。

音楽室は、心とからだを開放し楽しめるよう、上履きを脱いで入ります。また、身体表現に対応できる広い空間と、壁面のガラスが特徴です。授業は6年を通して、歌唱・器楽演奏・鑑賞・身体表現をバランスよく行い、体験を通して音楽の楽しさを実感できるようになっています。

養護教諭が担当し、自分の体に関心を持ち、健康的な生活を送るための基本的生活習慣について問題解決型学習を中心に行っています。発達段階に沿って自らの成長を受容できるように、科学的かつ神の創造の神秘も大切にしながら「体と心と命の学習」をすすめています。

年間を通して、運動の領域をバランスよく行っています。

発達段階に応じて教材を準備し、運動に関する知識・理解を深めながら、基礎的な体力や運動能力(技能)を身につけられるようにしています。集団の中でのルールやマナー、安全性の大切さも学びます。

創造的に表現したり鑑賞したりする態度を育て、つくりだす喜びを味わうことを目指しています。カラスに囲まれた明るく開放的な教室で、キャンパスの木立を眺めながら、楽しく意欲的に学んでいます。

5年生より家庭科の授業が行われます。衣食住に関する体験的な活動を通して、基本的な知識や技術を身に付け、実践の場で活かせるよう学びます。例えば「食」では夏のキャンプで野外炊事の献立作りに挑戦し、「衣」では卒業時に各自で思い出に残る卒業制作を仕上げます。

本を愉しむこと、資料の活用ができるようになることを主たる目的に授業を行っています。言葉遊びに始まり、読み聞かせ、輸読、昔話や落語の発表、作家のお話を聞<会、語り部のお話会、調べ学習、図曹展示会も行い、良い環境を整えています。

同じ敷地内にある立教女学院中高の教員、生徒のサポートのもと、理科の実験などを行う特別授業。希望者を対象とし、長期休暇中に行われますが、毎年大人気のプログラムです。

高学年では週に2回、放課後にフォローアップタイム(補習)を設け、学習面のフォローを行います。少人数で行うことで、苦手意識を「できる」喜びに変えていきます。

学校に行くのが楽しい!そんな毎日が待っています。

入学式は、キリスト教の伝統的な礼拝形式で行います。全学年の児童が式に参加し、新しく仲間となる1年生を迎えます。4月~5月は、無理なく学校生活に慣れるように、ゆったりとしたスケジュールとなっています。給食は、おやつ給食から始め、その後1年生だけの慣らし給食をへて、全校児童全貝でいただく給食が始まります。

入学式から2週間ほどたつと、1年生も通学や学校生活に慣れてきます。そんな時期に行われるのが歓迎遠足。6年生のお姉さんと近くの井の頭公園に、歩いて遠足に行きます。緑の中でおいしいお弁当を食べ、上級生、同級生と交流することで、たくさん友だちができます。

歓迎遠足の時、1対1でお世話をしてくれる6年生のお姉さん(パートナー)は、給食や遊びなど、さまざまな学校生活の場で、1年生をやさしくサポートしてくれる心強い存在です。6年生との交流は1年間のみですが、6年生も1年生もお互いのパートナーをよく覚えていて、中高時代、そして大人になっても年賀状のやりとりをするなど、ずっと交流が続くこともあるようです。

規則正しい生活習慣を身に付けることは、子どもの健やかな成長のために欠かせません。そのため本校では、養護教諭が中心となり、歯磨き、手洗い、うがい、身だしなみなど、生活面の指導を行っています。さらにご家庭とも連携をとりながら、よりよい生活習慣の向上に努めています。また、全校児童全員でいただく給食を通して、食事のマナー、バランスのよい食生活の大切さも学びます。

立教女学院小学校は、キリスト教の精神に基づく教育と、丁寧で温かみのある校風で知られています。格式ある女子校としての印象が強い一方で、共働き家庭にも配慮された環境が一部整っており、近年では働く保護者からの関心も高まっています。以下に、共働き家庭が特に知っておきたい情報をまとめました。

学校は、京王井の頭線の三鷹台駅から徒歩すぐの場所にあります。通学アクセスが良好で、保護者の通勤ルートと重なることも多いため、送迎のしやすさを感じている家庭も多いようです。

立教女学院小学校では給食が提供されており、お弁当の準備が不要です。共働き家庭にとっては、朝の準備時間の短縮につながり、非常にありがたい制度のひとつと言えるでしょう。

学校での延長保育やアフタースクールプログラムは用意されていないため、下校後は各家庭での対応が必要となります。祖父母の協力を得たり、民間の学童や習い事、シッターなどを組み合わせて、家庭ごとに工夫して過ごしているご家庭が多く見られます。

立教女学院小学校には、専業主婦の家庭もありますが、近年では医療・教育・企業勤務など、職種の幅広い共働き世帯も増えてきています。共働きであることが不利に働くような雰囲気はなく、教育に対する意識が高い家庭であれば安心して通わせることができます。

立教女学院小学校では、保護者との連携を大切にしており、学校行事や個人面談などを通じて、子どもの成長を共有する機会が設けられています。共働き家庭でも、必要な場面でしっかり関わる姿勢があれば、学校側との信頼関係を築くことが可能です。

お受験プリントでは「合格ママ」さんにご協力いただいてオンラインインタビューを行いました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

この度はお時間をいただきましてありがとうございます!

まず初めに「立教女学院小学校」を選んだ理由から教えていただけますか?

教育理念と学ぶ環境の素晴らしさに魅力を感じたからです。

特に、個々の能力を最大限に引き出しつつ、心豊かな人間性を育むことを重視している点が、私たちの家庭の価値観と一致していました。

教育内容も非常に充実しており、日々の礼拝やキリスト教行事を通じて、精神的な成長も促されると考えたからです。

ありがとうございます。実際に通ってみていかがですか?

個々の生徒に対する配慮が行き届いており、一人一人の能力を引き出す教育がなされていることを実感しています。

キリスト教の価値観を大切にしており、それが子供の道徳教育にも良い影響を与えています。学びの場として非常に刺激的で、子供が毎日学校へ行くのを楽しみにしています。

英語の授業や、様々な学びの活動に積極的に参加していることから、子どもが日々成長している様子を感じることができ、非常に充実した学びの場を提供してくれていると感じます。

素晴らしいですね。

立教女学院小学校というと、かなりの人気校ですがどのような対策を意識してましたか?

ペーパーテストが幅広い分野から出題されると聞いていたので、ペーパーは特に力を入れていました。

特に、娘は「問題を最後まで聞いてから回答する」ということがなかなかできず、答えは合っているけど、○と△を書き間違えたりと、ケアレスミスをすることが多かったので、色々な問題で何度も練習しました。

加えて、語彙を増やすことと、常識問題を意識した対策も行っていました。

具体的にはどのようなことをしてましたか?

語彙力は、娘と毎週図書館に行っていくつもの絵本を借りたり、家族での会話の時間を大切に、できるだけ多くの言葉に触れるように努めていました。

また、常識問題対策としては、自然に関する問題がよく出題されると聞いていたので、四季を感じられるように公園に出かけたり、動物園や植物園に出かけて、実際に自然に触れられるようにしていました。

昆虫採集ツアーのようなものにも参加して、かなり大変でしたが、良い思い出です笑

その他、意識していたことなどはありますか?

礼儀や人としての基本的な振る舞いを、日常生活の中で意識して守るようにしました。

特に、他人を尊重し、協調性を持って行動することの大切さを、日々の生活の中で伝えるように意識をしていました。

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)