※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)

一緒に頑張ろう!

関西大学初等部は2010年4月に設立された、小中高一貫教を提供する人気の私立小学校です。

この記事では、その難易度の指標として、倍率や偏差値などの情報に加え、学校の公式ホームページや学校パンフレットから、受験を検討されている方はもちろん、学校研究をされている方にも参考にしていただける情報をまとめました。

お受験プリント STORE では、パック商品の期間限定で20% Off キャンペーン中!

割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。

*注意事項*期間2026/1/31(土曜日)まで。

関西大学初等部への入学志願者は例年180名ほどで、定員が60名ですので、倍率は3倍前後という計算になります。

小学校受験では、学校ごとに試験内容が異なることもあり、それぞれを比較するための「偏差値」は存在しませんが、系列中学校の偏差値を参考値とすると、関西大学中等部の偏差値は58となっています。

小学校受験のペーパー試験では、「問題が分かるかどうか」だけでなく、

音声で条件を正確に聞き取れるか

制限時間の中で集中を切らさずに考え続けられるか

途中で迷っても、次の問題へ切り替えられるか といった“試験中の状態”が大きく影響します。

幼児にとって、音声を聞き取りながら条件を整理し、限られた時間の中で考え続けることは、想像以上に負荷のかかる作業です。

早い段階から「本番を意識したテンポや流れ」に触れておくことが、当日の安定感につながります。

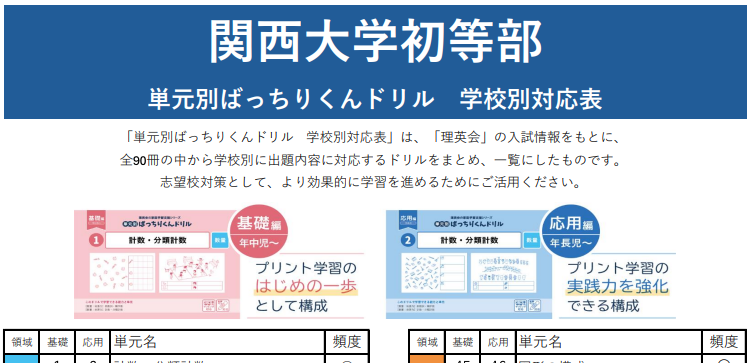

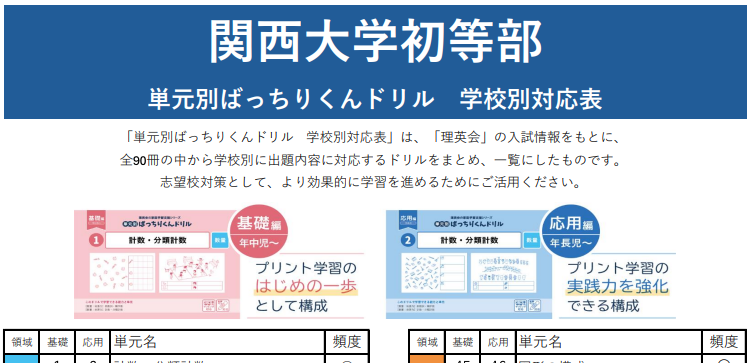

関西大学初等部の出題傾向をもとに厳選した、頻出分野だけの対策パックをご用意しています。

学校別対策パックはこちら

【関西大学初等部向け】厳選30科目のお得なパッケージはコチラ

複数の情報を参考に出題傾向を独自に分析し、「関西大学初等部」の対策としておすすめの無料プリントをご紹介させていただきます。

お受験プリントオリジナルの「全問音声付きプリント」は多くの先輩ママさんたちにご評価いただいてます。ありがとうございます!

youtubeの音声で時間の制限があるなかで練習できたので、本番の試験に向けて本格的に取り組むことができました。ありがとうございました。

本番の試験さながらに様々な問題をyoutubeの音声で解くことができて、力がつきました。時間の区切りがあるということを子供が理解しやすかったと思います。

youtubeの音声を男性、女性と選ぶこともでき、本番の時間に備えることができました。

関西大学初等部の募集人数は、男女合わせて60名です。男女別の定員は設けられておらず、関西大学幼稚園からの推薦入学者が若干名含まれる形となります。例年の倍率はおよそ2倍前後であり、関西圏の中でも非常に人気が高い学校の一つに数えられます。また、わずかではあるものの補欠制度も設けられており、数名の繰り上げ合格が発表される年度もあります。定員の枠が限られているため、受験者一人ひとりの総合的な力が丁寧に評価されていることがうかがえます。

入試は大きく分けて以下の内容で構成されています。

いずれもバランスよく評価されるため、特定の分野だけを重点的に準備するのではなく、幅広い力を養う必要があります。特に、ペーパー・行動観察・面接の三本柱は、子どもが普段どのように考え、行動し、周囲と関わっているかを多角的に確認する内容となっています。

関西大学初等部の教育方針は「感じ・考え・挑戦する子」を育てることにあります。そのため、ペーパーテストでも知識をただ問うだけではなく、思考力や判断力、表現力を試す問題が多く出題されます。単純な暗記では対応できないような出題形式が特徴的です。

ペーパーテストは一問一答の正解を求めるだけではなく、子どもがどのように考え、答えを導き出そうとしているかも評価されるのが特徴です。部分点が加点される採点方法がある点も、他校とは異なる傾向といえます。

行動観察では、子どもが他者とどのように関わるか、またルールを理解して守れるかが重視されます。内容は日常生活に即した活動や運動が中心となっており、楽しみながら取り組める工夫がされています。

これらの活動を通して、協調性やリーダーシップ、困っている友達に声をかけられるか、気遣いができるかといった点が観察されます。グループ活動の中で、初めて会う友達との関わり方や、ルールを理解し行動できるかどうかが浮き彫りになります。

願書で記入した志望理由や子どもの特徴は、面接の質問内容と直接結びついています。願書の内容を親子でしっかり確認し、面接の場で矛盾のない回答ができるようにすることが重要です。形式的に書かれた願書ではなく、家庭の日常を丁寧に表した願書こそが、面接でも自然に生かされることになります。

関西大学初等部の試験では、一つひとつの問題を正しく解く力だけではなく、「何を問われているかを理解する力」が試されます。難易度の高い問題形式が多いことから、答えを出すスピードや集中力も求められます。また、単に個人の学力を測るのではなく、仲間と協力する力や、挑戦する姿勢も同じように評価されます。

行動観察では、ルールを守れるかという点だけでなく、そもそも「聞く力」が備わっているかが根本的に確認されます。話を正しく聞き取れなければ、ルールを理解し実行することができないからです。この基本が整っているかどうかが、学校が最も重視する部分です。

関西大学初等部の試験は、知識を単純に問うのではなく、子どもが考えながら答えを導き、周囲と関わりながら挑戦する姿勢を示せるかどうかに焦点が当てられています。ペーパーテストは幅広い分野から難易度の高い問題が出題され、行動観察では子どもの人柄や協調性が細かく見られます。

「聞く力」「素直さ」「集中力」「伝える力」といった基本的な姿勢が整っていることこそ、学力を伸ばす土台であり、学校生活を送る上でも不可欠な要素です。試験全体を通して、学校はこうした本質的な力を持つ子どもを求めていると言えます。

【関西大学初等部向け】厳選30科目のお得なパッケージはコチラ

関西大学初等部の面接は、親子で受ける形式です。面接時間はおよそ15分程度とされており、そのうち保護者が答える時間は約5分、子どもが答える時間は約10分といった配分になっています。学校側は公平性を重んじており、全員が校長先生と教頭先生の二人によって面接を受けます。このように形式が定められていることで、どの家庭に対しても均等な条件で行われるのが特徴です。

面接が始まる前の待機時間にも配慮がされています。待機場所は応接室となっており、1家族のみが入室するため、他の受験者と顔を合わせることはありません。応接室には子どもの緊張を和らげるために本が用意されており、自然と落ち着いた状態で待つことができる環境が整えられています。

時間になると教頭先生が迎えに来てくれ、面接室まで案内されます。その際、荷物を置く机が用意されており、指示に従って荷物を置いてから席に移動します。こうした細やかな配慮によって、子どもや保護者が安心して面接に臨める雰囲気がつくられています。

面接中の雰囲気

面接全体はとても和やかで、子どもが話しやすい空気が保たれています。関西大学初等部の特徴のひとつは、他校と比べて子どもへの質問が特に多い点です。先生方は必ず子どもに挨拶をし、入室時や退室時には「こんにちは」「さようなら」「またね」といった声かけを行います。さらに「お話しできて楽しかったよ」「次に会えるのを楽しみにしているね」など、温かい言葉を添えて子どもに向き合います。

このようなやり取りに対して、子どもが目を見て元気に挨拶を返せるか、自然にやり取りできるかどうかが、大きな評価のポイントとなります。

子どもへの質問は、ひとつの答えからさらに深掘りされていく形式が特徴的です。例えば「友達の名前を3人教えてください」と質問された場合、そこから「どんな子ですか」「どんな遊びをしますか」と掘り下げられます。同様に「夏休みに楽しかったこと」を答えると、「誰と行きましたか」「どんな泳ぎができますか」と質問が続きます。

こうした流れは「聞く力」「考える力」「集中力」が備わっているかを確認するためであり、単なる暗記ではなく、状況に応じて自分の言葉で返答できる力が試されます。日常的に親子で会話し、考えながら言葉を選ぶ習慣が大切になります。

保護者には主に、志望理由や子どもの長所について質問されます。また、願書には書ききれなかった子どもの良い点やアピールポイントを補足するよう求められることもあります。母親には学校説明会やオープンスクールで印象に残ったことを尋ねられるなど、学校への理解度や家庭での様子を知る質問がされます。

保護者が長く話しすぎると子どもの時間が削られてしまうため、簡潔に要点を伝えることが求められます。

関西大学初等部の面接は「子どもが主役」であることが徹底されています。保護者への質問の最中も、先生方は常に子どもの様子を観察しています。部屋への入退室時の立ち居振る舞い、親の発言を聞いているときの表情など、細やかな点まで見られています。

子どもの返答については、親が代わりに答えることは絶対に避けなければなりません。子どもが答えるまでに時間がかかっても、待つ姿勢が大切です。先生方は子どもの目を見て話しかけ、「ゆっくりでいいよ」と声をかけたり、答えやすい質問に切り替えたりと、状況に応じて対応してくれます。こうしたやり取りの中で、子どもの本質的な部分が評価されています。

面接のねらいは、子どもの伝える力や対話力、周囲への関心を確認することにあります。また、家庭に対しては教育方針や子どもの育ち方を知ることを重視しています。

特に注目されるのは「基本的な生活習慣」です。これは入試対策だけでなく、入学後の学校生活を円滑に送るための土台であり、学校側が強く意識する部分です。さらに、素直さや集中力、聞く力が備わっているかも大切な評価基準です。

関西大学初等部の面接は、全体として非常に温かい雰囲気の中で行われますが、その裏側では子どもの人柄や本質を丁寧に見極める姿勢が貫かれています。形式的な受け答えや作られた練習では通用せず、日常の中で培った自然な言葉や態度こそが評価されます。

面接で重要なのは、子どもが自分の考えを落ち着いて伝えられること、そして保護者がその子どもの成長を支える家庭であることを示すことです。和やかな雰囲気に安心しつつも、子ども主体のやり取りを大切にすることで、学校が求める「感じ・考え・挑戦する子」に合致する姿を伝えることができるでしょう。

【関西大学初等部向け】厳選30科目のお得なパッケージはコチラ

関西大学初等部の入試において、願書は最初の関門であり、面接とも直結しています。面接の場では、願書に書かれた内容に基づいた質問が多く出されるため、願書をどのように仕上げるかが合否を左右する大きな要素となります。単に形式的に記入するのではなく、子どもがどのように育ってきたのか、家庭がどのような教育方針を持っているのかを、具体的なエピソードを交えて伝えることが大切です。

学校が求める「感じ・考え・挑戦する子」という子ども像を意識しながら、家庭の教育観と子どもの日常生活を結びつけて表現することで、学校側に強く印象づけることができます。

志望理由を記す際には、学校の教育理念を理解していることを示すのは当然ですが、それだけに留まらず、家庭の教育方針とどう結びつけているかが重要です。願書の中では、子どもが普段からどのようなことを大切にして生活しているかを、家庭での取り組みや日常の習慣を通じて具体的に記します。

例えば、子どもが努力していることや興味を持って取り組んでいることを「長所」の欄だけでなく、志望理由の中でも触れることで、学校にとってより印象的な願書となります。また、単なる理念の引用や一般的な表現ではなく、子ども自身のエピソードを基盤とした内容が、学校側に「記憶に残る願書」として受け取られやすいのです。

長所を記載する際は、学校が求める子ども像に沿った形でまとめることが推奨されます。関西大学初等部の教育方針では「感じ・考え・挑戦する子」を大切にしており、それぞれの観点に合う具体的なエピソードを盛り込むと説得力が増します。

これらの要素を具体例とともに書き込むことで、学校側に「入学後に伸びていく子ども」という印象を与えることができます。

願書に盛り込む内容としては、次のようなエピソードが適しています。

こうした日々の小さな積み重ねを通じて、子どもが何を感じ、どのように学びを深めているのかを具体的に書くことが求められます。親子で共有した学びの瞬間を交えることで、願書全体に厚みが出て、説得力が高まります。

関西大学初等部では、単に知識を習得することよりも、考えながら行動する姿勢を重んじています。願書においても「考動」というキーワードに沿った内容が重要であり、子どもが自分で考え、行動し、挑戦している姿を記述することが評価につながります。

また、家庭での教育方針や親子の関わり方をどのように具体化するかも重要なポイントです。日常的に親子でどのような会話を交わし、どんな学びを大切にしているのかを丁寧に表現することで、学校が求める子ども像に近づけることができます。

願書は、子どもや家庭の思いを伝える大切な手段です。名文を書く必要はなく、心を込めて書くことが最も重要です。家庭での教育観や子どもの日常の取り組みを具体的に示し、学校の求める子ども像に結びつけることができれば、学校側に「共に学びを進めていける家庭」として強く印象づけることができます。

特に、関西大学初等部は「考える力」を育む教育環境を重視しているため、願書でもその点を意識し、子どもの努力や挑戦、家庭での教育観を自然に伝えることが、合格への大きな一歩となるでしょう。

【関西大学初等部向け】厳選30科目のお得なパッケージはコチラ

関西大学初等部では、願書が面接と強く結びついています。そのため、家庭での教育方針や日常生活の中での子どもの姿をしっかりと言語化できるように準備しておくことが重要です。願書に盛り込むべき内容は、学校の理念をなぞるものではなく、家庭の教育観や子どもの具体的な行動を示すものです。

例えば、子どもが挑戦を続ける姿勢や努力の過程をエピソードとして書き記すことが挙げられます。「縄跳びを毎日練習し続けている」「花の世話を自分から行っている」といった具体的な場面を、家庭での教育観と結びつけて書くことで、学校が求める「感じ・考え・挑戦する子」に近づけることができます。こうした日常的な観察を積み重ね、家庭で話し合いながらエピソードを整理しておくことが、願書作成の大切な工夫といえます。

面接では、子どもが主体的に答える力が求められます。質問に答える際、先生方は子どもがどのように考え、どのように言葉を選んで話すかを丁寧に見ています。そのため、家庭では普段から会話を大切にし、子どもが自分の言葉で答える習慣を持てるように意識する必要があります。

また、面接は和やかな雰囲気で進みますが、子どもが緊張した場面でも答えられるかどうかが評価につながります。保護者が代わりに答えることは禁物であり、子ども自身の考えを尊重する姿勢が重要です。子どもが答えるまで待つ習慣を家庭で築いておくことが、面接対策に直結します。

ペーパーテストは、知識を暗記するだけでは対応できない問題が多く出題されます。言葉や数、図形、推理など幅広い分野から出題されるため、日常生活の中で「考える習慣」を意識することが必要です。

例えば、絵本を読み聞かせた後で「どんな話だった?」と子どもに問いかけることで、記憶力や理解力を自然に育てることができます。また、しりとりや仲間分けといった遊びを通じて、言語感覚や推理力を養うことも可能です。こうした家庭での取り組みは、ペーパーテストで求められる「感じ・考え・挑戦する姿勢」に直結します。

行動観察では、集団の中での立ち居振る舞いや友達との関わり方が見られます。ルールを理解して守ることができるか、他の子どもを思いやる姿勢を持っているかが大きな評価ポイントです。

家庭での工夫としては、遊びや生活の中でルールを守る練習を積み重ねることが挙げられます。例えば、ゲームや遊びの中で「順番を待つ」「相手に声をかける」といった行動を促すことで、自然と協調性や思いやりを身につけられます。さらに、兄弟姉妹や友達との関わりを通じて、ケンカをしたときにどう仲直りするか、困っている相手をどう助けるかといった経験も、行動観察での評価に結びつきます。

関西大学初等部が大切にしているのは、素直さ・集中力・聞く力・伝える力といった基本的な力です。これらは特別な練習を通じて育つものではなく、日常生活の中で積み重ねられるものです。

例えば、朝の挨拶や食事のときの会話など、当たり前の習慣の中に「人の話を聞く」「相手の目を見る」「丁寧に答える」といった要素を取り入れることができます。これらを繰り返すことで、子どもの態度や表現力が自然に磨かれていきます。家庭での教育姿勢がそのまま子どもの姿に表れるため、日常の一つひとつを大切にすることが合格に近づく工夫となります。

関西大学初等部の入試は、子どもの本質を多角的に見極める内容となっています。そのため、家庭での工夫は特別なものではなく、日常生活を丁寧に積み重ねることに尽きます。願書に書くエピソードを普段から意識して蓄積すること、子どもが自分の言葉で考えを表現する場を設けること、遊びや生活を通じて協調性や思いやりを育むこと、こうした一つひとつの取り組みが試験の場で力を発揮します。

和やかな雰囲気の中で進む面接や、幅広い分野から出題されるペーパーテスト、そして集団の中での姿を確認する行動観察。どの場面でも共通して問われるのは、子どもが「感じ・考え・挑戦する姿勢」を持っているかどうかです。家庭での教育方針と日常の工夫を積み重ねることこそが、合格に近づく最大のポイントといえるでしょう。

【関西大学初等部向け】厳選30科目のお得なパッケージはコチラ

関西大学は、「学の実じつ化げ」を教育理念としています。これは、学理と実際との調和を図る─学んだことを実際の生活や生き方に活かす─ことをめざすものです。関西大学初等部・中等部・高等部においても、この教育理念を基本として12年間の一貫教育を同一キャンパスで実践し、高い倫理観と品格をもった、たくましく、しなやかな「高い人間力」のある人材を育成します。

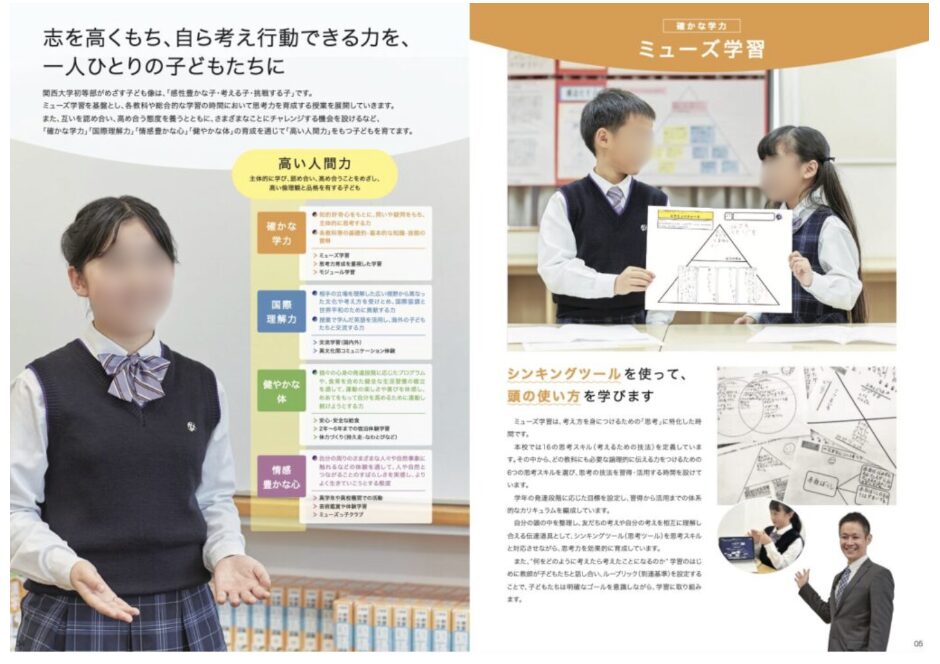

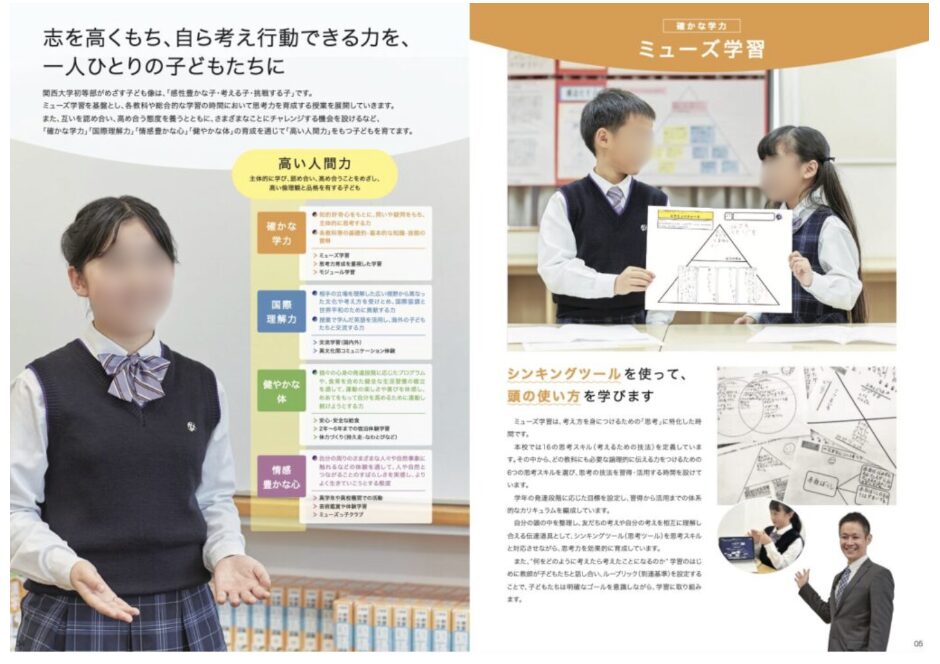

関西大学初等部がめざす子ども像は、「感性豊かな子・考える子・挑戦する子」です。ミューズ学習を基盤とし、各教科や総合的な学習の時間において思考力を育成する授業を展開していきます。また、互いを認め合い、高め合う態度を養うとともに、さまざまなことにチャレンジする機会を設けるなど、「確かな学力」「国際理解力」「情感豊かな心」「健やかな体」の育成を通じて「高い人間力」をもつ子どもを育てます。

主体的に学び、認め合い、高め合うことをめざし、 高い倫理観と品格を有する子ども

確かな学力

知的好奇心をもとに、問いや疑問をもち、主体的に思考する力

各教科等の基礎的•基本的な知識•技能の習得

国際理解力

相手の立場を理解した広い視野から異なった文化や考え方を受けとめ、国際協調と世界平和のために貢献する力

授業で学んだ英語を活用し、海外の子どもたちと交流する力

健やかな体

個々の心身の発達段階に応じたプログラムや、食育を含めた健全な生活習慣の確立を通して、運動の楽しさや喜びを体感し、めあてをもって自分を高めるために運動し続けようとする力

情感豊かな心

自分の周りのさまざまな人々や自然事象に触れるなどの体験を通して、人や自然とつながることのすばらしさを実感し、よりよく生きていこうとする態度

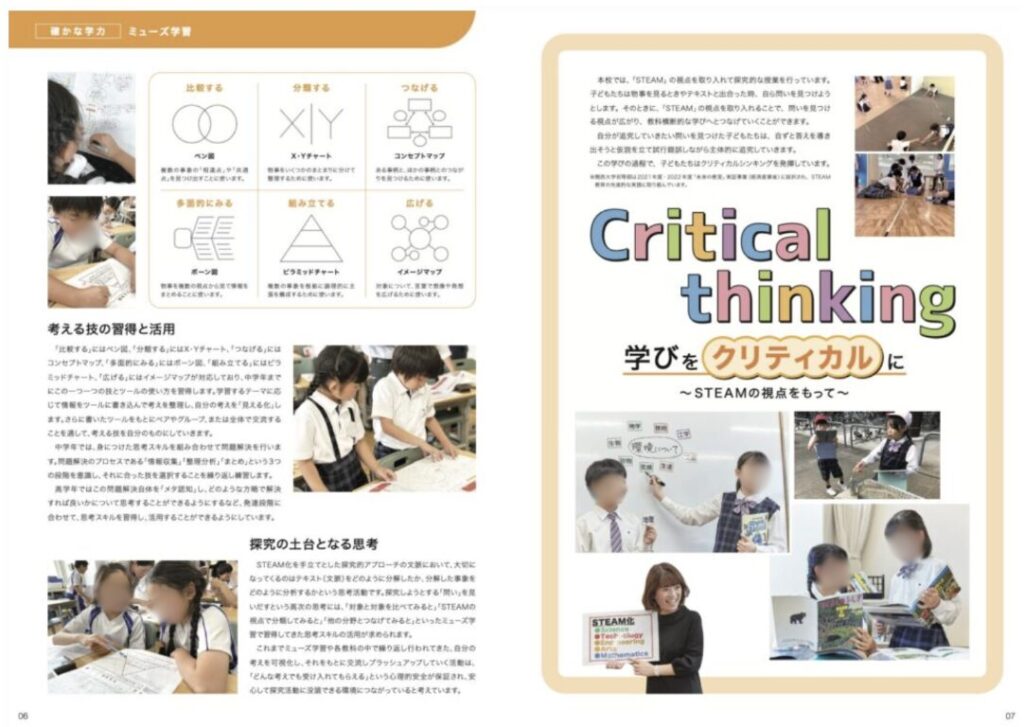

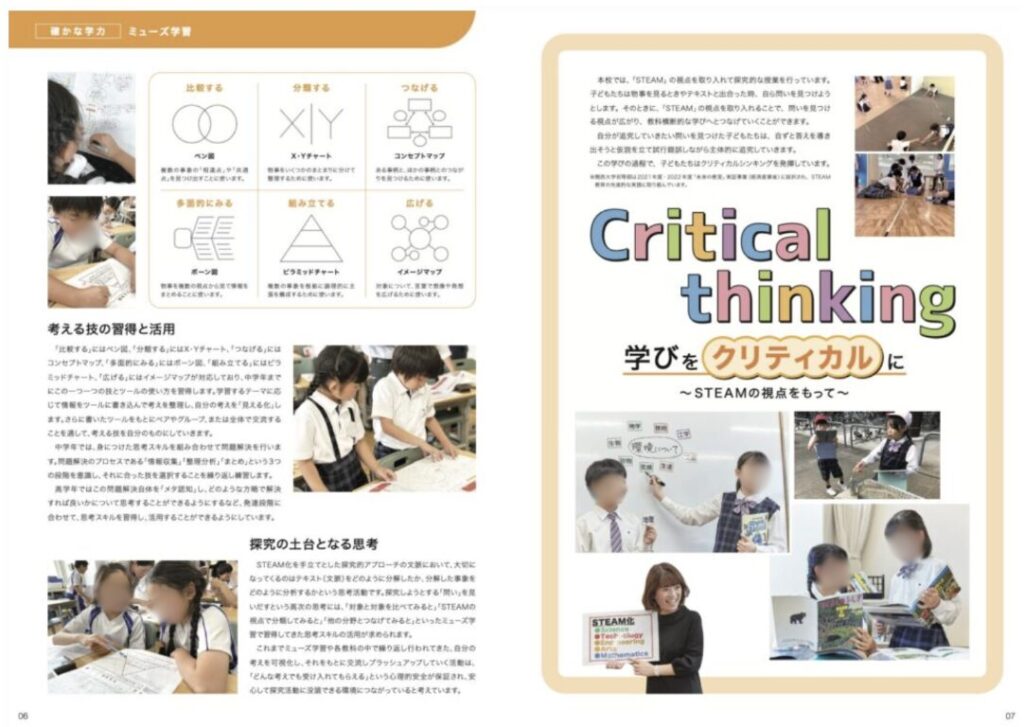

ミューズ学習は、考え方を身につけるための「思考」に特化した時間です。本校では16の思考スキル(考えるための技法)を定義しています。その中から、どの教科にも必要な論理的に伝える力をつけるための6つの思考スキルを選び、思考の技法を習得・活用する時間を設けています。

学年の発達段階に応じた目標を設定し、習得から活用までの体系的なカリキュラムを編成しています。自分の頭の中を整理し、友だちの考えや自分の考えを相互に理解し合える伝達道具として、シンキングツール(思考ツール)を思考スキルと対応させながら、思考力を効果的に育成しています。

また、“何をどのように考えたら考えたことになるのか”学習のはじめに教師が子どもたちと話し合い、ルーブリック(到達基準)を設定することで、子どもたちは明確なゴールを意識しながら、学習に取り組みます。

「比較する」にはベン図、「分類する」にはX・Yチャート、「つなげる」にはコンセプトマップ、「多面的にみる」にはボーン図、「組み立てる」にはピラミッドチャート、「広げる」にはイメージマップが対応しており、中学年までにこの一つ一つの技とツールの使い方を習得します。学習するテーマに応じて情報をツールに書き込んで考えを整理し、自分の考えを「見える化」します。さらに書いたツールをもとにペアやグループ、または全体で交流することを通して、考える技を自分のものにしていきます。

中学年では、身につけた思考スキルを組み合わせて問題解決を行います。問題解決のプロセスである「情報収集」「整理分析」「まとめ」という3つの段階を意識し、それに合った技を選択することを繰り返し練習します。

高学年ではこの問題解決自体を「メタ認知」し、どのような方略で解決すれば良いかについて思考することができるようにするなど、発達段階に合わせて、思考スキルを習得し、活用することができるようにしています。

STEAM化を手立てとした探究的アプローチの文脈において、大切になってくるのはテキスト(文脈)をどのように分解したか、分解した事象をどのように分析するかという思考活動です。探究しようとする「問い」を見いだすという高次の思考には、「対象と対象を比べてみると」「STEAMの視点で分類してみると」「他の分野とつなげてみると」といったミューズ学習で習得してきた思考スキルの活用が求められます。

これまでミューズ学習や各教科の中で繰り返し行われてきた、自分の考えを可視化し、それをもとに交流しブラッシュアップしていく活動は、「どんな考えでも受け入れてもらえる」という心理的安全が保証され、安心して探究活動に没頭できる環境につながっていると考えています。

本校では、「STEAM」の視点を取り入れて探究的な授業を行っています。子どもたちは物事を見るときやテキストと出合った時、自ら問いを見つけようとします。そのときに、「STEAM」の視点を取り入れることで、問いを見つける視点が広がり、教科横断的な学びへとつなげていくことができます。

自分が追究していきたい問いを見つけた子どもたちは、自ずと答えを導き出そうと仮説を立て試行錯誤しながら主体的に追究していきます。

この学びの過程で、子どもたちはクリティカルシンキングを発揮しています。

※関西大学初等部は2021年度・2022年度「未来の教室」実証事業(経済産業省)に採択され、STEAM教育の先進的な実践に取り組んでいます。

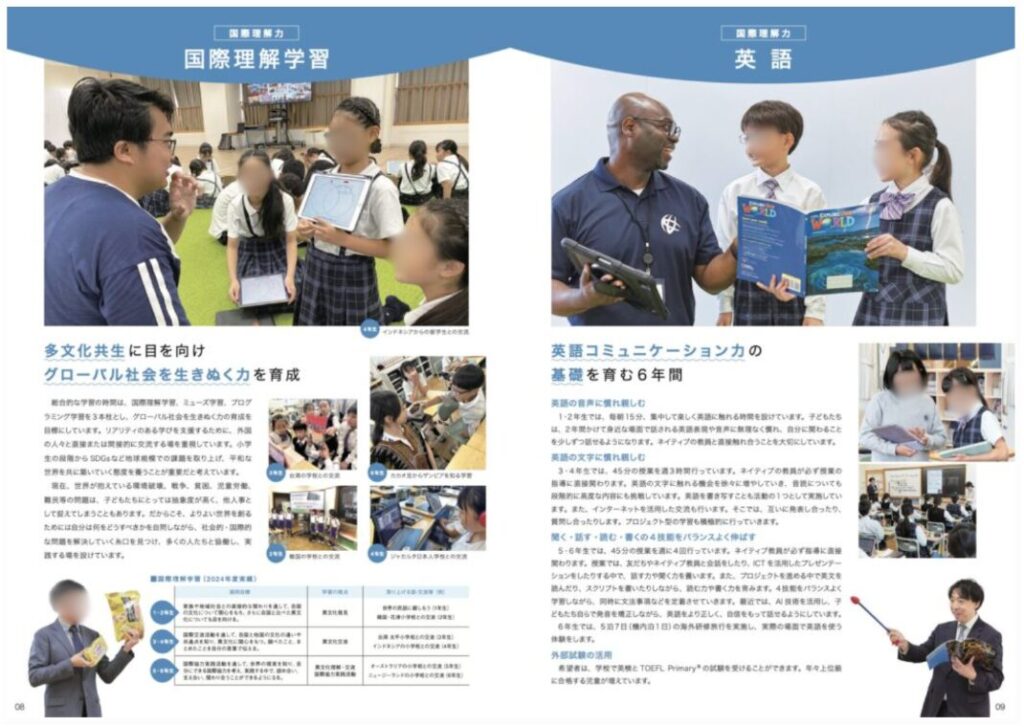

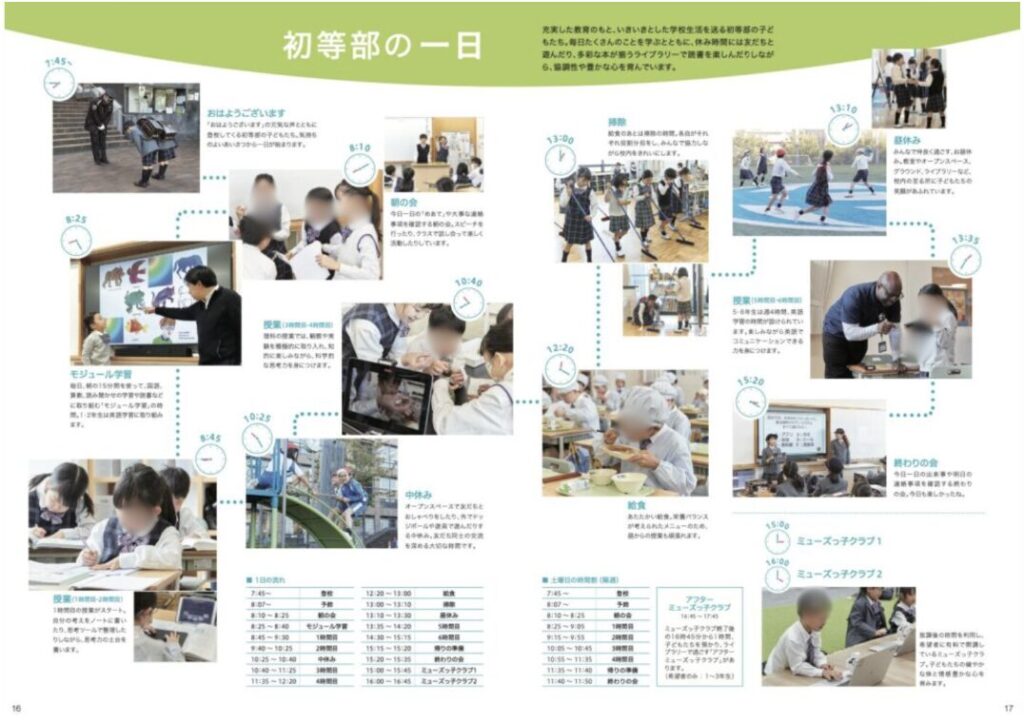

総合的な学習の時間は、国際理解学習、ミューズ学習、プログラミング学習を3本柱とし、グローバル社会を生きぬく力の育成を目標にしています。リアリティのある学びを支援するために、外国の人々と直接または間接的に交流する場を重視しています。小学生の段階からSDGsなど地球規模での課題を取り上げ、平和な世界を共に築いていく態度を養うことが重要だと考えています。

現在、世界が抱えている環境破壊、戦争、貧困、児童労働、難民等の問題は、子どもたちにとっては抽象度が高く、他人事として捉えてしまうこともあります。だからこそ、よりよい世界を創るためには自分は何をどうすべきかを自問しながら、社会的・国際的な問題を解決していく糸口を見つけ、多くの人たちと協働し、実践する場を設けています。

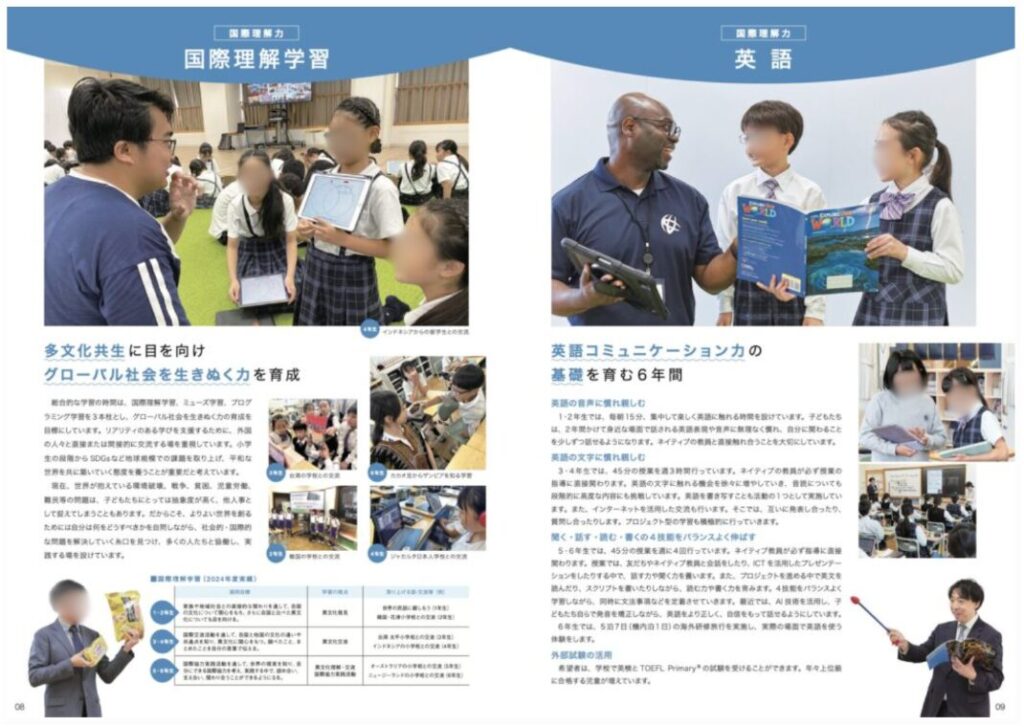

英語の音声に慣れ親しむ

1・2年生では、毎朝15分、集中して楽しく英語に触れる時間を設けています。子どもたちは、2年間かけて身近な場面で話される英語表現や音声に無理なく慣れ、自分に関わることを少しずつ話せるようになります。ネイティブの教員と直接触れ合うことを大切にしています。

英語の文字に慣れ親しむ

3・4年生では、45分の授業を週3時間行っています。ネイティブの教員が必ず授業の指導に直接関わります。英語の文字に触れる機会を徐々に増やしていき、音読についても段階的に高度な内容にも挑戦しています。英語を書き写すことも活動の1つとして実施しています。また、インターネットを活用した交流も行います。そこでは、互いに発表し合ったり、質問し合ったりします。プロジェクト型の学習も積極的に行っていきます。

聞く・話す・読む・書くの4技能をバランスよく伸ばす

5・6年生では、45分の授業を週に4回行っています。ネイティブ教員が必ず指導に直接関わります。授業では、友だちやネイティブ教員と会話をしたり、ICTを活用したプレゼンテーションをしたりする中で、話す力や聞く力を養います。また、プロジェクトを進める中で英文を読んだり、スクリプトを書いたりしながら、読む力や書く力を育みます。4技能をバランスよく学習しながら、同時に文法事項などを定着させていきます。最近では、Al技術を活用し、子どもたち自らで発音を矯正しながら、英語をより正しく、自信をもって話せるようにしています。

6年生では、5泊7日(機内泊1日)の海外研修旅行を実施し、実際の場面で英語を使う体験をします。

外部試験の活用

希望者は、学校で英検とTOEFLPrimary®の試験を受けることができます。年々上位級に合格する児童が増えています。

iPadは思考のプラットフォーム

本校はコロナ禍においても1年生から6年生までいち早く遠隔授業に取り組み、学びを継続しました。iPadを通したオンラインでのやりとりによって、学校での学びが家庭へ、家庭での学びが学校へと連続しています。詩・物語の創作や、音楽・動画編集などの創造性を活かした活動はもちろん、実験結果を表にまとめてプレゼンテーション、調べたことを整理してレポートを書く、などの実用的な情報活用能力も身につけます。プログラミング学習では、プログラミングの概念を習得し、教科の学習内容に活かしていきます。子どもたちにとってiPadはただの文具ではなく、問題解決になくてはならない「思考のプラットフォーム」として、アプリケーションを組み合わせて自由自在に活用していきます。「一人一台」という環境が、子どもたちの取り組みの幅を広げ、学びの質が大きく深まりました。

国語 言葉と楽しく、一歩ずつ

国語科では、言葉とじっくり向き合う経験を大切にしながら、伝え合う充実感・伝える喜び・表現する楽しさを

感じる子を育てます。また、「分かる」から「使える」言葉の力をつけることもめざしていきます。豊かな感性や言語感覚を育み、論理的な思考力も鍛えられるよう、テキストの開発や授業展開の工夫に取り組んでいます。

算数 基礎・基本の確実な定着の上に立ち 本質的な算数の楽しさを学べる算数

初等部では、子どもたちが自ら学び続け、算数・数学の本質的な魅力を 実感できる授業を進めます。例えば、問題に出合った時に、その問題をど のように理解し、解決の計画を立てるのかについて深く話し合います。た だ問題に正答することではなく、算数の学びを通して問題発見力を高める ことを目指しています。学ぶ内容が、客観性をもって系統的に並べられてい る算数の独自性を生かした学びであると言えます。また、お互いの考えを 算数の言葉である図や式で表現し合ったり、読み合ったりすることを大事 にしています。このようにして、算数の本質的な魅力を実 感できるように授業をデザインしています。一方で、基礎 的・基本的な知識・技能も確実に習熟できるよう、毎日 の授業だけでなく、日々の家庭学 習の取り組みへの サポートもきめ細 かく行います。

理科 考える楽しさを学ぶ中で、科学的な思考力を育成します

本校では、観察・実験などを充実させ、自然の不思議さや面白さを感じられる授業をしています。また、観察・実験の記録や調べ学習では、一人一台端末を有効に活用し、情報化社会への対応も強く意識しています。自立した学びにつながるよう、自分たちで方法を考

えて実験したり、自由研究に取り組んだりする時間も大切にしています。

社会 自分たちのくらしと社会的事象をつなぎ主体的・対話的な活動で問題を解決します

中学年では、警察や消防署、エネルギーセンターや浄水場の見学、高学年では、工場見学、京都・奈良、被爆地である広島へフィールドワークに出かけます。既有知識と生活経験をつなぎ、多様な価値観を認め合いながら問題解決をめざします。あって当たり前の社会の仕組みや事象に対して、さまざまな視点や立場というフィルターを通して見ることで、社会的な見方・考え方をみがいていきます。気づきや疑問から学習問題を立て、資料から根拠を導き出しながら、主体的に解決へと向かっていく。それが関西大学初等部確かな学力社会科の特長です。

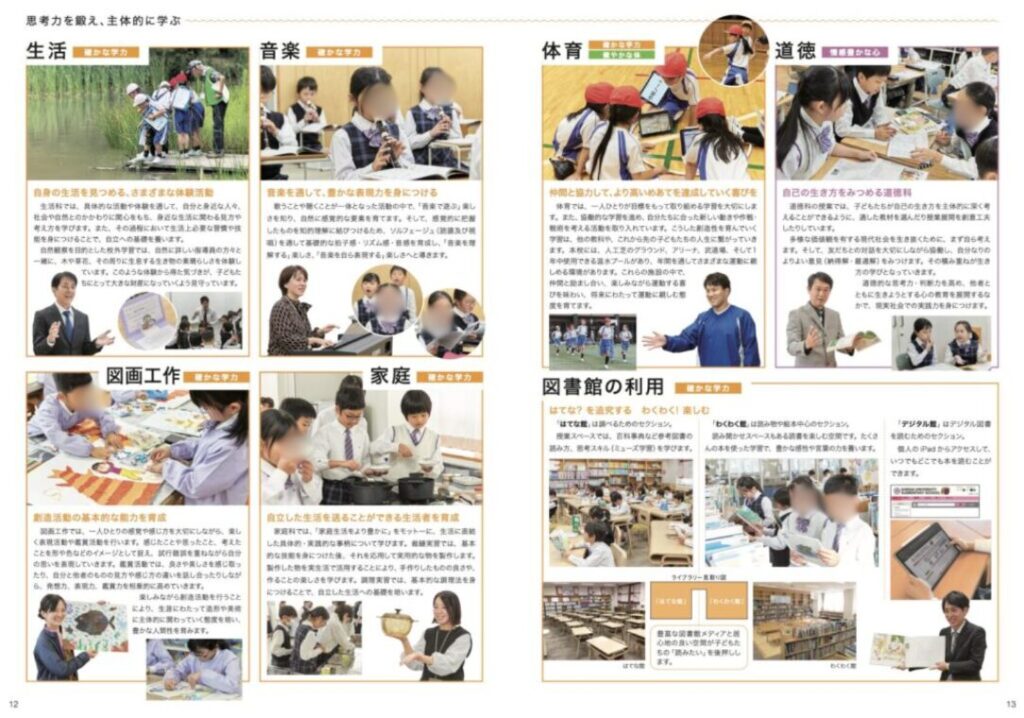

生活 自身の生活を見つめる、さまざまな体験活動

生活科では、具体的な活動や体験を通して、自分と身近な人々、社会や自然とのかかわりに関心をもち、身近な生活に関わる見方や考え方を学びます。また、その過程において生活上必要な習慣や技能を身につけることで、自立への基礎を養います。

自然観察を目的とした校外学習では、自然に詳しい指導員の方々と一緒に、木や草花、その周りに生息する生き物の素晴らしさを体験しています。このような体験から得た気づきが、子どもたちにとって大きな財産になっていくよう見守っています。

音楽 音楽を通して、豊かな表現力を身につける

歌うことや聴くことが一体となった活動の中で、「音楽で遊ぶ」楽しさを知り、自然に感覚的な要素を育てます。そして、感覚的に把握したものを知的理解に結びつけるため、ソルフェージュ(読譜及び視唱)を通して基礎的な拍子感・リズム感・音感を育成し、「音楽を理解する」楽しさ、「音楽を自ら表現する」楽しさへと導きます。

図画工作 創造活動の基本的な能力を育成

図画工作では、一人ひとりの感覚や感じ方を大切にしながら、楽しく表現活動や鑑賞活動を行います。感じたことや思ったこと、考えたことを形や色などのイメージとして捉え、試行錯誤を重ねながら自分の思いを表現していきます。鑑賞活動では、良さや美しさを感じ取ったり、自分と他者のものの見方や感じ方の違いを話し合ったりしながら、発想力、表現力、鑑賞力を相乗的に高めていきます。

楽しみながら創造活動を行うことにより、生涯にわたって造形や美術に主体的に関わっていく態度を培い、豊かな人間性を育みます。

家庭科 自立した生活を送ることができる生活者を育成

家庭科では、「家庭生活をより豊かに」をモットーに、生活に直結した具体的・実践的な事柄について学びます。裁縫実習では、基本的な技能を身につけた後、それを応用して実用的な物を製作します。製作した物を実生活で活用することにより、手作りしたものの良さや、作ることの楽しさを学びます。調理実習では、基本的な調理法を身につけることで、自立した生活への基礎を培います。

体育 仲間と協力して、より高いめあてを達成していく喜びを

体育では、一人ひとりが目標をもって取り組める学習を大切にします。また、協働的な学習を進め、自分たちに合った新しい動きや作戦・戦術を考える活動を取り入れています。こうした創造性を育んでいく学習は、他の教科や、これから先の子どもたちの人生に繋がっていきます。本校には、人工芝のグラウンド、アリーナ、武道場、そして1年中使用できる温水プールがあり、年間を通してさまざまな運動に親しめる環境があります。これらの施設の中で、仲間と励まし合い、楽しみながら運動する喜びを味わい、将来にわたって運動に親しむ態

度を育てます。

道徳 自己の生き方をみつめる道徳科

道徳科の授業では、子どもたちが自己の生き方を主体的に深く考えることができるように、適した教材を選んだり授業展開を創意工夫したりしています。

多様な価値観を有する現代社会を生き抜くために、まず自ら考えます。そして、友だちとの対話を大切にしながら協働し、自分なりのよりよい意見(納得解・最適解)をみつけます。その積み重ねが生き

方の学びとなっていきます。道徳的な思考力・判断力を高め、他者と

ともに生きようとする心の教育を展開するなかで、現実社会での実践力を身につけます。

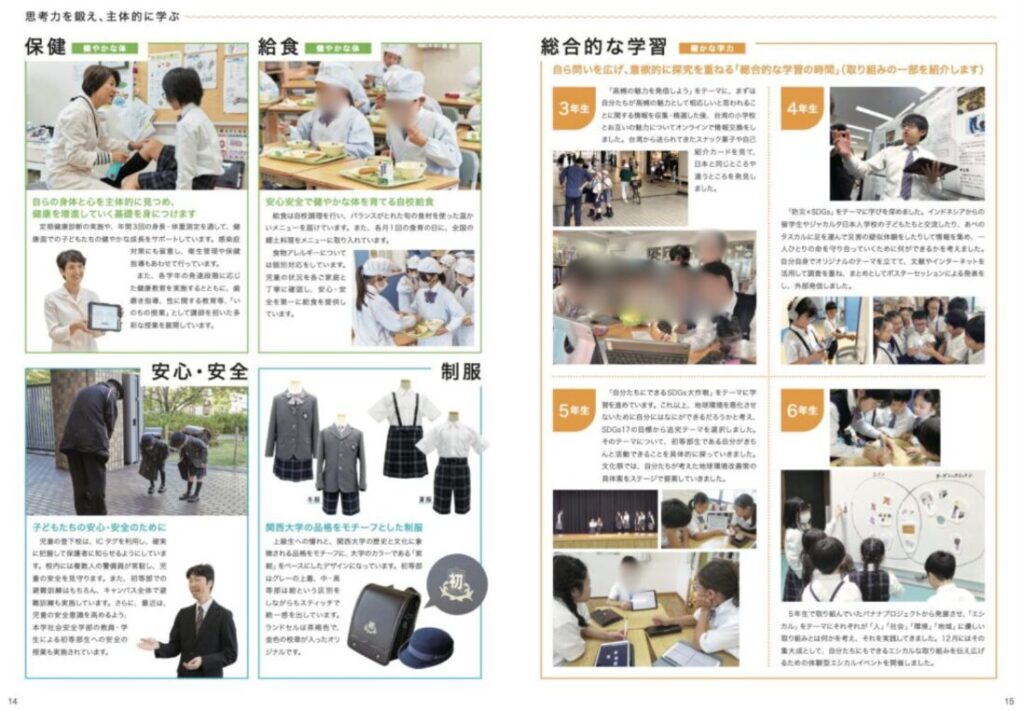

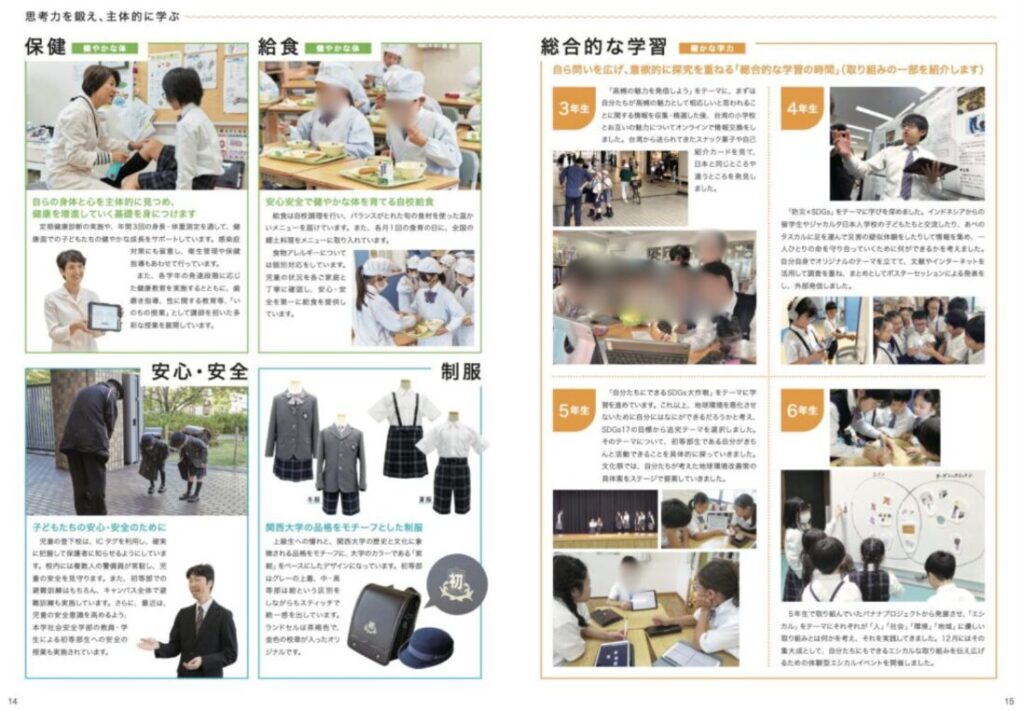

保険 自らの身体と心を主体的に見つめ、健康を増進していく基礎を身につけます

定期健康診断の実施や、年間3回の身長・体重測定を通して、健康面での子どもたちの健やかな成長をサポートしています。感染症対策にも留意し、衛生管理や保健指導もあわせて行っています。また、各学年の発達段階に応じた健康教育を実施するとともに、歯磨き指導、性に関する教育等、「いのちの授業」として講師を招いた多彩な授業を展開しています。

給食 安心安全で健やかな体を育てる自校給食

給食は自校調理を行い、バランスがとれた旬の食材を使った温かいメニューを届けています。また、各月1回の食育の日に、全国の郷土料理をメニューに取り入れています。

食物アレルギーについては個別対応をしています。児童の状況を各ご家庭と丁寧に確認し、安心・安全を第一に給食を提供しています。

【関西大学初等部編】お得な30科目:学校別ばっちりパック!全問音声付き!

【数量系】 一対多対応(問題20ページ) 隠れた数(問題20ページ) 数の比較・釣り合い(問題20ページ) 数の構成(問題20ページ) 計数(問題20ページ) 【図形系】 サイコロの展開(問題20ページ) 四方観察・見え方の推理(問題20ページ) 回転図形(問題20ページ) マス目模写(問題20ページ) 同図形発見(問題20ページ) 置き換え(問題20ページ) 折り紙の展開図(問題20ページ) 三角パズル(問題20ページ) 線対称(問題20ページ) 積み木・立体図形(問題20ページ) 図形の構成・分割(問題20ページ) ひとふで書き(問題10ページ) 【条件推理系】 地図上の移動(問題20ページ) 変化の法則(問題20ページ) 位置の移動(問題20ページ) 観覧車(問題10ページ) 系列・法則性(問題20ページ) マジックボックス・魔法の箱(問題20ページ) 迷路(問題20ページ) 水の量と濃度(問題20ページ) 重さ比べ・シーソー(問題20ページ) ルーレット(問題20ページ) すごろく(問題20ページ) 【言語系】 お話の記憶(問題10ページ) しりとり(問題20ページ)

お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)